第2章 ドキュメント「日航123便墜落」

「御巣鷹山」へ

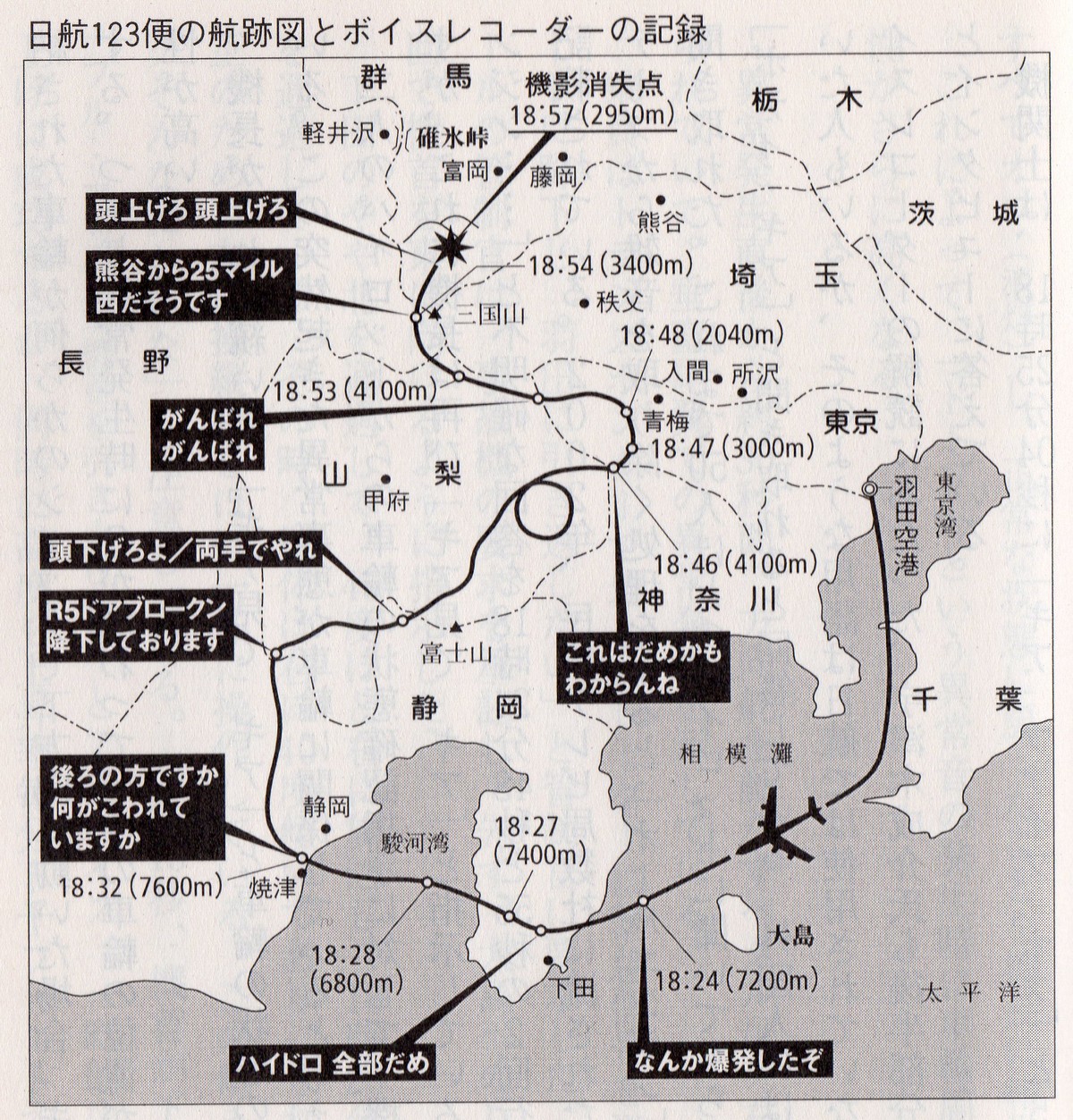

御巣鷹の尾根に墜落し520名の命を奪った日航123便事故機の「御巣鷹」への飛行を、フライトレコーダー・交信記録・ボイスレコーダーを基に追ってみる。

「フライトレコーダー」は、DFDR(デジタル式飛行記録装置)と呼ばれ、操縦士たちと機関士が行なう主要な操縦操作とそれに反応する機体の各機能の変化、および高度、方位、速度、加速度、姿勢などを記録する。

「ボイスレコーダー」は、CVR(コックピット音声記録装置)と呼ばれ、コックピット内の天井につけられたマイクで全ての音を記録する。30分間収録のエンドレス・テープなので、それ以上飛行した場合、頭から順次新たな録音に取って代わられる。

日航123便では32分16秒の録音時間があったため、事故発生から墜落までの31分53秒間全てが録音されていた。

「スコーク77」は、緊急事態を告げる国際救難信号。「スコーク」は鳥の鳴き声のことで、飛行機からの信号を意味する。「77」は緊急信号。旅客機は航空管制のレーダーに対して、応答電波を出す「トランスポンダー」を搭載していて、ダイヤルを決められた数字にセットすると、自動的に管制機関に自機の便名、高度、速度などを知らせることができる。空の「SOS」とお考えいただきたい。この信号を発すると、ATC(航空交通管制機関)の管制室に警報が出され、その飛行機には航行の優先権が与えられる。したがって、この信号の使用についてパイロットは、非常に慎重である。

出発から異常発生まで

1985年8月12日日航123便として就航した、JA8119号機、ボーイング747SR・100型機は、東京羽田空港の18番スポットで乗客を乗せた。

左側の機長席には、機長になるための訓練中の副操縦士佐々木祐が座り、教官機長高濱雅己が右側の副操縦士席に着いた。航空機関士福田博は副操縦士の後ろの定位置に着席していた。

同機は18時12分離陸。離陸後、デパーチャー・コントロール(出発管制機関)によるレーダー誘導が開始され、機首を180度に向け、1万3千フィートまでの上昇が許可された。この高度制限はすぐに解除され2万4千フィートへの上昇が承認された。

羽田周辺の気象状態は、大島から伊豆半島にかけては、ところどころに積雲があり、当時このあたりを飛行していたパイロットから得られた情報では、9千〜1万フィート付近でところどころに層積雲があったといわれている。おそらく事故機は、ときどき雲をかすめながら、高度2万4千フィートに向かって上昇したものとみられる。

これは乗客が撮影した写真からも裏付けられている。積雲の近くを通過するときにはゆれが予想される。そのために座席ベルト着用のサインを点灯させていたとみられる。それを裏付けるような会話がボイスレコーダーの録音開始時に録音されていた。

客室乗務員「……たいとおっしゃる方がいらっしゃるんですが、よろしいでしょうか?」

座席ベルト着用のサインが点灯中に、客室乗務員が操縦席に対して、どうしてもトイレに行きたいと言う乗客を、トイレに行かせてよいか了解を求めているものと推定される。それに対して、機長業務を行なっている副操縦士が「気を付けて」と指示を出し、それを機関士が、インターフォンで、「じゃあ、気をつけてお願いします」と伝えている。

この会話の23秒後に「パーン」という音とともに異常が発生した。巡航高度2万4千フィートに到達する直前の18時24分35秒、伊豆稲取港の東約4キロ沖の上空であった。事故調査委員会は「ドーンというような音」としているが、音源近くにいた生存者は、「パーン」という高めの音だったと述べている。これは胴体内を伝わる過程で、コックピットに伝わるまでに高音が減衰したためと考えられる。

日航123便の航跡図とボイスレコーダーの記録

(本書より)

客席では「パーン」というような音が後部胴体上部から発生した。操縦席では客室内で高音が減衰するため「ドーン」と聞こえるような音が発生し、続いて、「ピー・ピー・ピー」と3回ブザーがなっている。このブザーは客室の気圧が1万フィートの気圧以下に下がったか、あるいは警報システムの異常で離陸警報が作動したかのいずれかである。減圧警報であればわずか1秒間で減圧が止まったことを示している。

これに続いて、「あぶない」というような声が聞かれ、機長が「なんか爆発したぞ」、「スコーク・セブン・セブン」と緊急事態を意味する信号の発信を指示している。

異常発生後すぐに、この信号を発することは珍しい。通常、もう少し状態を点検した後で、この信号を発することが多いのである。したがって、一瞬のうちにきわめて危険な事態であることを、パイロットが感じたことは間違いない。

日航123便の航跡図とボイスレコーダーの記録

これと重なるように、副操縦士とみられる声が「ギア ドア」と発言する。車輪を格納するドアに異常があったことを指摘しているのである。操縦席の正面にある計器盤のエンジン関係の計器が並んでいる中央のパネル右端には、車輪を上げ下げするレバーがある。そのレバーの上に表示灯が3個あり、そのうちの車輪の収納庫の扉が開いていることを示す「ギア・ドア・ライト」が点灯したのを見た機長席の副操縦士が、「ギア ドア」と叫んだのだろう。これ以外に動機は考えられない。ただし収納された車輪が何らかのショックで下方向に動いた場合にも、「ギア・ドア・ライト」は点灯する。つまり異常発生時にGが加わって、中の車輪の位置が収納位置からずれた可能性が高いのだ。

機長がこれに続いて、「ギア見て ギア」と車輪の状態の確認を機関士に指示している。二人のパイロットからの車輪の状態確認指示に対して、機関士は「えっ」と聞き返すが、これに機長は再び「ギア見て ギア」と指示している。それに対して機関士は「オールエンジン……」と意味不明な回答を18時24分48秒と55秒の2回行なったことが、報告書に記載されている。

しかし、この「オールエンジン」はその後2002年にテレビで公開されたボイスレコーダーの録音テープから雑音を取り除く処理をすると、「ボディ・ギア」と言っているように聞こえる。それならば理解できる。

その後、機関士は、18時25分04秒に「ギア ファイブ オフ」と5本の車輪の表示ライトがすべてオフ(消灯)し、正常な状態に戻ったことを機長に報告している。

これによって、「ドーン」という異常音の発生時に車輪周辺に異常が発生した可能性がさらに高くなる。

異常発生直後から約30秒間、方向舵を動かすペダルは、右方向にほぼ一杯に振り切られていて、垂直尾翼での異常発生を示している。

乗員はトランスポンダーで地上のレーダーに緊急信号を送り、「高度2万2千フィートに降下し、羽田に引き返したい」と管制官に要求した。これを受け東京コントロールの管制官は、事故機の要求を承認し、先ず、大島へのレーダー誘導のために右旋回で機首を東に向けるように指示した。

下田のやや北を通過して、45度ほど右に旋回し、18時26分頃、伊豆半島のほぼ真上を通過している。その時、機体は右に40度傾いており、それに対してパイロットは修正のために左に操縦桿をほぼ一杯に操作している。この傾きに対して、機長は「バンクそんなにとるな」と注意している。26分15秒、機首が下がっているために機長は「プル・アップ(機首を引き上げろ)」とアドバイス。一時的にエンジン推力を増し機首上げに成功するが、同時に高度も上昇率毎分5千フィートで急上昇する。機長は続いて降下を指示、エンジン推力を下げるが、高度は下がらず、速度だけが低下、27分には260ノットまで低下、高度は約2万5千フィートに上昇。速度が低下したため、機首が下がって降下が始まり毎分6千フィート程度の降下率で降下している。伊豆半島西岸で、ほぼ西に機首を向け、駿河湾上空に出ている。

18時31分ごろ、焼津上空付近を通過し、機首方位をほぼ北に向け、井川ダムの東を通過して富士山の北側、富士吉田市上空付近に向かっている。そこから機首を北北東に向け、今度は大月方面に向かう。18時41分ごろ大月の近くに達している。

焼津付近を通過したころから次第にダッチロール(機首の横揺れと左右の傾き)が激しくなり、約12秒の周期で、右に60度傾き、次いで左に50度も傾いている。フゴイド運動(機首の周期的な上下運動、これに伴い上昇・降下を繰り返し、速度も周期的に大きく変化する)も、細かく機首を上下させながら、およそ1分の周期で機首を上げ15度から20度付近までうねりのように上がり、機首下げも10度から最大15度付近まで下がっている。

その結果、速度も210ノットから310ノットまで上下し、高度も2万1千から2万5千フィートの間を上下している。このように高度の変化は激しく、毎分8千フィートから1万フィートの上昇・降下を繰り返している。これは極めて激しい上下で、もしも、隔壁に大きな穴が開き、客室や操縦室の気圧が外気圧に等しければ、乗員・乗客は激しい耳の痛みを感じていたことは確実である。しかし操縦席でもそのような会話はなく、客室内の生存者も機体の上下に伴って耳の痛さを感じたとの口述はない。

このようなフゴイドと、ダッチロールは旅客機のパイロットはほとんど経験がなく、機首上げ20度から機首下げ15度への姿勢の変化は、乗客にとってまっさかさまに落ちる感じがしたことだろう。ダッチロールも60度の傾きは慣れない人はほとんど垂直に感じる。乗員の思うようには上昇も降下も旋回もできず、結局、大島へ向かうこともできなかった。

焼津上空を通過する29分頃から約8分間、パイロットたちは速度・高度の変化に対応して、細かくエンジン推力の操作を行なっている。フライトレコーダーにはその様子が細大もらさず記録されている。その間に、機首の上下をエンジン推力で抑制するコツを掴んだのか、その結果38分以降はエンジンの操作がスムーズになり高度・機首の上下の振幅が小さくなっている。エンジンの推力操作も、2分単位ぐらいでなされ、細かい操作は姿を消してくる。機体は安定し始めていたのであった。これは事故調査報告書でも認められている。

18時39分30秒、車輪が下ろされた

エンジン操作により機体は少し安定した飛行状態を取りもどしている。ボイスレコーダーには「ギア・ダウン」の声は記録されていないが、18時39分30秒頃、ギア・レバーが車輪を出す方向に操作されたとみられる。油圧がないためギア・レバーが下げられるとすぐに、機体は地上モードに変わっている。そして普通なら油圧で下ろされる車輪も肝心の油圧がないため、自分の重さ、つまり重力で車輪が出されたためか、約1分後の40分22秒に、車輪が所定の位置に下りたことをしめす緑のライトが点灯したのか、機関士が「ギア・ダウンしました」と報告している。

機首の上下を操作できない状態では降下することすら難しい。降下しようと思ってエンジン推力を下げれば、機首が下がり降下を始めるが、降下に伴って速度が増加する。フライトレコーダーの記録では1分足らずで230ノットから300ノット近くまで加速して、再び機首が上がり上昇している。上昇すると速度が低下し、200ノット近くまで減少する。失速の危険があるのでエンジン推力を上げる。高度は元の高度近くに戻ってしまう。これを異常発生以降10回も繰り返している。

この繰り返しを克服する努力によって、パイロットたちはエンジンだけでフゴイド運動を抑える要領を掴んだとみられるが、事故調査委員会はこの間は低酸素症に陥っていたと推定している。しかし、この後もフゴイドをエンジンの操作だけで抑制しているところからみて、低酸素症であったことは否定される。酸欠でぼんやりした頭で出来る操作ではない。

この繰り返しから抜け出すには、何らかの方法で抵抗を増す必要があった。燃料を翼の外側のタンクに移動したり、逆に内側のタンクに移動して、機体の重心位置を動かすなどして、何とか状態を変化させなければならない。そうしないと降下はできないのだ。

この関係を破る行為の一つが、車輪を出すことである。しかし、抵抗を増して速度が低下すると、より大きな推力を出さないと速度が回復せず、大きな推力を使用すると左右のエンジンの推力に大きな差ができやすく、左右の推力に差が生じるとより大きなダッチロールに陥りやすくなる。だが、たとえそうなった場合も油圧がなくなったこの飛行機では、一度車輪を下ろすと二度と上げることが出来なくなる。大きな問題だが、高度の上下の繰り返しから逃れる手段として、やむを得ずとられた対処法だった。

車輪が下ろされると、空気抵抗が増加し、急激に速度が下り始めた。40分過ぎには速度は200ノット以下に低下する。そこで失速をさけるためにエンジン推力が大幅に増加され、42分40秒付近までその推力は持続される。しかしそれほど速度は増加せず、220ノット程度を回復維持していたにすぎない。42分頃から高度を下げ始めると共に右に緩やかな旋回が行なわれている。大月南部を中心に「オムスビ型」のような軌跡を描いて一回りし、横田基地の方向に飛行するが、横田の10海里(19キロ)ほど西を左旋回して、7千フィートまで降下し、48分頃、北西に進路を向けて三国山のほうへ飛行している。

この42分から48分までの間は最も安定した飛行状態を示していた。そのゆとりの生じた46分33秒、機長は「これはだめかもわからんね」と発言している。これまで経験した事のない「操縦系統すべて不作動」という、現代の航空機では全く予測されていない事態からの脱出が、もはや困難であることを冷静に判断したものと考えられる。

山に接近、緊張感が高まる

高度7千フィートまで降下すると、今度は山が近くに見えるために、強い緊張感をパイロットにもたらす。横田基地から三国山付近にはかなり高い山が連なっている。

雲取山は6600フィート以上、大菩薩嶺も6800フィート近く、甲武信ケ岳は8150フィート、八ヶ岳は9500フィート以上の高さがある。

そのために「おい山だぞ」「ライトターン」「山にぶつかるぞ」「マックパワー(エンジン最大推力)」「がんばれー」など緊迫した声が目立ってくる。高度を下げるために、すでに車輪やフラップを出して使用しているので抵抗が大きく、エンジン推力もしばしば最大まで使用されている。それでも時々「ストール(失速)するぞ」と言う大きな声も発せられている。

大きな推力を出した状態で、エンジンの推力にアンバランスが出ると激しいダッチロール、あるいは意思に反した旋回が生じる。123便も、ここに至って、そうした状態に陥ってしまった。

一度7千フィート付近に降下した事故機は、再び上昇し、1万3千フィート付近まで上昇する。速度も失速速度付近の105ノットから、290ノットまで激しく変動し、エンジン推力も大きく変動している。この状態が示唆する事実はあまりに明白だ。もはやパイロットの意思による操縦は不可能な状態に陥っている。墜落時には速度265ノット(時速490キロ)、翼端やエンジンを木の枝や山に接触させ、水平尾翼は手前の山に接触したときに脱落し、墜落地点から500メートルも離れた所まで飛散した。

墜落地点手前の尾根に接触するころ、操縦席内で絶望的な声が発せられた。

機体はすべてのエンジンと尾翼を失い、フライトレコーダーに記録されている激突直前の姿勢は、機首下げ42.2度の傾き、右に131.5度、記録されている速度は263.7ノット。ほぼ裏返し状態で、機首を42度以上も下げながらの姿勢で、尾根に激突した。18時56分28秒、ボイスレコーダーの記録は途絶えている。

|