第3章 内部告発者‐最初の接触

墜落事故から15年後の2000年に、元日航の技術者で同僚だった男の紹介で、運輸省の役人で事故調査委員会の元メンバーである田中(仮名)という人物に私は会っている。

その時は、具体的な話や資料などを提供されたわけではないが、「すみません、あらためて話を聞いてほしいと思っています」と言われて別れた。

第4章 事故調査委員会

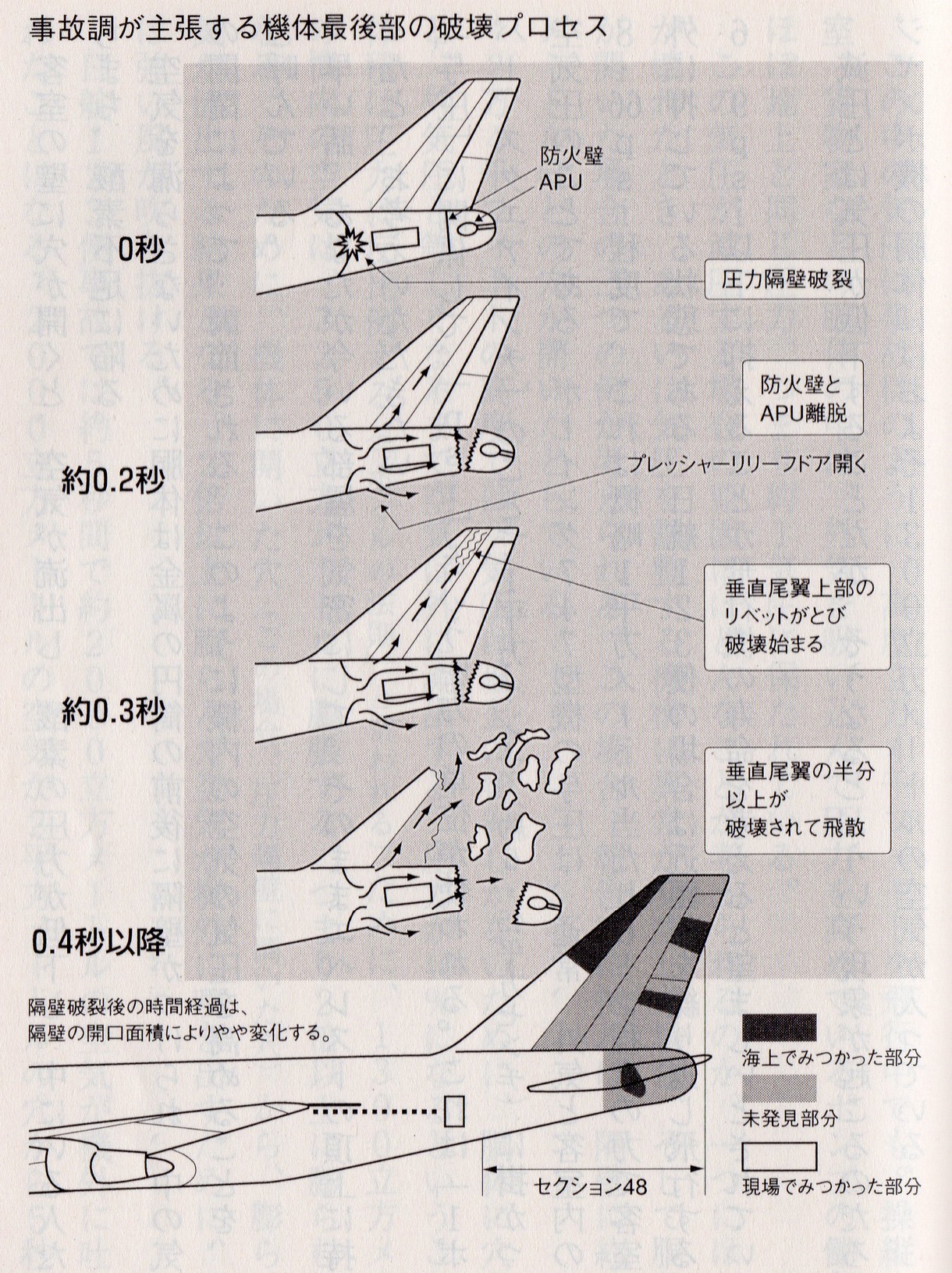

急減圧なければすべて崩壊

事故調が主張する事故原因の最大のポイントは、急減圧の有無にある。報告書が示している急減圧は、すさまじい規模におよぶものだ。初期には毎分36万フィートの急激な減圧で、平均しても毎分28万フィート程度の減圧があったとされている。しかしこれはいわば空想の産物だ。垂直尾翼を内側からの空気の圧力でパンクさせるにはどの程度の圧力が必要かを実験的にもとめ、その気圧に短時間で上昇させるにはこの程度の急減圧があったはずだという計算上のデータなのだ。実際に急減圧があったかどうかは全く顧慮してなどいない。真実とは何の関係もない数字に過ぎない。

急減圧の有無がこの事故調査報告書のキーポイントである。垂直尾翼の破壊に必要な空気の圧力を実験から算出し、その数値を得るためには圧力隔壁にどれくらいの大きさの穴が開く必要があったのか。

事故調の報告書は、この点に最大の力点を置いたものだ。だが、急減圧を示す証拠も科学的な証明もない。生存者は、誰一人、事故調に好都合な証言をしてくれはしなかった。急減圧に伴って必ず発生する現象は、生き残った4人の口からは何ひとつ得られていないのだ。ただ事故調の強弁があるだけだ。

そこで急激に気圧が低下するということを簡単に考えてみよう。

減圧を考えるには、「与圧」というものについて説明しておく必要がある。現代の旅客機は燃料効率のよい1万メートル付近の高度を飛行する。

ボーイング747型機のようなジェット旅客機に乗ることは、離陸後10分ほどの間に、地上からエベレストの頂上に運び上げられるのと同じことである。

ヒマラヤなどの登山には、体を高度に順応させるために、5千メートル程度の高地で高度順応をしなければならない。その上酸素ボンベなど大変な装備がいる。8千メートル付近の高度には、地上に比べて半分以下の酸素しかないからだ。

8千メートル以上の高度を飛行していても、空の旅が快適なのは、客室内に空気をポンプで詰め込み、必要な酸素量を確保しているからだ。

このように客室を地上の気圧に近く保つことが「与圧」である。さらに温度を調節して快適な環境を保っている。客室は機外に比べて高い気圧が保たれている。そのため、胴体の壁には1平方メートル当たり約6トンの力が加わっている。

事故調が主張する機体最後部の破壊プロセス

(本書より)

客室の壁に穴が開くと、空気が流出し、酸素の圧力が低下し、中にいる人たちはたちまち、酸素不足に陥る。

空気を漏らさないために胴体は金属の円筒の前後に隔壁がつけられ、中の気圧は弁の開閉によって、調節される。このように機内の空気の気圧を高めることを、「与圧」と呼んでいる。

早い話、あなたが今いる部屋を気密にして、そのままエベレストの頂上に持っていったと、お考えいただきたい。

減圧とは気圧が低下することだが、そうなるとどういう現象が起こるのだろうか。ジャンボ機の胴体にはおよそ1300立方メートルの空気が入っている。

この中の気圧は事故機のように、高度2万4千フィートを飛行中でも、操縦室、客室、貨物室などの胴体の中は、外気を吸い込んで圧力を高めているポンプの働きで、ほぼ地上と同じ圧力、つまり約1気圧に保たれている。

この気圧が減圧する場合の原因にはどんなことが考えられるのか。一つにはポンプが壊れたとき、あるいは気圧を調整する機構に異常が発生した場合、そして胴体に穴が開いた例の三つが考えられる。この場合報告書によれば、隔壁に約2メートルほどの穴が開いたとしている。

2万4千フィートの高度では、気圧は地上の40%しかないために、胴体に穴が開くと、外気圧と等しくなるまで空気は外に流出する。圧力が40%になるということは、体積は圧力に反比例する(「ボイルの法則」と言われる)ために、1300立方メートルの機内の空気は、3250立方メートルに膨張する。つまり2倍以上に膨らむことになる。そのために、機体に開いた穴(この場合、圧力隔壁に開いた穴)から、膨らんだ空気が流出する結果となる。2倍以上に膨らんだ空気が機外に噴き出すために、機内には強い風が吹き抜ける。

日航123便事故では約5秒間で約2000立方メートルの空気が機外に吐き出されたことになる。2000立方メートルの空気が2平方メートルの穴から5秒間で噴き出したとすれば、いったいどれぐらいの速度が必要となるだろうか。穴の形とか、空気の圧縮性とかを考えると複雑な計算になるが、単純に考えて2平方メートルの穴から2000立方メートルの体積の空気を流すと長さは1000メートルになる。1000メートルのものが5秒で通過すると、秒速200メートルになる。地上で風速が毎秒20メートルの風と言えば、傘などさしては歩けないが、その10倍にもなる。そしてこの風が隔壁の穴を通過するときには、ものすごい騒音が発生する。

また飛行機の胴体の中で減圧があると、その機内の気体はあらゆる場所で全て膨張する。操縦席にある空気も、床下の貨物室にある空気も、天井裏にある空気も同じように2倍以上に膨張する。膨張した空気が風となって機外に流れ出す。

この膨張する力は大きく、床下の貨物室の空気が上手く抜けないと、客室の床が抜けたりする。

天井裏だけに急減圧が起こるということはありえない。客室で急減圧がなければ胴体全体で急減圧はなかったと考えるのが科学的思考のイロハなのだ。

床下の貨物室から膨張した空気を逃がすために、ベントホールという穴が客室の床に設けられている。そうしないと万が一の場合、客室の床が破壊される危険性があるためである。事故直後に、日本航空の広報担当者が発表した、「偽の落合証言」と言われるものでは、「ベントホールが開いたのを見た」と言う落合さんの言葉が入っていたが、これは急減圧を印象付けるためのものであったことは明らかである。落合さんはベントホールを見ていないと私に述べているし、その用語自体を知らなかった。

減圧が人間に与える影響

急減圧があった場合、人体にはどのような反応が引き起こされるのだろうか。気圧が40%の場合、人間の肺の中にある空気も約2倍にふくらみ口から吐き出される。過去に起こった典型的な例では、1988年4月28日ハワイのマウイ島で発生した、ボーイング737型機の胴体破損事故がある。日航123便と同じ高度の2万4千フィートに到達したとき、胴体前方の天井部分が引き裂かれ、飛ばされてなくなった。その結果、激しい急減圧に見舞われたのである。機長は「肺から空気が激しく吸い出された」とインタビューの中で答えている。人の肺の中の空気も膨張するのである。日航123便事故の少し前、1985年6月23日にアイルランド沖で発生したインド航空機の空中分解事故に関連して行われた減圧実験でも、8千フィートから2万5千フィートまでの急減圧で、肺から空気が噴出したと被験者は話している。

気体は熱を加えてエネルギーを与えると、膨張する。逆に熱を与えないで機械的に膨張させると、温度が低下する。これを「断熱膨張」と呼んでいる。

飛行機の胴体に穴が開いて発生する減圧は、この「熱の加えられない」断熱膨張である。そのため必ず気温は低下する。事故調査委員会の計算でも65度気温が低下したはずだと試算されている。

お盆のさなか、誰もが夏服を着ている時季に、数秒間で65度も気温が下がり、氷点下40度まで室温は低下したと報告書には書かれている。このような温度低下は急減圧では必ず起こる現象であるが、生存者は誰も寒いと感じていないのである。

以上のように、事故調査委員会が計算したような急減圧が発生すれば、それに伴って「大きな騒音」「突風」「気温の低下」は物理的に必ず発生する。繰り返すが、4人の生存者たちは、誰一人、そのような証言はしていない。特に、生存者の一人、落合さんは、当時現役の客室乗務員であり、緊急時の訓練も受けていたが、彼女はジャーナリズムの取材に対し、客室内に「空気の流れ」がなかったこと、「空気の流れる騒音」がなかったことを明らかにしている。

また事故調は、気温の低下という肝心な点については生存者に質問さえもしていない。私が直接、落合さんに訊いたところでは、「パーンの直後には別に気にならなかったが、墜落してから空気がつめたく感じた」と答えてくれた。

もし仮に、急に圧力が半分以下に下がると、人体にいろいろな反応が生じることはすでに述べた。耳の中の空気の膨張は、耳に詰まった感じを与える。耳という器官はかなり敏感で、列車でトンネルに入ったときの気圧の変化のようにごく僅かでも感じられる。肺の空気の膨張による空気の吐き出しは、息を吐き出した状態で、肺の中の空気が少なければ、肺の弾力で処理できる可能性がある。肺の中にちょうど空気を一杯吸い込んでいたりした場合、それが2倍に膨らむと、速やかに吐き出さないと危険な状態になってしまう。そのときはかなり大量の空気が吐き出される。

急減圧実験の場合も「はい、息を吐いて、口を軽くあけて、一、二、三」と、声をかけてから減圧に入る。しかし航空事故のような突然の減圧では、乗客はさまざまな状態にある。食事中、飲み物を飲んでいるとき、急減圧が発生すると危険な状態になりうるとみられている。インド航空機の空中分解事故では何人かは、肺に出血や肺気腫があり、空気を吸い込んだところで減圧に遭遇したと推定されている。

今回の事故では生存者の話の中にも「急減圧」時に発生する減圧症の症状は見られない。

緩やかな減圧の場合は、突風は吹かないし、気温も急激には下がらない。しかし、次に述べる酸素の不足は、急減圧と同様に発生する。

この事放では、大きな問題点として、急減圧が起こったというのに、パイロットが酸素マスクをつけていなかったことが論争の的になっていた。事故調の言う通り、急減圧があったとすれば、機外と同じ高高度のうすい空気の中に身をさらし続けたわけであり、2万フィート以上の高度を飛行していたのに、意識を失っていないのは不思議というほかない。しかもエンジン出力の操作だけで、機体をある程度安定させるという高度な技術の操作を行なっている。減圧があれば、これほど長時間、酸素マスクを着用せずに、低酸素症を発症しないで飛行を続けられるわけがない。機内の圧力が外気に等しい気圧まで低下していなかったとしか考えられない。

報告書は、教育訓練を受けている運航乗務員が、「減圧状態」に直面しながら、酸素マスクを着用しなかった理由は「明らかに出来なかった」と調査を放棄して逃げている。その上、証拠も示さず急減圧だけはあったと決め付けているにすぎない。

そればかりではない。ボイスレコーダーの減圧警報に関係する重要な部分に、疑問に思える解読がある。故意に誤ったとまでは断定しないが、現場のパイロットに解読の協力を依頼しなかった結果であることは間違いなかろう。

この事故に関する聴聞会(事故調査委貝会が、報告書をまとめる前に、事実調査報告書の案を公表して、関係者や学者から意見を聴取する公開の会合)の席上、日本航空の平沢秀雄専務からも、ボイスレコーダーの解読にミスがあるが、事故機の乗務員の声を知っている者に聞かせれば正確に解読できるのではないかと指摘されていた。それにもかかわらず、何故か、事故調査委員会は、事故機の乗員の同僚たちを聞き取り調査に参加させていない。

何が目的で、どんな意味があるのか不明だが、一方では新聞記者にはひそかに聞かせている。

ここで重要なことは、事故調査委員会の筋書きでは、毎分30万フィートという急減圧がなければ、垂直尾翼は壊れないという点にある。緩やかな減圧では、この筋書きは崩壊する。なんとしても30万フィート程度の急減圧と、その後は5秒間で外気と等しい圧力になっていなければ話は成り立たない。

もともと緩やかな減圧があったことについては関係者の中でも異論はない。日本航空の乗員組合の代表も聴聞会で、急激な減圧はなかったと否定しているものの、緩やかな減圧の存在は認めている。機長会(現機長組合)の代表も急減圧は否定したが、緩やかな減圧については否定していない。

2万4千フィートでも苦痛なし?

事故調査委員会は、「防衛庁での実験の結果から、毎分約30万フィートとそれに続く18分間の2万フィート以上の、気圧の状態は、人間に直ちに嫌悪感や苦痛を与えない」と報告書に記載している。これは、世界中の航空関係者の常識をくつがえす全く新しい見解といえるものだ。

たとえば、我が国の防衛庁の教科書では、2万フィート以上は危険域として扱っており、事実「意識喪失、ショックなど生命に危険が生じる」との注意書きが見られる。さらに2万フィート付近でも、安静にしていても5分から10分で動作や判断力に影響が出はじめると教育しているのも周知の事実である。ところがこの実験を行なった防衛庁の医官は、テレビ局の取材に対して、「報告書のとおりです」と答え、防衛庁の教科書が間違っているかのような回答をしている。だが、その教科書は、もちろん改訂されてなどいない。

この事故に関連して、減圧実験が7〜8回行なわれている。その中で、防衛庁がビデオに残し、事故調査委員が見たと言われる実験だけが特異な結果を残している。日本航空でも独自に2回行なったと言われているが、そのデータは全く公開されていない。

確かにこれまで何回か行なわれた減圧実験の中でも、低酸素症に陥り正常な作業が出来なくなるまでの時間には、個人差は認められる。しかし、おおむねいろいろな航空医学書に書かれているように、1952年に発表されたアームストロング氏が作成した有効意識時間などのグラフから大きくは逸脱していない。2万4千フィート付近では普通の人間なら数分程度しか作業は出来ない。個人差があるとはいっても3分から18分までものばらつきはない。

520人の命を失った事故の調査が、このような常識を逸脱した報告書で済まされていると、一般の国民のどれほどの人が知っているだろうか。いったい、事故調になにがあったのだろうか?

この報告書は、急減圧をめぐって当初から大きな論争を呼んでいる。

「急減圧」は報告書の要である。だが、まさにその「急減圧」という状況下では、スーパーマンでもない限り、ジャンボのようなジェット機をエンジン出力操作だけで飛ばし続けられるわけがない。これは絶対的な矛盾撞着で、だからこそ医学の常識に真向から対立するような事故調流強弁となりはてる。もしも公開の場で、減圧実験を行なえば、その結果は火を見るより明らかだ。報告書は紙くずとなってしまう。

ところが事故調査委員会は、1999年11月、なぜかこの事故調査の基礎資料を廃棄処分にした。この情報は広くマスコミに流れていたので、追及された事故調は、マイクロフィルムに収めてあるので再調査には支障がないと答えていた。この発言は事故調査を再開するにあたって、極めて重いものとなっている。

このような疑問だらけの報告書がどのように生まれてきたのか経過を追ってみたい。

4日後に決定された報告書の筋書き

事故の原因調査は、事故に関わる事実・情報収集から始まる。

事実・情報というのは、気象、管制、整備、搭載燃料や飛行経路を決める運航管理、パイロットらの訓練・健康状態・技量管理、事故機の残骸の詳しい調査、目撃者、関係者らの口述など書き出したらきりがないほど広範囲にわたる。

日航123便事故のような大事故では、一週間という短い期間で調査に必要な情報が集められるとは考えられない。

さらにその情報に基づいて、分析を行ない、場合によっては実験などの作業が必要になる。

この分析に基づいて事故原因を追究する。普通、諸外国では、事故調査には終了がなく中断されているだけで、いつでも新しい事実が発見されれば調査は再開される。

1989年2月24日、ハワイ沖で発生したユナイテッド航空811便の急減圧事故についても、深海から飛散した貨物室のドアを回収し、一度出した結論を修正した。このように調査が再開され、結論が修正された事故調査も少なくない。飛行記録装置やボイスレコーダーにしても、新しい技術により新たな事実が解明されることもあり、そのような場合には調査が再開される。これは日本も加盟している国際民間航空条約機構(ICAO=International Civi Aviatation Organization)の付属書に、「新しい重要な事実が判明したときには調査を再開しなければならない」と定めがあり、日本政府も履行する義務がある。

事故調査は、事実に基づいて調査することが基本である。一つ一つの情報を、事実か否かを確認した上で、事実と認定された情報のみに基づいて、調査しなければならない。

この事故の発生地点は墜落現場ではない。事故機が巡航高度2万4千フィート(7300メートル)に到達したときに、「ドーン」という異常音が発生し、操縦不能に陥った地点が事故発生場所である。その後、垂直尾翼や方向舵の破片が相模湾で回収されたことから、この時点で垂直尾翼が破壊したと推定された。したがって事故の原因は、何故、垂直尾翼が破壊されたかという点に絞られた。

事故の直後しばらくの間は、事故原因について議論百出する状態が続いた。垂直尾翼の欠陥なのか、何かが衝突したのか、垂直尾翼を破壊したエネルギーがどこから来たものなのか、航空関係者の間で議論されていた。

ところが、事故の4日後の16日に運輸省事故調査委員会は、ひどく断定的な調子で、ひとつの仮説を発表する。「客室内部の圧力に後部圧力隔壁が耐え切れず破損し、客室内の空気が爆発的に噴出して垂直尾翼を内側から吹き飛ばし、脱落させた」というものである。

この複雑な問題に事故調は、隔壁の調査もしていない段階で、ボイスレコーダーも開かず、フライトレコーダーも解読しないまま、わずか4日間で回答を出した。何故これほど早く答えを出せたのか、私は全く狐につままれたような思いがした。「事故調査」が何も始まらないうちに結論を急ごうとする姿勢を不審に思い、事故直後からの事故調査委員会の調査活動を追ってみた。そこからは意外な実像が見えてきた。

アメリカ製「急減圧のない隔壁破壊」

事故直後の事故調査委員会の活動について、私は運輸省にいる友人や新聞記者などから断片的に情報を得ていた。その中で事故調が、アメリカに影響されることを恐れているという話が聞こえてきた。アメリカが介入しているという噂はあったが、それほど具体的ではなかった。

事故から5年が経過し、航空会社の業務上過失責任追及の時効が成立した翌年(1991年)、読売新聞社から、『悲劇の真相』と題する本が出版された。以下はこの中の記事からの情報と、私が入手した情報をあわせて事故直後の事故調査に関する動きを追ってまとめたものである。

8月13日

事故調査委員会は事故が発生した12日の夜は墜落現場がわからないこともあって、運輸省の中の事故調事務所で宿泊した。13日には防衛庁のヘリコプターで、墜落現場を上空から確認している。

4名の生存者が救出され、病院に入って1時間も経たないうちに、日本航空の客室乗務員の落合さんと、ご家族で搭乗していた川上慶子さんに対して、航空自衛隊の小原医官と事故調の森本事故調査官の2名による事情聴取が行なわれた。落合さんは「急減圧の場合に直ちに行なわれる緊急降下がなかった。耳はそれほど痛くなかった」と証言し、急減圧の存在に疑問がある証言をした。

むしろ質問者の医官が「教科書どおりの急減圧が起きたわけですね」と証言を押し付けるような発言をした。これに対して落合さんは答えていない。

8月14日

事故調査委員会の藤原次席調査官以下メンバーが、ブラックボックス (ボイスレコーダーとフライトレコーダー)を探しに徒歩で墜落現場に入ったのは14日になってからであった。その日のうちにブラックボックスは回収され、東京へ運ばれた。

また、アメリカの国家運輸安全委員会(NTSB)から2名、連邦航空局(FAA)からも2名、ボーイング社から5名、計9名のアメリカ調査団が来日した。その他に 連邦航空局の日本駐在官1名が加わって10名の調査団になった。

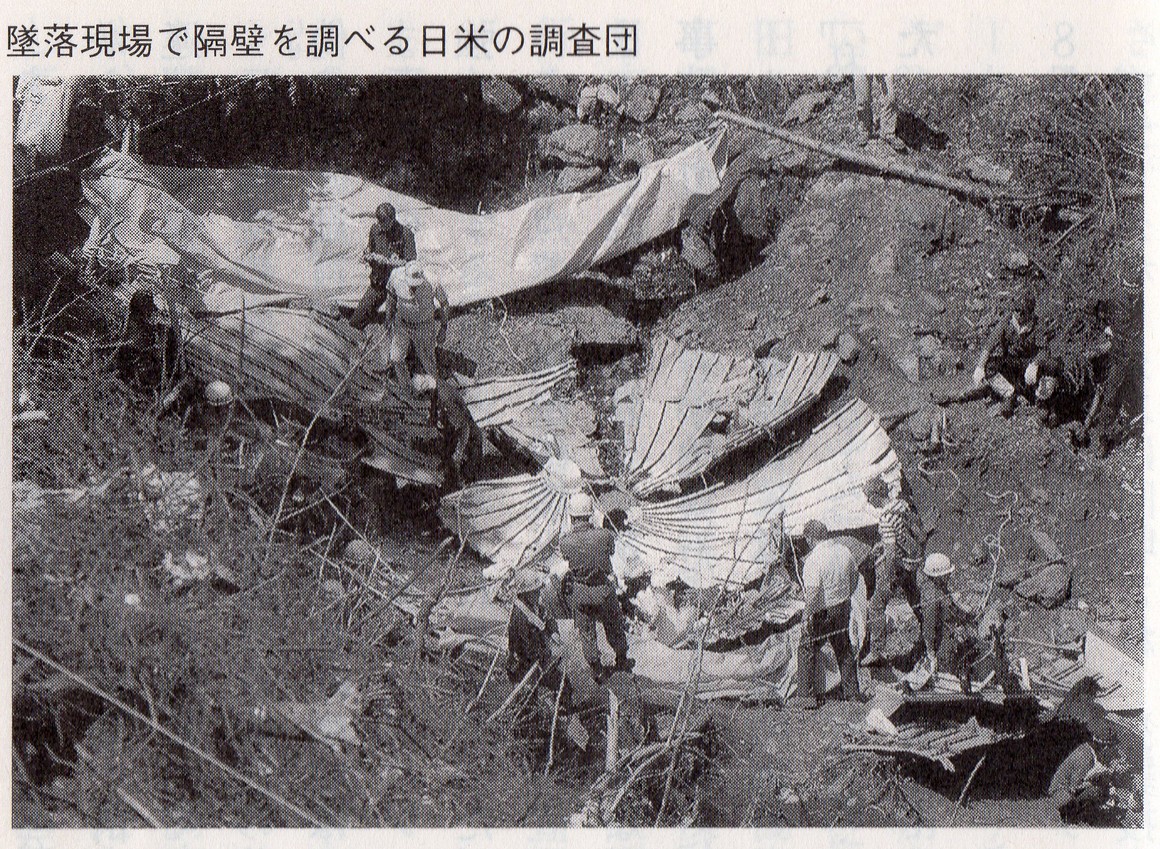

墜落現場で隔壁を調べる日米の調査団

(本書より)

日本航空の広報関係者からは、前日の落合さんの発言をもとに急減圧を印象付ける、偽の落合証言が発表された。その中には「ダッチロール」という言葉が使われていた。また、落合さんの席から見えない「ベントホールが開いた」という、急減圧の発生を強く示唆する言葉が組み入れられていた。

この時点で「隔壁破壊→急減圧→垂直尾翼破壊→操縦不能→墜落」のシナリオが決まっていたとみられる。

落合さんがかなり健康を回復してから、私たちは羽田空港の事務所で会うことが出来た。そのときに私は、「貴女はダッチロールとか、ベントホールとか、客室乗務員にはなじみの薄い言葉をよくご存知ですね」と質問したところ、「私は知りませんでした。後で聞いて教えてもらいましたが」という答えが返ってきた。誰かがでっち上げた「落合証言」であることが確認された。

8月15日

ブラックボックスは回収され、犯罪捜査のために警察から事故調に嘱託鑑定が依頼された。

この事実はあまり国民には知らされていないが、事故調査委員会はボイスレコーダーとフライトレコーダーを警察から借り受けて、調査を始めた。ブラックボックスのデータは犯罪捜査を目的に優先的に使用される。事故調査は犯罪捜査の障害にならない範囲で行なわれる。これは日本だけに特殊な事情で国際的には類例がない。「後藤田・町田覚書」という警察と運輸省の協定で事故調査よりも犯罪捜査の方を優先したものである。国際条約にはもちろん違反しているが、マスコミも誰も気にとめない。日本だけにある特異なシステムで、事故調査委員会は実質的には警察の下請け捜査を行なっているわけである。

アメリカ主導で調査が進行

8月14日に来日したNTSBのサイドレン氏(George・H・Seidlein)以下10人の調査メンバーがヘリコプターで現地へ入った。この中にボーイング社のメンバーも参加していた。この調査団ははじめから隔壁の調査に集中して作業を進めていた。アメリカ側は、隔壁を急いで調査の出来る施設へ搬入するように求めたが、これには警察が反対して実現しなかった。現地にいた運輸省の関係者から聞いた話である。

ボーイング社は、修理ミスがあることは修理記録か何かで事前に知っていて、それが事故原因であると考えたのか、あるいは隔壁破壊を原因とすれば、ジャンボ機全体へ影響が及ばないと考えたのか、日本の事故調査の方向を、「隔壁修理ミス→隔壁破壊」の方向へ誘導するために、アメリカの調査団は来日したのではないかとの疑問が多くの航空関係者から強く出された。

実際、後述するようにアメリカの調査団が来日してから突如「隔壁破壊→急減圧」の方向に、マスコミ報道が誘導されることになる。

そればかりではなかった。

8月24日には、アメリカ連邦航空局の技術担当者であったスイフト氏が、隔壁の断面のレプリカを取り本国へ発送した(金属の破断面や物の表面についた傷などにプラスティックの膜を射り付け、表面のコピーを作ることを「レプリカを取る」と言う、それを測微鏡などで観察する)。

その結果、疲労の進行による貝殻状の文様(ストライエーション)が見つかり、隔壁に疲労の進行があったことが確認された。しかし疲労が進行していても直ちに隔壁破壊とは結びつかない。事実、修理ミスがあってもその後、約7年間無事に破壊せずに飛行していたのだ。疲労痕跡イコール隔壁破壊ではない。

隔壁破壊は疲労破断でも外部の力でも発生しうる。疲労亀裂の存在は急減圧の証拠にはならない。

この事故を私と一緒に調査していた同僚が、「日航機事故、米側、電算機で解析」と大きな見出しのついた、8月25日の日本経済新聞を見て、「まさかNTSBまで急減圧があったと、信じているわけじゃないでしょう」と聞いてきた。「信じているかどうかは関係なく、急減圧にした方がアメリカにとっても都合が良いかどうかの問題だと思うよ」と私は答えた。彼は「そうですね、まさかアメリカの技術者が本気で急減圧があったとは考えていないでしょうから」と言った。このような会話が当時の日航のパイロットたちの気持ちを代弁していたように思う。

調査技術面で日本の事故調は信頼されていなかったが、NTSBに対しては技術面では一種の信頼のようなものがあった。しかし、航空機メーカーの力は強く政治的にはあまり信用されていなかった。

私には、急減圧の存在が全く見えてこなかった。ありもしない急減圧を前提に、勝手なデータを入力して計算しても意味はない。しかし、世間にはおかしなコンピューター神話があり、コンピューターが出てくると反論し難くなるような風潮が強かったので、この記事の影響が心配になっていた。

このように事故の直後はアメリカ側が、隔壁破壊原因説を熱心に宣伝していた。私は 「アメリカの宣伝はうまいなあ」と、妙なところで感心していた。

アメリカの狙い

スイフト氏は8月29日、航空宇宙技術研究所の分室を訪れ、日本側の金属疲労の専門家に「今回の事故は(過去にこの機体が起こした、しりもち事故のあと)修理した部分に関係があろう。リベットが2列であるべきところ、1列しか効いていない。その部分の強度が十分でなく、計算上1万4千回の飛行で破断する可能性がある。これは 『マルチサイト・クラック』(多発疲労亀裂とでも訳しておく。小さな亀裂があちこちに発生し、一つ一つは独立した亀裂でも全体として強度が低下する)が原因に関与していると思う」と意見を述べた。

後に、マルチサイト・クラックについては、NHKで解説番組が放映された。

これに対して、「それでは急減圧が発生したとFAAは考えているのか」という反論が乗員たちの間で広がっていた。

我々の眼には、アメリカ側が「隔壁破壊・急減圧」を押し付けるのに躍起になっているように映った。

事故調はアメリカの方針に乗せられることを警戒しながらも、スイフト氏に会ってその説明を聞いた。

この会合ではスイフト氏は、多くの資料や写真など、周到な準備をしていたと言われ、日本側はまだ修理ミスの箇所を確認も出来ておらず、圧倒され、もっぱら聞き役だったという話をその時のメンバーの一人がひそかに漏らしてくれた。

事故調はアメリカの調査官らと共に9月に入ってから、御巣鷹山を訪れ、3日間にわたる調査の結果、問題の部位に金属疲労の存在を確認した。

ところが、事故調が疲労亀裂の存在を確認した直後に、ボーイング社は「ニューヨークタイムズ」紙上(9月6日現地時間)で修理ミスを認めたことを発表した。この記事では落合さんが急減圧を確認したという前提で、ボーイング747型機の設計自体には問題がなく、修理ミスがあったこの1機だけの問題だとコメントが付いていた。

この新聞記事はアメリカ側の攻勢に戸惑いを隠せなかった日本の事故調に、とどめの一撃になったようであった。

私をはじめこの事故の検討を行なっていた者の多くは、「これがアメリカの狙いだったのか」と嘆声をあげたい気分だった。アメリカ側が敷いたレールを否応なしに走らされている。これでボーイング社は、ジャンボ全体に問題が広がることを避けられたのではないか。言いようのない無力感に苛まれた。

|