第9章 事故原因

事故原因は何か

垂直尾翼は何故破壊されたのだろうか。隔壁に疲労亀裂の痕跡があったとしても、急減圧が確認されない以上、客室の空気が垂直尾翼をパンクさせたのではない。

それでは垂直尾翼を破壊したエネルギーは何だったのか。物を壊すには、外部からの力によるものと、構造的な欠陥や材料の欠陥、あるいはそのもの自体の振動による破壊などが考えられる。

外部の力による破壊として、他の航空機との接触、衝突などが考えられる。事故当時、ミサイルとの衝突も広く信じられた。防衛庁による墜落地点の公表が遅れたため、ミサイル説には余計疑念が高まったのである。

このほか、「隕石」と衝突したのではないかという不可抗力説までがささやかれた。垂直尾翼の構造的欠陥については、事故調査委員会の、「そんなもの必要ない」という声に押されて、相模湾から破片が回収されなかったため調査は不可能だった。しかし、事故直後には、わが国の航空局も、垂直尾翼自体に疑いの目を向け、3日後の8月15日、ボーイング747型機のグループ全機に対して、垂直尾翼付近の一斉点検を指示している。

「日航123便事故は、垂直尾翼の損傷が事故の原因の端緒であるとの疑いが強くなったと判断されるので、とりあえず次の検査を指示することにした。アメリカFAA(連邦航空局)とも密接な連携を保ちつつ必要な措置をとる所存である」との書き出しで、飛行回数が1万5千回以上の機体については、今後100時間以内に、それ以下のものについては、300時間以内に次の点検をするように指示した。

点検箇所は、垂直尾翼については、主として胴体と垂直尾翼との取り付けボルトなど3ケ所。

方向舵については、垂直尾翼とつないでいる蝶つがい(ヒンジ)、方向舵のバランスをとっている錘(バランスウエイト)の取り付け状態、方向舵を動かす油圧ピストン付近からの油漏れはないか、また油圧ピストン付近に遊び(がた)はないかなど4項目であった。

この指示を受けて、8月23日までに点検を済ませた41機のうち、23機の機体から合計35ケ所の問題点が発見された。このような点検は外国でも行なわれ、外国航空会社では43機から上部方向舵(ジャンボ機には上下二枚の方向舵がある)を動かす油圧ピストンの取り付け部分に亀裂が発見されている。この部分が破壊すると方向舵が飛散する危険性が高いと言われている。

日航では古い機体16機のうち、12機に金具の亀裂、ボルトの折損・緩みがのベ20件、

垂直安定板の胴体への取り付けボルトが折れたものが2本、緩んでいたものが6ケ所発見されている。新しい機体でも、11機にボルト折れ、方向舵飛散の危険がある油圧シリンダー取り付け部分の亀裂も発見された。

これまでにも、方向舵の一部が飛散した事故例はあった。ボーイング707型機の改造型機で垂直尾翼の上半分が飛散したことがある。壊れた垂直尾翼が右の水平尾翼に当たり損傷した。

1989年4月12日、シドニーに着陸したコンコルドの方向舵の上半分が飛散して欠落していた。その他にもボーイングB‐52型機の垂直尾翼が倒壊した例もある。

これらの垂直尾翼や方向舵の破壊は尾翼・方向舵それ自体の異常によって破壊されているのである。1966年3月5日富士山麓に墜落した英国BOACのボーイング707型機も、ペイントの付着状況から、垂直尾翼が倒れていたことが報告されている。隔壁破壊による急減圧で破壊されたものよりもその例は多い。

異常の始まり

方向舵の回収された部分だけでも、疑問は残されている。ボーイング747型機の垂直尾翼には上下2枚の方向舵がついている。日航123便の2つの方向舵が接している下側の面に、上の方向舵の下端に付いているゴムのシールが、押し付けられて出来たような黒い筋が何本かついているのである。

日本航空の会社側からも、この筋がついた原因について調査するように事故調に申し入れがあった。しかし、事故調側は「方向舵の残骸は回収されたものが少なく、この痕跡の発生の経緯を明らかにすることは出来なかった」と調査を放棄している。

しかし、この黒い筋は、明らかに上と下の方向舵が別々の動きをしながら破壊していったことを示しているものなのだ。

さらにボイスレコーダーの解読結果の中に、8〜16ヘルツ(1秒間に8〜16回の、音としては聞こえない振動)の周波数変動が記録されている。これは音を記録するボイスレコーダーの録音テープが収納されている本体に機械的な振動が記録されたものと考えられる。本体は尾部に設置されている。つまり機体尾部に何か振動が発生していたことを推定させる。この8ヘルツ付近の振動は、異常発生時の音とされている「ドーン」という音よりも、約4分の1秒前から始まっていて、この振動が異常の始まりともみられる。

事故調査委員会は、この振動について、次のように述べている。

「左最後部ドアの天井付近に取り付けられているボイスレコーダーの本体に、このよ うな大きな周波数変動が記録されたのは、ボイスレコーダー本体の設置場所の近くで防振装置によって吸収できないほどの著しい振動や激しい空気流が発生したことによるものと推定される」

ボイスレコーダーの振動だけでなく、飛行機の動きを記録しているフライトレコーダーも横方向の加速度(2秒半の間に5回、左右に揺らすような力)が加わったことを記録している。つまり横方向に機体が動かされようとしたわけである。この力はどこから生じたのだろうか?

この力は方向舵が左右に振動したために生じた可能性が考えられる。では何故、左右に振動したのか、垂直尾翼の残骸を回収していないため、ここからはどうしても推定の範囲を出ない。

私たちは、機体の破片すら持たず、フライトレコーダーも解読したものしか見せられず、事故調が発表したデータだけしか見る機会が無い。したがって以下に述べる、この分析が完璧に正しいとは思っていない。これから再調査が必要である。

「フラッター説」の可能性

ボイスレコーダーの周波数変動は機体の大きな振動か、客室内の激しい空気の流れによるものと事故調は推定したが、空気の流れはなかったことは生存者の言葉から明らかにされている。したがって機械的な振動の可能性が高くなる。

ボイスレコーダー本体の設置されている場所は、生存者の落合さんの座席から、約4メートルしか離れていない客室の荷物入れの上で、背伸びをすれば手が届く高さにある。落合さんは、客室では空気は留まっている感じで、風は吹かなかったと証言しており、数メートル離れたところで、事故調の言うようにボイスレコーダーを揺らすほどの「激しい空気流」などあるはずがない。

したがってこの低い周波数の振動は、尾部の機体の振動以外に考えられない。尾部が16ヘルツ以下の周波数で振動するのは、方向舵などのフラッターと呼ばれる現象が考えられる。この付近での振動は、いずれにしても空力的なものが関係している可能性が高い。ジャンボ機の方向舵のフラッター振動数は、ボーイング社から12〜13ヘルツと公表されている。

フラッターというのは、方向舵が、風の強い日に旗やのぼりなどがパタパタとはためく状態と同じようになる現象で、過去にはこのために墜落した飛行機が少なくない。

翼が破壊される原因としては、かなりの件数を占めていたものである。最近では設計段階でのテストなどにより発生は少なくなった。しかし、方向舵を動かすための油圧シリンダーを支えている部分にひびが入る例があって、油圧の支えがなくなり、破損した部分が方向舵の表面に変形を与えると、気流の乱れを生じてフラッターが発生する可能性も考えられる。

ジャンボのような大型機になると1秒間に12回も機体の飛行方向を動かすには方向舵は重すぎ、方向舵のヒンジ(蝶つがい)のほうが破壊されたとみられる。

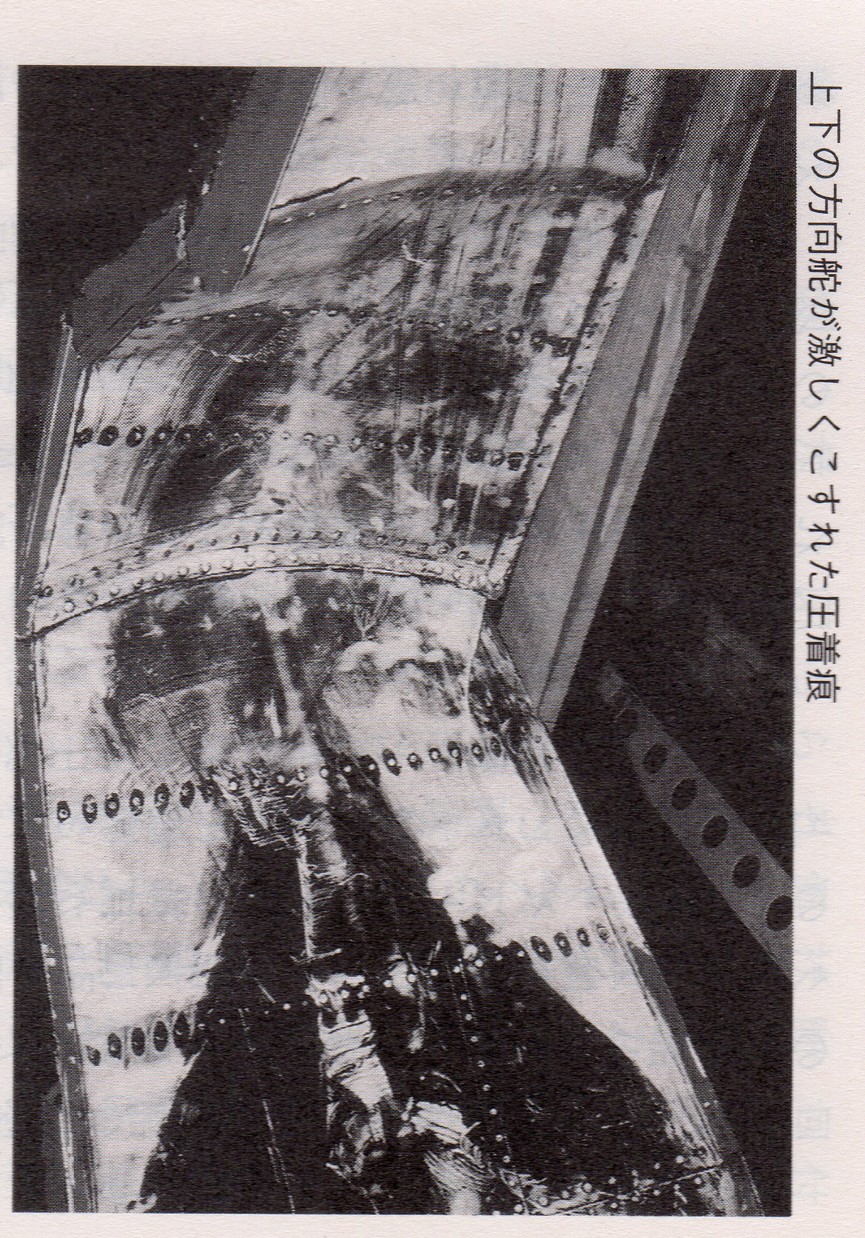

前述したように、事故機には上下2枚の方向舵があるが、下の方向舵が上の方向舵と接している面に、下記の写真のような圧着痕がついていた。方向舵は短い時間で破壊されたとみられるが、その間に多くの圧着痕がつくことは、上下の方向舵の位置が激しく変化したことを示している。そうした変化は、フラッタ一現象により方向舵が激しく振動したと考えると説明がつく。巨大な方向舵を300ノットの気流の中で、短時間に左右に振るのは油圧では困難である。空力的な振動としか考えにくい。

上下の方向舵が激しくこすれた圧着痕

(本書より)

この圧着痕は、上下の方向舵の間に角度のズレが発生し、しかも上下の方向舵が押し合ったために生れた痕だろう。さらに下の方向舵の上面に凹みが出来ている。これも上下の方向舵が押し合ったことを示していて、通常の位置関係でなくどちらかの垂直尾翼への取り付け軸にもずれが生じていたとしか考えられない。特に上の方向舵のパワーパックの取り付け部分が破壊し、方向舵に振動が発生し(フラッター)、上の方向舵がトルクボックス(垂直尾翼の柱)とつながっている6個のヒンジが上の方から破壊され、上端が飛行中の気流に押されて後方に引っ張られながら、後方に倒れるように飛散する過程で、下の方向舵の上面に圧着痕を残したとの推定も成り立つ。

機体の最後部は上から下に押さえられたように尾部が曲がっており、補助動力装置も、下方に押し出された可能性がある。この点からも上から下に押し付けられたと考えると説明がつく。

また相模湾で発見された垂直尾翼の前縁は、上から3分の1程度だけであり、それ以外の部分は御巣鷹山で発見されている。何故3分の1の部分で分離されたのか、その原因を考える必要がある。海上で回収された部分は曲げられ膨らみ、ハニカム(プラスティックと金属を射り合わせた板)の貼り合わせが剥がれたように変形していた。これが内部の圧力により破壊されたものと誤解された可能性があると考えられる。急減圧が無かった以上、前縁の3分の1が上の方向舵に加わる空気の流れによって引き倒された可能性が高い。

このような過程で上の方向舵の油圧装置(パワーユニット)が破損し破壊した場合、上の方向舵のヒンジが部分的に破壊され、300ノットの風にあおられて、垂直尾翼のトルクボックス上部に大きな抵抗が加わるために、機首が上げられる。さらにトルクボックスは方向舵によって後方に引っ張られたために、トルクボックスと前縁部分の先端部から3分の1は海上で飛散したとみられているが(トルクボックスの大部分は回収されていない)、のこりの前縁部分は墜落現場まで機体に付いていた。

垂直尾翼の破壊過程についてはもう一つの疑問がある。なぜ垂直尾翼の上3分の1付近から直線的に折れて飛散し、海上から回収されたかということである。

折れたのは垂直尾翼の根もとから395インチの外板の継ぎ目の所で、直線的に破断している。この部分はなぜかかなりふくらんだ状態で回収されている。ボーイング社の調査員がこれを見て、圧力隔壁の破壊と誤認するのもむりはない。ここから胴体側(下側)はふくらんでいない。この状態は395インチのところから外板がめくれ、そのすき間に、時速800キロの空気が流れ込んだために内側から破壊したとも考えられるのだ。

この機体は事故以前から上下の方向舵に平均よりも大きなズレがあり、後部のトイレのドアは地上では問題なく開閉出来るが、飛行中に開閉出来なくなることがあった。

これは飛行中、空気の力をうけて胴体が変形していた証拠ともみられる。さらに後方客室で時々金属性の異常音も聞かれていた。

これらの事実により事故前から垂直尾翼に変形があった疑いが濃くなっている。この点からも、再調査に備えて後部圧力隔壁とともに尾翼の破片の保存は重要である。

いずれにしても尾翼の破壊過程、つまり本当の事故原因を追究するためには、もっと多くの尾翼の破片を回収しなければならない。

各方面からあがった、相模湾からの破片回収要求の声を無視しておきながら、事故調は「回収された破片が少ないので尾翼の破壊過程は明らかに出来なかった」などとトボけた事を言っているのだ。

客室内の空気が膨張して噴出していない以上、垂直尾翼を内部からの力で破壊するエネルギーは得られず、事故調のシナリオは成り立たない。

また我々は事故機の残骸をじっくりと観察することも出来ず、残された道は事故調査委員会の報告書の矛盾点をつき、その中から真実ヘアプローチする以外に方法がない。

方向舵の破壊とボイスレコーダーに記録された低い周波数の振動、機内に風が吹かなかったこと、方向舵のゴムの圧着痕など、現在我々が手にしている事実を基に、事故原因を推定した仮説が「フラッター説」である。

すでに明らかにした内部告発による「証言記録」など、事故調が闇に葬り去ろうとした書類が日の目を見た以上、ICAOの国際条約に基づいて、政府・国土交通省は、大規模な再調査を速やかに再開しなければならない。

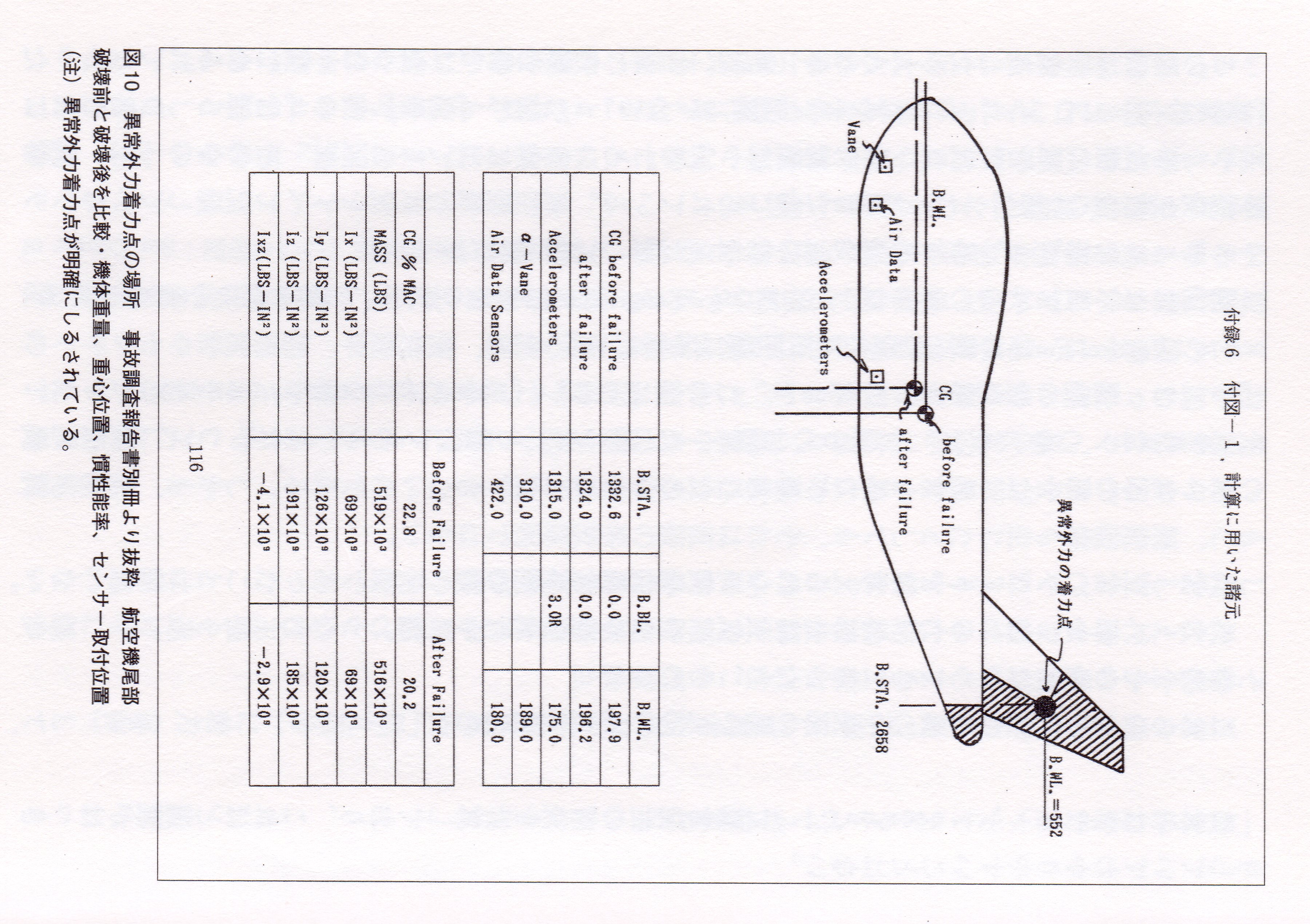

*筆者注:なお、この著書(単行本)が書かれたのは、2003年である。その時点ではまだ以下に示した垂直尾翼への「異常外力の着力」を示す事故調査報告書の「付録」は公表されていなかった。そのため著者たちは、上記に書かれているように「客室内の空気が膨張して噴出していない以上、垂直尾翼を内部からの力で破壊するエネルギーは得られず、事故調のシナリオは成り立たない」としたうえで、それならなぜ垂直尾翼が破壊されたのか、その原因を必死に探っていった結果、辿り着いたのが、「フラッター説」であった。しかし、上記の説明にもやや苦し紛れの感は否めない。

結局、「異常発生時の音とされている“ドーン”という音よりも約4分の1秒前から始まっていた8ヘルツ付近の振動」も「下の方向舵に付いていた圧着痕」も、要は垂直尾翼に外部から異常外力が加わったことから引き起こされたものである、と考えればごく自然に説明できるのである。なお、この「異常外力着力点」の「付録」が運輸安全委員会のホームページ上に公開されたのは2013年2月のことである。事故調査委員会は、この事実を墜落事故からおよそ30年近くもひた隠しにしてきたのである。

(参考)

「異常外力の着力点」を示す事故報告書「付録」より

終章 内部告発者との別れ

小田原のプラットホームに立つと、初夏の風が気持ちよく感じられた。現役を退いてからは、もっとゆっくりした生活を送るつもりでいたが、なかなかそうは問屋が卸さない。

風の匂いなど感じたのは、実に久しぶりだった。

東京行きの電車を待って、同じホームに立った私に田中は、「藤田さん、送られるのは何だか嫌いだな。もう、向こうのホームに行ってくださいよ」とボソボソ囁いた。

「まあ、そんなこと言わないで。考えたら、あなたとこうやって会うのは3回目なんだね。今日で、たったの3度目とはね」

「3度目の正直で、あのファイルが本当に役立つと、決まったわけですね」

「田中さん、本当に感謝してます。ありがとう」

私は、心底、田中とその仲間たちに感謝していた。これまで、いくらマスコミが生存者の証言を取り上げて、「急減圧」はなかったことに迫ろうとしても、事故調は完全に無視し去った。

そんなもの、事故調の正式な調査ではない、ということだ。

だが、今度は違う。事故調が、自分たちで行なったインタビューであり、その文書が保管してきた資料の中にあったのだ。

これを、知らぬ存ぜぬで押し通すことは容易ではない。

「世論の力、か。でも、そんなもの、今の日本にあるのかな」

私も同感だった。だが、心配している閑があったら、まっとうなことを、やれるだけやってみるしか道はないのだ。

「やれるだけ、やるしかありません」

田中が、何か言いたそうにした。だが、ホームにすべりこんできた電車の騒音が田中の声をかき消した。

「じゃ、これで」

4度目は、いつのことになるだろう。

私は、彼が電車に乗り込むのを待たずに、鍾を返していた。

−了−

あとがき

今年2003年は、ライト兄弟が人類初めての動力飛行に成功してから、ちょうど100年にあたる。この100年の間に飛行機はより速く、より高く飛べるようになった。そしてより高い経済的効率のために大型化した。

飛行機の初めての犠牲者は、1908年オービル・ライトの操縦する飛行機が墜落したときの同乗者であった。原因はプロペラの破損である。

以来どれだけ多くの人が、民間航空の事故で命を奪われたのだろうか。飛行機の発達の歴史は、安全の向上の歴史でもあった。飛行機は常に科学の実験のように、事故という失敗と、失敗の原因を調査して取り除くことによってその安全性を向上させてきた。

今、民間航空会社は乗客の減少に悩まされている。テロと戟争による対立の激化から、世界中の人々が民間航空に危険を感じているのである。

2003年5月はじめ、重症急性呼吸器症候群SARSによる世界の死亡者が600人を超え、世界経済に大きな影響が出るほどの脅威になっている。世界はWHOを中心として蔓延防止のため病原ウイルスの解明に必死の努力をしている。

日航123便事故は、単独事故としては航空史上長大の犠牲者を出した歴史に残る事故である。破られてはならない記録でもある。この事放から我々は、明日の航空の安全のために、何を学んだのだろうか?あの事故から18年が過ぎようとしている。18年は航空の歴史の中でも決して短い時間ではない。その間に何を改善できたであろうか。

この世の中で一番必要なことは安全ではないだろうか。安全はすべての基礎になっている。牛肉のBSE騒動にしても、すべて安全が損なわれたことに対する社会の反応である。

昨今航空機事故による年間の死亡者数は、1000人に及んでいる。1985年に発生した日航123便事故による死亡者は、520人であった。航空機事故の防止は、疾病対策と同じくらい重要なはずである。

しかし、日航123便事故に対する国の事故調査委員会による事故調査には多くの事実誤認があり、現実に飛行機を飛ばしているパイロットたちの眼から見れば、理解しがたい内容のものである。これでは世界最大の事故を教訓にした航空の安全向上などおぼつかない。そのために多くのパイロットは事故調査のやり直しを求めている。

事故は飛行機の設計、整備、管制、操縦、空港の施設、天候とそれらに関わる人々の訓練、教育、労働環境、労働条件など多くの問題が関係して発生する。そのため安全の向上は多くの人々の協力がなければ実現できない。

私にとって事故は、航空機の運航の中に潜む不安要素を教えてくれる、貴重で高価な犠牲を伴う警告であると受け止めている。私たちは事故を安全向上に役立つ多くの情報を持つものだと考えている。事故原因を科学的に調査し追究しその中から安全への道を見つけなければならない。その結果、空の安全を向上させることが、犠牲者の命と、ご遺族の悲しみに答えることにつながっていると信じている。

事故からは出来るだけ多くの改善点を学びとらなければならない。原因が究明されない事故からは何も学びとれないのだ。

日本の民間航空が発展したのは戦後のことである。戦後すぐの事故として「もく星号事故」(1952年)がある。この事故は米軍が原因調査に全く協力しなかったために事故調査はほとんどなされていない。

1966年のボーイング727の束京湾墜落事故。木村秀政調査団長は公式には原因不明とした。しかし、調査団の一人であった山名正夫氏の手によって我々が理解出来る原因究明が行なわれた。木村調査団の5回にわたる報告書の案を見ると、はじめに「原因不明」という結論があって、それに合わせて事実が採用されたり無視されたりしているようにも感じられる。

同年の松山沖YS‐11型機の墜落事故でも、左プロペラの羽根が後方に曲っていた(推力を出していない)にもかかわらず前記ボーイング727と同じ手法で「原因不明」とされた。

そして、日航123便事故という世界最大の犠牲者を出した悲劇。このような構造破壊事故(同型機に同じ事故が発生する危険性が高い特殊な事故で世界的に注目される)でも同じように結論を先に決めて、それに合うように「急減圧はなかった」という生存者の証言を無視したうえ、航空医学の常識を覆すような「毎分30万フィートの減圧は人間に嫌悪感を与えない」という主張をせざるを得なくなっている。

これは、戦後日本の航空事故調査に続く悪い流れに乗ったものであり、航空二世紀にはどうしても改められるべき課題である。

日航123便事故については勇気ある内部告発によって、事故調査委員会が「急減圧はなかった」ことを知っていた事実が明らかになった。私は基本的に関係者の証言を公にすることに反対の立場をとっている。これは国際的なルールのひとつでもある。

本書では、プライバシーも関係せず、事実情報として公表すべき部分と判断したものだけ発表した。また、登場する方々の一部は仮名である。

国際民間航空条約機構の取り決めに従って、この事故原因の調査を再開することを、国土交通省に強く要求したい。そうしなければ520人の犠牲者は浮かばれないと思う。それが同時に、多くのご遺族の無念さに応える道であると信じている。

文庫版あとがき

『隠された証言』を単行本として出版したのは今から3年前のことであった。その後いろいろなかたがたからご意見や新しい情報・資料、ご批判を頂き私自身もさらに調査を進めることが出来た。

とくに昨年(2005年)は、この日航123便墜落事故発生から20周年に当たり、報道関係では多くの特集番組が組まれた。中でも東京のTBS系、フジテレビ系では、それぞれ2時間を越える特集番組が組まれ、これらの番組の中では、事故調査関係者の新しい証言が明らかにされた。

その結果、本書のタイトルも「隠された証言」ではなく、「隠さざるを得なかった証言」とさえ思うような状況になってきた。

新しく入手できた記録を精査すると、「急減圧はなかった」「客室を風が吹き抜けなかった」「異常発生後も騒音がなかった」「機内アナウンスも聞こえた」、など急減圧を否定する言葉を見ることが出来た。さらに生存者のテレビ・インタビューで「夏の服装でも寒くなかった」という証言が明らかにされた。これは明確に急減圧の存在を否定している。

さらに注目されたことは、これらの急減圧を否定する証言を日本の事故調査官や防衛庁の医官だけでなく、アメリカの国家運輸安全委員会(NTSB)もかなり早い段階で知っていたという事実である。

それにもかかわらず、修理ミス、隔壁破壊を主張し続けてきたことに大きな不信感を抱かざるを得ない。

修理ミスがあったからといって必ず隔壁破壊に繋がるものではない。多少の金属疲労による亀裂の進行が見られたからといって隔壁が破裂するものでもない。事実シンガポールの下請け整備会社で3回の大規模な整備を受けていたB‐747型機の機体を、4年目に日本で整備したところ、胴体下部に広範囲にわたって小さな亀裂の進行が無数に見つかり、補強板(俗にいう「パッチあて」)が5メートル以上にわたって必要な状態であった。

通常、航空機には多少の亀裂は存在している。しかし、それがすぐにその部分の破断に繋がるものではない。この事故機も亀裂が存在しながら、1万2319回無事に飛行しており、亀裂の累計で28センチでしかなかった。修理ミスに起因する亀裂があったとしても直ちに隔壁に2〜3平方メートルの穴が開く必然性はない。

2万4千フィート(約7300メートル)の高度を飛行中に隔壁が破れると、地上の気圧(およそ1気圧)に保たれている客室の空気はほぼ0.4気圧しかない機外に向かって噴出し、必ず客室内には急減圧が発生する。急減圧がないとすれば車のタイヤに穴が開いたが、空気はもれなかったということに等しい。

TBSの番組は私の20年間の活動と事故機の機長の家族の20年間を「ボイスレコーダー」という題でドラマ化した部分と、ドキュメンタリー部分とが平行して進められる構成になっていた。ドラマ部分は私の役を竹中直人が、機長夫人の役を片平なぎさの両人気俳優が演じた。

航空関係者が注目したのはドキュメンタリー部分の、事故調査関係者へのインタビューだった。中でもこの事故の調査委員会委員長である武田氏の発言は注目された。

武田委員長は「隔壁にあれだけの穴が開いていれば相当の減圧があったことは確かだ」と先ず発言した。逆に言えば高い高度で隔壁が破れると「激しい減圧がなければならない」ということになる。

次に、四人の生存者のうち二人は当時未成年であった。二人の成人の生存者のうち、客室乗務員の落合さんともうー人の生存者である吉崎博子さんが、異常発生時の機内の様子を次のように語っている。

「酸素マスクをはずした事もあったが息は苦しくなかった。半袖のブラウスと長めのキュロット・スカートを着ていたが寒く感じることはなかった」

この言葉は、武田委員長が言う「相当の減圧」の存在を否定している。減圧があれば、空気が膨張するために例外なく気温が低下する。報告書では気温は氷点下40度になったはずだと計算しているが、実際にはそれほど寒くなかったことを示しており、急減圧がなかったことを示している。

残骸の隔壁が破れていたとしても、それは機体が山に激突したときの衝撃で破壊したものか、飛行中に破壊したものかを事実に基づいて確認しなければならない。私がイギリスの工科大学で事故調査の教育を受けたとき「飛行中の破壊か、墜落時の破壊かの区別が非常に重要である」と注意された。生存者の証言から見れば、飛行中の破壊ではないことは明白である。

日本の航空事故調査報告書の特徴として、乗客・乗員を含めて生存者の証言をほとんど採用していない傾向が強いことがあげられる。機内の様子は当時そこにいた人の証言が最も重要である。日航123便事故調査報告書でも何故採用しなかったのか疑問がもたれていた。

しかし、このドキュメンタリー番組の、武田委員長の発言を聞くと、急減圧がないという証言を報告書に記載したならば「修理ミスから隔壁破壊、そして垂直尾翼の破壊」のシナリオは根底から崩れるということが分かる。修理ミスがこの事故のきっかけでなければ、垂直尾翼がそれ自体の欠陥などの原因で破壊した疑いが深まり、当時使用されていた600機以上のジャンボ機全体への影響が避けられず、ボーイング社は大損害をこうむる。

日本とアメリカの関係を考えれば、日本の事故調査委員会が生存者の「証言を隠さざるを得なかった事情」が浮かび上がってくる。

日本の事故調は急減圧がなかったということは十分承知していたはずである。そうでなければ航空の素人といわざるを得ない。

しかし、これらを否定して、これほどまで急減圧の存在に固執した理由は、アメリカのNTSBのシュリード調査官のテレビ・インタビューからその背景が明らかになってくる。この番組の中で、シュリード氏は「この事故は、(隔壁修理ミスのあった)日航123便1機だけの問題で、B‐747全体の問題ではない。日本が隔壁の修理ミスを公表しないのでアメリカはいらいらしていた」とアメリカ側の意図を正直に語っている。

いらいらしたアメリカは日本が隔壁の修理ミスを発表しないために、事故調査当事者国である日本の発表より前に、修理ミスの可能性を新聞に記事として公表してしまった。

これを受けて、現場で調査に当たっていた日本の事故調査委員会の次席調査官は「やったな!B‐747型機全体に飛行停止が及ばないように、トカゲの尻尾きりをやったなと感じた」と語っている。このような意見は、当時の多くの技術者から聞かれた。

一方、このアメリカ側の修理ミスの情報に対して武田委員長は「アメリカは製造国であるし、検査をした国であるので信用できる。(事故調査の)プロセスが楽になった」と、このアメリカの修理ミス、急減圧のシナリオを鵜呑みにして飛びついた。

これに対して、テレビの取材者から「武田委員長は急減圧があったと言われるが、パイロットたちは酸素マスクを着けていないが?」と質問されて、「いろいろやる事があって、一番先にマスクをつける必要もないので、何をしていいかわからなくて着用しなかった」と答えている。

これには航空関係者から驚きの声が上がっている。世界中どこの国に行っても急減圧があれば酸素マスクを第一につける。これは常識といってもよい。酸素が不足すると命にかかわる。パイロットが酸欠を起こして墜落したと見られる事故例もある。最近でも、2005年8月14日にヘリオス航空(キプロス)B‐737型機の乗員が減圧のため意識を喪失し、乗員乗客全員が死亡する事故があった。

それだけではない、TBSの番組と同じ日に放映された、フジテレビ系列の番組「スーパーニュース」でも、123便事故の異常発生時の音が、カナダの「セレリス航空機事故調査会社」による機体の金属部分を伝わる音の周波数の変化の分析で「急減圧の証拠はない」と鑑定されたことが報じられた。

その分析手法は、風船に空気を一杯入れてパンパンに張り詰め、指ではじくと高い音がするが、空気を抜いてゆくと次第に低い音になってゆくことや、ギターの弦を緩めながらはじくのと同じ原理である。

飛行機の胴体も高い高度で客室の気圧を上げているときには機体の外板1平方メートル当たり6トンもの力がかかり、パンパンに張り詰め大きな張力がかかっている。

そこに何らかの衝撃が加わると高い周波数の振動が発生するが、急減圧が発生すると 周波数が急激に低下する。その周波数の変化を特殊なソフトで分析した結果である。

このような点を調査した結果、緩やかな減圧はあるが急減圧は認められなかった。生存者の証言によってアメリカが提供したシナリオは崩壊してしまった。垂直尾翼の破壊は隔壁破壊が原因ではない。垂直尾翼自体が他の何らかの原因で破壊したことになる。事故調の報告書の中でも相模湾等の浮遊残骸揚収場所図に示されている揚収品のリストは垂直尾翼とAPU(隔壁より後ろの尾部先端近くに装備されている補助動力装置)関係のものだけで、隔壁より客室側のものは一かけらも揚収されていない。隔壁の客室側には大量の断熱材・防音材が貼り付けられており、客室の中には新聞紙、雑誌、枕、毛布など空気の流れによって吸い出されやすく水に浮揚する物が大量にあり、それらが全く回収されていない事実は隔壁が破壊していなかったことを示している。

この事故現場で破壊されたのは、垂直尾翼だけである。これは重大な事実であり、日航123便墜落事故は、事故調が再調査の対象とすべき事故である。

このため、日航の乗員らが相模湾の海底捜索を要求したが、事故調は「垂直尾翼は事故の主原因とは関係がない」と垂直尾翼の回収に積極的でなく、破壊について調査していない。

さらに、事故調査の方法についても新たな提案が専門委員からなされている。フジテレビの番組では、ボイスレコーダーの記録を千葉大学の谷萩教授の研究室に依頼してデジタル処理によって雑音を除去してもらった。その結果聞きやすくなったボイスレコーダーの音を、政府の事故調査専門委員として日航123便事故のボイスレコーダーの解読に当たった、宇津木成介氏に再度分析を依頼した。宇津木氏は報告書に示されているボイスレコーダーの解読について、異常発生直後の機長の発言として「なんか爆発したぞ」は「なにかわかったの」と聞こえると、自身の解読を訂正された。

この部分については、以前から「ドーン」というような音を聞かせないで、それに続く「なにか爆発したぞ」と読まれている部分を聞いてもらった何人かのパイロットは、雑音の軽減処理をしなくても「なにかわかったの」と聞き取っていた。

この点に関して、宇津木氏は 「(ボイスレコーダーの)何ケ所かは、雑音低減によって、報告書の中身は変わってきただろう。常に最先端の技術を調査に生かす必要がある」とインタビューに答えてコメントしている。

事故に関してこれほど明白な新しい事実が判明したときには、国際民間航空条約第13付属書では事故調査機関は「調査を再開」することが義務付けられている。

日航123便事故は1機だけの事故としては世界最大の航空機事故である。本当の事故原因を世界に明らかにし、同種事故が再発しないようにしなければならない。

520名の犠牲者のご遺族も、このまま事故調査が放置されたのでは、親族、友人の命が無駄にされたと思われとても納得できないと思う。

日本の事故調査委員会は速やかに事故調査を再開し、真の事故原因を明らかにすることを要求したい。本当の事故原因を明らかにしなければ同じような事故が発生する危険性が残されていることになる。

隔壁破壊が事故原因でなければ、事故直後に日本の航空局が指摘したように垂直尾翼とその周辺部の構造上の問題が絡んでいる可能性が高いとしか考えられない。B‐747型機全体に及ぶ事故原因である可能性が高い。

ジャンボ機は最近の統計上(インターネットのAir Safe.comのデータによる)では、死亡事故発生率の高い機体であり100万飛行回数ごとに0.84機の乗客が命を失っている。この率は危険な旅客機として日本の空から姿を消したボーイングDC‐10、ボーイングMD‐11の0.7よりも高く、現在の主力旅客機の中では一番危険な部類に入る。

事故率が高い原因を機体設計上の耐久力そのものに弱点があると見る人もある。B‐747型機もあと数年以内に引退を迎える機体とみられているが、それでも大勢の命にかかわる問題である。真剣に再調査を期待する。それが出来なければ日本の航空界の恥だと思う。

文庫版の出版に当たり、今年こそは調査再開のために新たな運動が始まることを期待してやまない。

2006年6月 藤田日出男

|