第1章 習近平ウクライナ戦争「和平案」は地殻変動のプロローグ

さて、第1章ではいわゆるウクライナ戦争に対する中国の「和平案」についての言及から始まる。この「和平案」はウクライナ戦争1周年にあたる2023年2.24に発表された「ウクライナ危機の政治的解決に関する中国の立場」という文書を指す。中国は「ウクライナ戦争」という言葉は使わず、「ウクライナ危機」という言葉を使っているが、内容は以下の12項目から成る。( )内は著者による注。

- すべての国の主権を尊重する。

- 冷戦精神を放棄する(アメリカに対する抗議)。

- 戦火を煽らず戦争を停止させる(アメリカに対する抗議)。

- 和平交渉を開始させる。

- 人道的危機を解決する。

- 民間人と捕虜の保護。

- 原子力発電所の安全を維持すること。

- 戦略的リスクの軽減。核兵器の使用を許さず、化学兵器および生物兵器の開発と使用にも反対する(2022年6月23日、BRICS共同声明で習近平はプーチンの核使用などを束縛する項目を盛り込んだ)。

- 穀物の輸出を確保する。

- 一方的な制裁を停止する。関係国は、他国に対する−方的な制裁や「ロングアーム管轄権」(アメリカがアジアに長い腕を伸ばすことなど)の濫用をやめ、ウクライナ危機を薄める役割を果たさなければならない。

- 産業チェーンとサプライチェーンの安定性を確保する。世界経済の政治化・道具化・武器化に反対する(アメリカに対する抗議)。

- 戦後の復興を促進する。中国はこの点に関して支援を提供し、建設的な役割を果たす用意がある(2022年3月中旬に、中国はすでにウクライナに約束)。

これはあくまでも「中国の立場」を表明したものであはあるが、この「和平案」が発表されると、バイデンは「プーチンが拍手喝采するような案に、いかなる価値があるのか」とした上で、「そもそも中国が口出しするなどというのは、まったく不合理な話だ」と吐き捨てた。

ブリンケン米国務長官も「中国は口ではウクライナの平和を目指して努力している国であると豪語しているが、実際はロシアの侵略戦争を支援し煽動している。そもそも習近平政府は、侵略を非難する国連での努力を阻止しているではないか。にもかかわらず、中立であるという主張をくり返している。この文書は、ウクライナ侵略の原因は西側にあるとするロシアの主張を反映しており、ロシアに対する制裁を批判している」と激しく非難した。

かたや、ウクライナのゼレンスキー大統領はやや前向きで、「中国がウクライナの平和に関心を持ち出したのは悪いことではない」「領土保全を尊重すると言っているのも悪いことではない」と一定の評価はした。しかし「ロシア軍は完全にウクライナから撤退しなければならない」とも主張し続けている。その一方でゼレンスキーは「中国とウクライナ両国にとって非常に重要なので、習近平国家主席と会談する予定だ」と語り、さらに「中国がロシアに武器提供をしていないことを信じたい」とも述べている。アメリカのブリンケン国務長官がミュンヘン会議で「中国がロシアに武器提供を検討している兆しがある」とほのめかしたのに対し、ゼレンスキーは「今のところ、その兆しはない」と否定さえした、と著者は指摘している。

この「和平案」に対してアメリカは冷淡な反応であったが、ウクライナが前向きであったのは、そもそも中国とウクライナは、ウクライナ建国以来、非常に友好的な関係を続けてきていて、1991年12月25日に旧ソ連が崩壊すると、それまで中ソ対立を続けてきた中国は、凄まじい勢いで新しく誕生した中央アジア5カ国を駆け巡り、その流れの中で1992年1月4日にはウクライナとも国交を樹立し、2001年に全面的な友好協力関係を、2011年には戦略的パートナーシップ関係を結んで友好関係を深め、さらに2013年12月5日に「中国ウクライナ友好協力条約」を締結しているという背景があるからだ。そして、すべての共同声明や協力関係締結の時にウクライナは、台湾やウイグルあるいはチベット問題などに関しても、つねに中国の立場を支持し、台湾の独立に絶対に反対すると誓ってきた。

加えて、ウクライナは一帯一路の加盟国でもあり、中国はウクライナの穀物庫としての役割に関して大きな投資をしてウクライナの穀物業を育ててきたので、経済協力においては切っても切れない仲にある。

そのような立場から、中国の秦剛外相は「中国は、危機がエスカレートし、制御不能になる可能性があることを懸念しており、すべての当事者が冷静で合理的で自制心を保ち、できるだけ早く和平交渉を再開し、政治的解決の軌道への復帰を促進することを望んでいる。ウクライナとロシアが対話と交渉への希望を持ち続け、どんなに多くの困難と挑戦を伴おうとも、政治的解決への扉を閉ざしてはならない。中国は戦火を消し戦闘を停止させ、危機の緩和、平和の回復のために建設的な役割を果たし続けたいと思っている」と述べたのであり、またウクライナクレバ外相も秦剛との電話会談で「中国はウクライナの重要なパートナーであるだけでなく、国際問題において不可欠な主要国でもある」と表明した上で、「ウクライナ側は二国間関係を長期的な視点で捉え、引き続き『一つの中国の原則』を堅持し、中国の領土の一体性を尊重し、中国とのさまざまな分野で相互信頼を高め、協力を深めることを期待する」と述べ、ウクライナに人道支援を提供してくれた中国に感謝し、「中国が『ウクライナ危機の政治的解決に関する中国の立場』という文書を発表したのは、停戦を促進し、戦争を止めることへの誠実さを反映したものである」と評価したのである。

習近平はプーチンのウクライナ侵略には反対

そのうえで著者は、習近平はプーチンがウクライナに武力侵攻したことには絶対に反対の立場だと述べる。なぜならプーチンが武力侵攻した理由が「ウクライナの東部ドンバス地方にいるロシア語を話す少数民族が迫害を受けているから」であるとすれば、同じようにウイグル族やチベット族など多くの「少数民族」を抱える中国としては、この武力侵攻を認めてしまえば、それはブーメランのように自国に跳ね返ってきかねないからである。

だから、どんなことがあってもプーチンのウクライナ侵攻には反対なのである。

しかしアメリカから制裁を受けている国同士として、プーチン政権が崩壊してしまうのは困る。だから経済的にはプーチンを支える。

著者はそれを『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』(PHP新書)で、【軍冷経熟】という言葉で表現してきた。習近平のプーチンに対するこの姿勢は今も変わっていない、と著者は述べている。

そのためウクライナ戦争開始以来、中国はウクライナとは頻繁に接触を重ねており、またゼレンスキーからも習近平と対談したいという旨が伝えられたこともあって、習近平としては、まずはプーチンに会って彼の顔を立てた上で、ゼレンスキーとも会談談するつもりでいたことは確かだ、という。

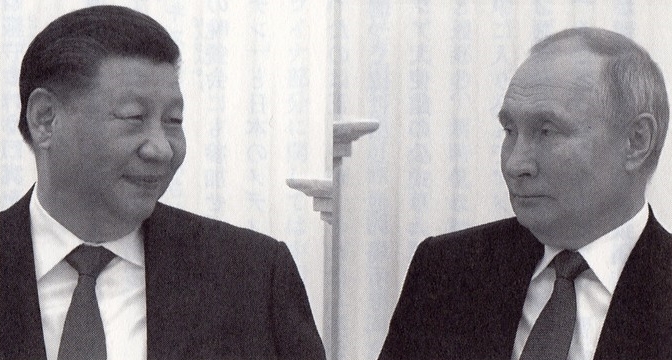

そこで、3月20日から22日までの日程で、習近平はプーチンと会談するためにモスクワを国事訪問し、3月21日、日本時間の真夜中、正式な中露首脳会談のあとに両首脳による中露共同声明の署名と発表があり、続いて二人による共同記者会見が設けられた。

会談に臨んだ習近平国家主席とプーチン大統領

習近平・プーチン会談と中露共同声明

共同声明には二種類あり、一つは「中華人民共和国とロシア連邦の、新時代における包括的戦略パートナーシップを深化させることに関する共同声明」で、二つ目は「中華人民共和国主席とロシア連邦大統領の、2030年までの中露経済協力重点方向発展計画に関する共同声明」だ。

一つ目の中露共同声明の中からウクライナ問題に関する部分だけをピックアップして、その要旨を著者は以下のようにまとめている。

- ウクライナ問題について双方は、国連憲章の目的と原則は遵守されなければならず、国際法も尊重されなければならないとした。

- ロシア側は、ウクライナ問題に対する中国の客観的かつ公正な立場を積極的に評価する。

- 双方は、いかなる国家または国家グループが軍事、政治およびその他の利益を追求するために、他国の正当な安全保障上の利益を損なうことに反対する。

- ロシア側は、和平交渉をできるだけ早く再開することを重ねて言明し、中国はこれを高く評価した。ロシア側は、中国が政治・外交的手段を通してウクライナ危機の解決に積極的な役割を果たそうとしていることを歓迎し、「ウクライナ危機の政治的解決に関する中国の立場」という文書に示された建設的な提案を歓迎する。

- 双方は、ウクライナ危機を解決するために、すべての国の正当な安全保障上の懸念を尊重しなければならず、陣営間の対立形成や火に油を注ぐようなことを防止しなければならないと指摘した。双方は、責任ある対話こそが問題を着実に解決する最善の方法であると強調した。

- この目的のために、国際社会は建設的な努力を支援すべきだ。双方は、局面の緊張を助長したり、戦争を長引かせる一切の行動を停止するよう求め、危機がさらに悪化したり、最悪の場合は制御不能になる事態になることを防ぐよう求める。

- 双方は、国連安全保障理事会によって承認されていない、いかなる一方的な制裁にも反対する。

共同声明の基軸は「ウクライナ問題は話し合いによって解決すべき」で、ロシアとしては「和平交渉をできるだけ早く再開することを重ねて言明する」という立場にあると位置付けている、としたうえで著者は、上に列挙した中露の共通認識こそがグローバルサウスと共有されることにつながっていくのだ、と捉えている。

すなわち「国連安全保障理事会によって承認されていない、いかなる一方的な制裁にも反対する」という中露両国の共通認識が共同声明文の最後にあることに注目し、「国家の領土主権は尊重されなければならない」という「平和案」の冒頭にある中国側の主張は、ウクライナの領土主権を重視していないプーチンと相矛盾するが、そこは互いに目をつぶりながら、両国は「NATOの東方拡大こそがすべての原因だ」という共通認識を優先していると解釈することができる、という。

アメリカのシカゴ大学の教授で、かつて米空軍の軍人でもあった政治学者で国際関係学者のジョン・ミアシャイマー氏や、フランスの人口論学者で哲学者のエマニュエル・トッド氏も、今般のロシアのウクライナ侵略の背景には「NATOの東方拡大がある」と主張し、「アメリカとNATOがウクライナ戦争を生んだのだ」とさえ断言している。

2023年5月16日、元米軍高官や国家安全保障当局者から成る「アイゼンハワー・メディア・ネットワーク」というシンクタンクはバイデン政権に対する書簡をネットで公開し、「アメリカとNATOが、ロシアのNATOに対する安全保障上の要求を無視し続けたことこそが、ウクライナの現状を招いた最大の理由だ」という主旨のことを書いている。

一方、2022年2月4日、北京冬季オリンピックにちなんで訪中したプーチンと習近平は、その時の共同声明の中で「NATOの東方拡大に反対する」および「アメリカのカラー革命に反対する」という共通認識を表明していた。

2023年3月21日にモスクワで発表された中露共同声明にも、「カラー革命に反対する」という言葉が2カ所も出てきており、これこそが第二章で述べる中東で雪崩を打って展開している和解外交と深く関係し、習近平が描く「多極化新秩序」の核心を成しているものと位置付けることができる。この問題に関しては第六章で深く掘り下げる。

「米一極支配」から「中露+グローバルサウス」による「多極化新秩序」構築へ

中露首脳会談および中露共同声明には、「多極化」という言葉が頻出する。これは「アメリカの一極支配的先進国価値観による秩序」ではなく、「中国がロシアやインドと共にグローバルサウスを包含した、多極的な世界新秩序」を構築するためのシグナルであるということができる。それを少し考察してみよう。

中露首脳会談では、両首脳の口から何度も「多極化」という言葉が飛び出した。会談後の中露共同声明でも、以下のような形で4カ所も「多極化」という言葉が出てくる。たとえば、

- 世界情勢は劇的に変化しており、「和平、発展、協力、ウィン・ウィン」という歴史的潮流を阻害することはできず、多極化という国際的局面は加速的に形成されており、新興市場や発展途上国の地位は普遍的に増強されている。それは全地球的な影響力を持っており、自国の正当な権益を守りたいという地域や国家は絶え間なく増加している。

- 「普遍性、開放性、包括性、非差別」を支持し、各国・地域の利益を考慮し、世界の多極化と各国の持続的発展を実現すべきだ。

- 世界の多極化、経済のグローバル化、国際関係の民主化を促進し、グローバル・ガバナンスが、より公正で合理的な方向に向かって発展することを推進する。

- 中国は、ロシアが公正的な多極化国際関係を築くために努力していることを高く評価する。といった具合だ。

これらは何を意味しているかというと、「アメリカの価値観だけが世界で唯一正しく、その価値観に合致しない国々は滅びるべきである」として、「アメリカが同盟国や友好国と小集団(セクト)や軍事的ブロックを作り、対中包囲網あるいは対露包囲網を形成して中露を崩壊させようとしていること」への中露両国の強烈な怒りを表している、と著者は述べる。

ウクライナに軍事侵攻しているロシアに、このような共同声明を出す資格はないと思う人は多いかもしれないが、バイデン大統領が副大統領だった時に、他国政府であるウクライナに内政干渉してマイダン革命というクーデターを起こさせ、ウクライナの親露政権であったヤヌコーヴィチ政権を転覆させたのは確かだ。これは当時のオバマ大統領も認めているし、バイデン自身の自叙伝(Promise Me Dad=約束して、父さん)にも詳細に書いてある。

バイデンは同書の中で、マイダン革命を起こさせたあと、親露派のヤヌコーヴィチ大統領がロシアに亡命するまでの3ヵ月の間に9回もヤヌコーヴィチに電話して、「お前は終わった。ウクライナにはお前を支持する者はいない。早くモスクワに帰れ」と執拗に脅迫している経緯が自慢げに記載してある。

あの時にバイデンの部下としてクーデターを起こさせ、マイダン革命という民主化運動を起こすことにヴィクトリア・ヌーランド(当時のオバマ政権の国務次官補。現在のバイデン政権の国務次官)が協力した。彼女がウクライナで新しく創り上げるアメリカの傀儡政権の人事に関して、当時の駐ウクライナのアメリカ大使ジェフリー・パイアットと打ち合わせている会話録音も残っている。アメリカが他国に内政干渉して他国の政権を転覆させ、自国に都合のいい政権を打ち立てたのだけは確かだ。

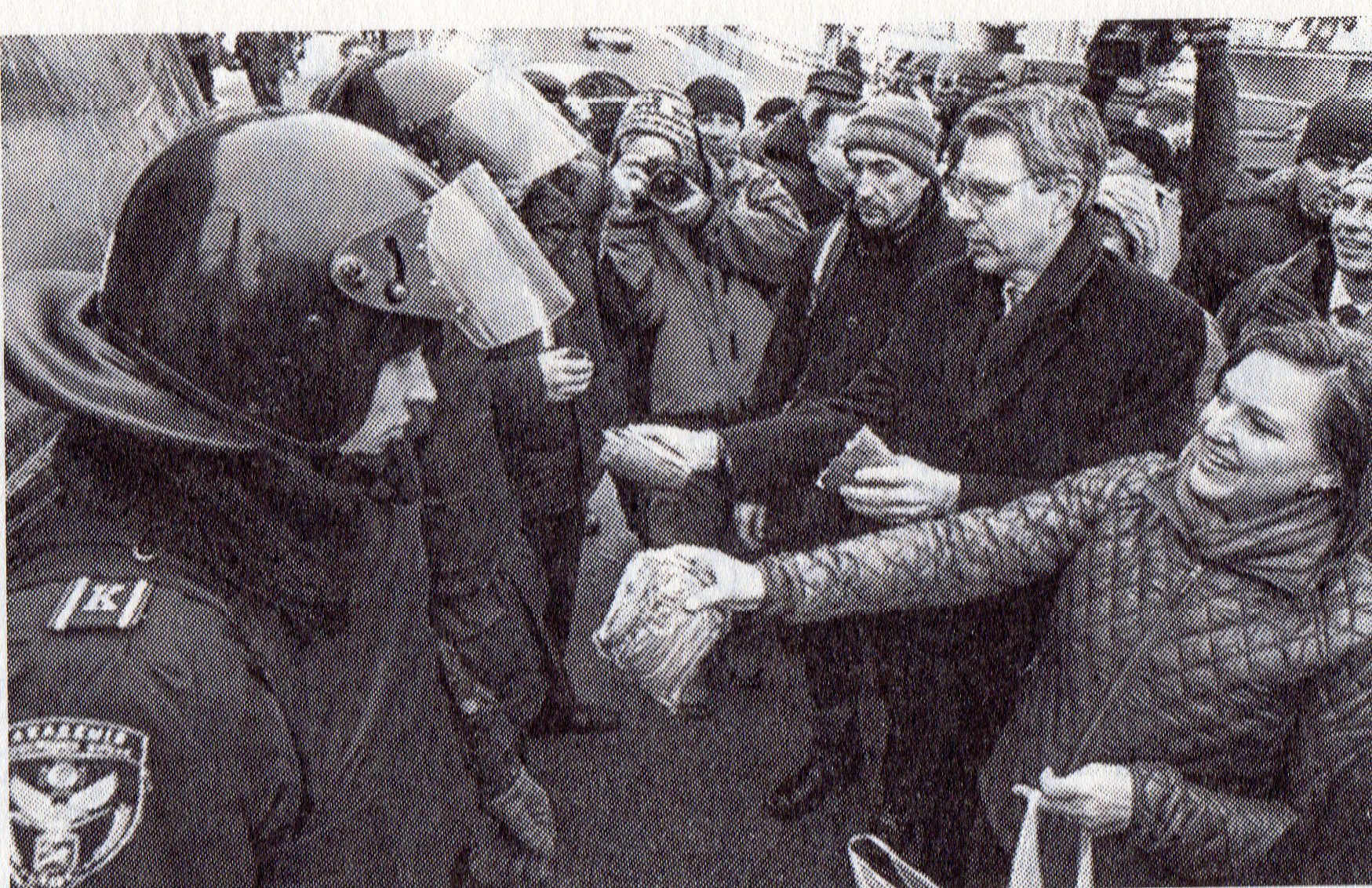

マイダン革命時の傍証としてウクライナの民を懐柔しようと、クッキーを配る写真も残っているので以下に掲載する(ヌーランドの隣にいるのはアメリカ大使パイアット)。

親露派政権の機動隊にクッキーを差し出すヌーランドと米大使パイアット(ロイター)

クッキーを受け取ろうとしない親露派に不機嫌な顔をみせるヌーランド(AP通信)

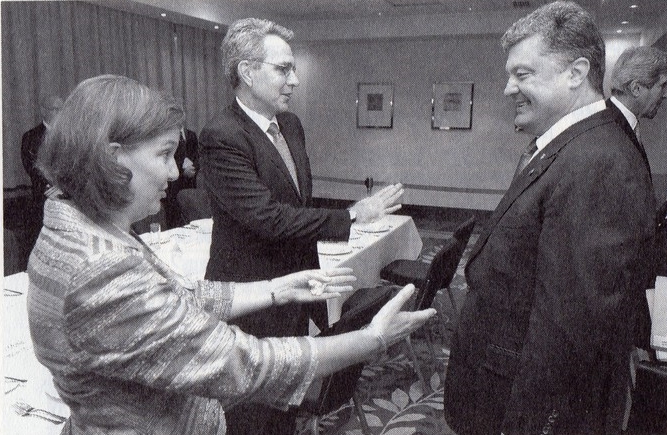

嬉しそうにヌーランドに群がる親米派の人々(ロイター)

撮影したのはロイターとAP通信の記者で、撮影時期は2013年12月である。

AP通信の写真では、ヌーランドがやや不機嫌に「あなたたち餓えてるんでしょ?こんなにクッキーがあるのに受け取らないの?」と言っているような気配を漂わせている。背景にあるキーウの街が暴動で瓦礫と化しているところを見ると、撮影されたのが最初の暴動が起きた2013年11月21日以降の12月であることがわかる。

また、バイデンやヌーランドの思惑通りに誕生した親米傀儡政権のポロシュンコ大統領にお祝いに行った写真も米政府側のウェブサイトにあった。

向かって右がポロシェンコ大統領で、ヌーランドと駐ウクライナ米大使のパイアットが笑顔で就任を祝っている。

ポロシェンコ(向かって右)を祝うヌーランドとパイアット(ロイター)

バイデンの意のままになる親米政権のポロシュンコ政権が誕生するまでは、ウクライナはNATO加盟に関して「中立を保つ」として自国の平和を守ってきた。それなのにバイデンはウクライナ憲法に「ウクライナの首相にはNATO加盟への努力義務がある」とさえ書かせた。

これは多くの国際政治学者が認めている事実で、国際法違反である。だからこそ中露共同声明では、カラー革命への強烈な抗議が込められているのだ。

序章でも書いたように、カラー革命というのはアメリカの全米民主主義基金(NED)が「世界各国の民主化を助ける」という名目で、他国に内政干渉して民衆を焚きつけ民主化運動を起こさせて「アメリカの気に入らない国」の政権を転覆させる運動だ。「民主化」という言葉が頭につきさえすれば、まるで「良いことをやってあげている」ように聞こえるが、実は世界をアメリカの「一極支配」の下に置こうとする戦略でもある。

第六章の図表6−4に示したようにマイダン革命はNEDが起こしたカラー革命の一つだ。

プーチンのウクライナ軍事侵攻は認めるわけにはいかないが、かといってアメリカが「民主」の名のもとに他国政府を転覆させては戦争と混乱と災禍を人類に与え続けるのが良いことだとは思わない人たちが、人類の「85%」はいるのである。

だからこそ、中ロ共同声明の精神には、【「中露+グローバルサウス」を中心とする新世界秩序の構築】という背骨が込められているのだ。

それが実現可能であるか否かは第二章で考察するとして、ここで注目しなければならないのは、この背骨こそが序章で書いた習近平の思考の軸【兵不血刃】であるということだ。ここに習近平の戦略の「戦火を交えない中国古来の兵法」が静かに、しかし深くうごめいていることを見のがしてはならない、と著者は主張する。

(筆者注:なお、2025年1月のアメリカ・トランプ政権の誕生により、中国のウクナイナ「和平案」については、にわかにその影が薄くなったが、2025年4月現在、アメリカ主導の「和平の仲介」はまだはっきりとした見通しがついたわけではなく流動的である。トランプの「仲介」が頓挫すれば、再び中国の存在感が増してくることも考えられるだろう。)

岸田首相訪ウで頓挫した習近平・ゼレンスキーのオンライン会談

本来、習近平は、3月20日から22日にかけてのモスクワ訪問でプーチン大統領のメンツを立てた後にウクライナのゼレンスキー大統領とオンライン会談をする流れになっていた。

しかし3月21日、まさに中露首脳による公式会談が華々しい演出の下で開催されたその瞬間に合わせるかのように、岸田首相はウクライナを電撃訪問し、ゼレンスキー大統領に会って「日本・ウクライナ共同声明」を発表したのである。その結果、習近平・ゼレンスキーのオンライン会談は頓挫した。

共同声明の正式の名称は「日本とウクライナとの間の特別なグローバル・パートナーシップに関する共同声明」である。

その中の「地域及び国際場裏における協力」には、明らかに対中包囲網を意識した項目とともに、中国が「国益の核心中の核心」として位置づけている「台湾問題」が含まれている。その項目を図表1−1に示す。

番号は共同声明の中の項目の番号である。

「22」の「欧州・大西洋とインド太平洋の安全保障の不可分性を認識し」は明らかにNATOの東アジアへの引き込みで、目的は対中包囲網の形成だ。「自由で開かれた国際秩序を維持・強化」も、「中国は自由でなく開かれてない」とするアメリカの対中戦略に沿うものである。

「その目的に向けてゼレンスキー大統領は、防衛力の抜本的強化や外交活動の強化などを含む日本の国家安全保障戦略の策定を称賛した」という文言は、ゼレンスキーも対中包囲網に賛同したことを意味する。

「23」の「自由で開かれたインド太平洋(FOIP)の実現に向けて協力することで一致した」は、アメリカのバイデン大統領が唱える最大の対中包囲網にゼレンスキーが協力すると誓ったことを意味する。

「24」の「航行及び上空飛行の自由を維持する」は、米軍が実施している、南シナ海における中国に対する牽制である「航行の自由作戦」を指している。米軍が中国を牽制していることにゼレンスキーが賛同していることになる。

「25」は、中国にとって絶対不可侵である国益の核心中の核心「台湾問題」に関するアメリカの干渉を肯定した内容になっている。日本はアメリカに従って「台湾海峡の平和と安定」という言葉を使っているが、これは一見日米が「平和」を望んでいるように見せかけながら、実は「台湾有事」を煽っている現実の裏返しであると中国は見ている、と著者は言う。

すなわち中国にとって台湾は、1971年10月に国連で認められた「一つの中国」原則によって「台湾は中国の領土の一部分」であり、中華人民共和国憲法にも「台湾は中国の神聖なる不可分の領土の一部分」と明記してあるので、武力攻撃などする必要はない。何としても「平和裏に統一したい」だけである。中国から見れば、その権限を国連が中国に与えたようなものだと思っている。何と言ってもアメリカが率先して「中華民国」(台湾)と国交を断絶し、台湾を国家として認めなかったのだから。

ところが今となっては中国の経済力や軍事力が増強したため、半導体などの最先端製造工場がある台湾を中国が「平和裏に統一」してしまったら、アメリカが世界の「ナンバーワン」であることを維持できなくなる。だから中国が台湾を武力攻撃するしかない方向に中国を追い込んでおきながら、「武力攻撃反対!」と叫び、「台湾海峡の平和と安定を望む」と聞こえのいいことを叫ぶのだ。このような「茶番」が「国際秩序」としてまかり通っているのが、現在の「西側の価値観」であると中国は見ている。

これはアメリカのNEDが秘かに進めている「カラー革命」の一種だ。かつて日本を「アメリカ脳」にしたのと同じように、静かに精神的カラー革命を起こさせている結果だと中国は位置付けているのである(詳細は本書の第六章で)。

その「西側の茶番劇にゼレンスキーが乗ってしまった」。

このことに対する中国の怒りは、実は尋常ではない。本章の四で述べたように、中国とウクライナは非常に友好的な国同士だった。ウクライナは建国と同時に中国と国交を結んでいるが、建国以来、ただの一度も中国を非難したことがない。

だというのに、こともあろうに習近平が第三期日の政権誕生後、晴れやかに外交戦略の第一歩を歩もうとしたその日に、日本はゼレンスキーを巻き込んで、対中包囲網の完成に向けて深く食い込んできたのだ。

岸田首相のウクライナ電撃訪問は、日時を中露首脳会談にピタリと合わせただけでなく、日ウ共同声明の内容も完全にアメリカの意図を色漉く滲ませた言動以外の何ものでもない。バイデンが邪魔をしようとしていることは明らかだと解釈した中国は、本来なら、中露首脳会談に続くはずだったゼレンスキーとのオンライン会談の機運を削がれてしまったのである。

ところが第三章で詳述するように、フランスのマクロン大統領が4月6日に中国を国賓として訪問した際、「アメリカに追従すべきでない」と発言したことから、習近平としては中仏首脳会談中にマクロンが「中ウ首脳会談が早期に実現することを強く望む」と言ったことを重視したのか、ついに4月26日に習近平はゼレンスキーとの電話会談を実現したのである。フランスメディアは「マクロン大統領の発言があったからだ」と大きく報道している。

中国共産党の管轄下にある中央テレビ局CCTVの報道によれば、習近平はゼレンスキーに「対話と交渉こそが唯一の実行可能な解決方法であり、核戦争に勝者はいない」とした上で、「ロシアとの和平交渉を進めるため、中国政府の特別代表をウクライナに派遣し、関係者と綿密な意思疎通を行う」と表明した(5月12日、中国はユーラシア問題特別代表として李輝を選び、ウクライナ、ポーランド、フランス、ドイツ、ロシアを訪問しウクライナ危機の政治的解決のための交渉に当たらせると発表している)。

4月26日、習近平はまた「中国は責任感のある多数派の国として対岸の火事を眺めることも、そこに油を注ぐこともしない。ましてや、この危機から利益を得ようともしていない」と述べたと、CCTVは報道している。ここで言う「火に油を注ぐ国」とはアメリカと、アメリカの指示に従うNATO諸国を指しており、「この危機から利益を得ようとしている国」は、まさに戦争ビジネスで近来にない大儲けをしているアメリカを指しているのは言うに及ばない。

これに対しゼレンスキーはツイッターに「危機の解決のために、中国が果たす重要な役割を歓迎する」と投稿し、「両国関係を進展させる力強い推進力になるだろう」と歓迎的だ。

ゼレンスキーとしては、アメリカの支援を得たいというのが最優先事項で絶対的だろう。だからバイデンの差し金だということが明確であればあるほど、岸由首相の意向に沿った日ウ共同声明を発表した。あれだけ対中批判をしておきながら、ツイッターに習近平の提案する「和平案」を肯定するようなことを書くのは、何とも矛盾しているように見える。

しかし、プーチン同様、ゼレンスキーとて、戦争を長引かせば長引かせるほど自国民の命がその分だけ犠牲になることは分かりきっているはずだ。国力も低下していく。だから戦争を終わらせたいのは山々だろうが、ギリギリまでは「絶対に勝つ」と言い続けなければならないし、また実際に勝たずに停戦を迎えたくないという気持ちも強いだろう。

そのため西側諸国には、より高度の武器の提供を要求し、一方では習近平の「和平案」を完全否定することもしない。だからこそ日本は戦争を長引かせないために、中立的な役割を果たせるはずなのに、岸田首相は絶対にその方向には動かないのである。

NATOを東アジアに導き、戦争体制に貢献する岸田首相

岸田首相にしてみれば、2023年5月19日には広島でG7首脳会談を開催するのだから、その議長国としてG7の中でウクライナを訪問していないのは日本だけになるのを避けるためウクライナを訪問したという理屈は立つだろう。

それは分からないではないが、G7の中でアジアの国であるのは日本だけだ。この事実を逆から見れば、「NATOに加盟していないのは日本だけだ」ということになる。今ウクライナ戦争で「武器支援」という形でロシアと戦っているのは、アメリカをトップとしたNATO諸国である。ウクライナを戦場とした米露の代理戦争でしかなく、日本はそれに加担する必要はない。G7の中で唯一、孤高として中立を保っていてもいい立場にある。

つまり中国のように、いや、中国よりも良いポジショニングでウクライナ戦争停戦に向けての仲介役をやれる、滅多にないチャンスが与えられているのである。

その折角のチャンスを活かさず、まるで習近平のメンツをつぶすかのようにアメリカの指示に盲従して、ウクライナ訪問をし、そのうえ「NATOを東アジアに持ってくる」という役割を果たし、それを「誇らしい」とさえ思っているのである。

大東亜戦争に突入していった時の、あの日本の驕りを彷彿とさせる。

事実、2023年5月9日(アメリカ時間)、アメリカの『タイム』誌が岸田首相の顔写真を表紙に載せ、「日本の選択−岸田首相は数十年間の平和主義を捨て、日本を真の軍事力を持った国にすることを望んでいる」というタイトルで特集を組んだ。中にあるインタビュー記事のタイトルにも「岸田首相はかつて平和主義だった日本を軍事大国に転換しようとしている」と書いてある。

『タイム』誌には岸田首相が安全保障政策を大きく転換したことに着目して、「東アジアの外交関係の変革に着手するとともに、防衛費を大幅に増額した」と指摘し、中国を牽制したいアメリカに後押しされたものと高く評価している。

まさに第二次世界大戦に突入する前の「大日本帝国」の軍部の顔、そのままではないか。

世界から見れば、日本はこのようにしか見られていないということになる。非米陣営である人類の「85%」だけでなく、肝心のアメリカからさえ、日本は「ついに平和主義を捨てて、軍国主義に進もうとしている」とみなされているということだ。ウクライナ戦争を支援するというのはそういうことであり、その先にあるのは「台湾有事」でしかない。

これらがすべて実はCIAによって仕組まれた動きで、日本に「台湾有事」に向けて「突撃せよ!」という進軍ラッパをCIAが鳴らしていることに日本は気づいていないだろう。

それを疑う方は、先に本書の第六章にお目通しいただきたい。

アメリカに追随するこの一連の動きは、図表6−8の最終行に「台湾有事」が加わり、「対象国・地域」として「日本」と「台湾」が書かれるという結果を招くだけだ。命を落とすのは台湾人や日本人で、しかも犠牲者の数も尋常ではないだろう、と著者は言う。

|