第5章 台湾問題の真相と台湾民意

「一つの中国」原則はアメリカが進め、経済大国中国は日本が創った

アメリカが最近になって盛んに「中国が台湾を武力攻撃する」と想定して、「力による一方的な現状変更を許さない」と叫び始め、日本や一部の欧州諸国も、アメリカという指揮者に合わせるかのごとく、一斉に「力による一方的現状変更は許さない!」と大合唱をするようになった。

しかし、そもそも「一つの中国」を積極的に認め、「中華民国」台湾と率先して国交を断絶したのはアメリカだ。

1971年7月9日、当時のアメリカのリチャード・ニクソン大統領(共和党)は、国家安全保障担当大統領補佐官(のちに国務長官)を務めていたヘンリー・キッシンジャーを、誰にも見つからないような形で極秘裏に訪中させた(忍者外交)。キッシンジャーは当時の中国の国務院総理であった周恩来と会談し、米中国交樹立の用意があることを告げた。

その際、中国側としては「一つの中国」原則を断固として要求した。

すなわち、「中国」という国家には「中華人民共和国(=共産中国)」しか存在せず、「中国という国家を代表するのは中華人民共和国のみである」という大原則で、もし「中華人民共和国」と国交を樹立したければ、その絶対的な前提条件として、「中華民国」台湾とは国交を断絶しなければならないことが強く要求された。

これらを水面下で了承した上で、1971年7月15日にニクソンは「1972年2月に中国を訪問する」と発表し世界を驚かせた。

だからこそ1971年10月25日、第26回国連総会で中華人民共和国(中国)が「中国を代表する唯一の合法的な国家」として国連に加盟することができたのである(第2758号決議)。同時に「中華民国」台湾は国連脱退へと追い込まれたのだった。

こうして約束通り1972年2月21日にニクソンは中国を国賓として訪問し、毛沢東と会見したあと、「米中関係の正常化に向けて努力する」という上海コミュニケを発表したのである。あわてたのは日本だ。

田中角栄内閣になると、電光石火の勢いで訪中を決定し、「一つの中国」を喜んで認め、1972年9月29日に日中国交正常化共同声明を発表した。もちろん同時に「中華民国」台湾と国交を断絶して、日華平和条約を破棄したのである。

アメリカが実際に米中国交を正常化したのは1979年1月1日で、もちろんアメリカも同時に「中華民国」台湾との国交を断絶している。

ただ、アメリカの場合は1979年4月10日に国内法として「台湾関係法」を制定したのが特徴として挙げられる。そのため、1980年に米華(台)相互防衛条約を破棄したものの、台湾の防衛に必要な武器を有償で提供し続けている。

その上でアメリカ政府と議会は、中国の「台湾は中国の一部であり台湾問題は内政問題だ」という主張に対し、「台湾問題は平和的に解決しなければならない」と警告する立場を取った。それにしても問題は、そもそもニクソンがキッシンジャーに忍者外交を命じたのは、背景に泥沼化したベトナム戦争から抜け出したいという願望もあっただろうが、それを含めて、最大の目的は「次期大統領選に勝つため」だったことだ。だからこそ政敵の民主党に絶対に知られないようにニクソンの他の側近にさえ知らせないという「極秘ぶり」だったのである。

その証拠にニクソンが訪中した4カ月後の1972年6月17日に、アメリカの首都ワシントンのウォーターゲート・ビルにある民主党全国委員会本部に盗聴装置が仕掛けられようとした。このことに端を発し、ニクソンの大統領辞任にまで発展した「ウォーターゲート事件」が起きている。

最近のアメリカ政府による「中国が力による一方的な現状変更をしようとしている」という対中非難も、実は2024年の米大統領選と深く関係している。

中国が経済的にも軍事的にもアメリカを凌駕するようなことがあったら、アメリカ国民は許せない。したがって大統領になろうと思う者は、どれくらい自分が対中的に強硬であるかを選挙民に見せなければならない。次期大統領に当選するために、対中強硬競争を展開しているのだ。

アメリカ脳化してしまった日本人にはそれが見えないだろうが、たかだか一国の大統領が再選するために世界を巻き込んで無責任に世界秩序を身勝手に変えているのがアメリカだ。大統領再選のための駒として日本が巻き込まれ日本人の命を奪われるかもしれない方向に動いていることを日本は見ようとしない。これに関しては次章および終章で詳述する。

ではなぜ中国経済がここまで成長し、それに伴って軍事力がここまで巨大化したかと言えば、その最大の犯人は日本なのである、と著者は言う。

1989年6月4日に天安門事件が起き、民主を叫ぶ若者に発砲せよと、鄧小平は命じた。

それにより中国人民解放軍が天安門広場に戦車で乗り込み多数の犠牲者を出した。その生々しい残酷な映像が世界に流れると、アメリカをはじめとした西側先進諸国(G7)が対中経済封鎖に踏み切った。

ところがなんと、日本の内閣は「中国を孤立させてはならない」として、この経済制裁を解除してしまったのだ。おまけに1992年10月には天皇陛下訪中という前代未聞のことまで実現させて中国を崇めた!

その背景には、鄧小平を改革開放の父として神格化してしまった日本の愚かさがある。鄧小平神格化が、どれほど罪深いことだったかは、『習近平父を破滅させた鄧小平への復讐』で著者はくり返し強調している。もう一つには終章で述べているように、日本人の精神構造の中に、日本敗戦後GHQによって植え付けられた贖罪意識が深く沁み込でいるからだ、とも言う。

あの時ベルリンの壁が崩壊し、共産主義陣営の最大の星として輝いていた、あのソ連(ソビエト連邦)さえ消え去ってしまったのだ。中国共産党による一党支配体制を終わらせ、中国を民主主義国家に持っていくことができた唯一にして最大のチャンスだった。それを日本は自らの手でもぎ取ってしまったのである。

日本は共産中国にとっては「救世主」のような存在だった。

その救世主・日本が差し伸べた温かい手で、中国にどれほどの奇跡的な成長を遂げさせたか、それを視覚的にご覧に入れよう。

下記の図表5-1をご覧いただきたい。

まるで物理学で言う「特異点」のように、1992年辺りに新規企業数のピークがある。アメリカをはじめとした西側諸国も、日本が封鎖解除して中国の市場から利益を得ようとするのなら、わが国も中国に投資して利益を得なければ損だとばかりに、つぎつぎに中国の市場めがけて殺到したのだ。そして中国経済は一気に成長した。

中国の対外経済貿易部の統計によると、2001年の日本の対中投資実績は43.5億ドルで、1992年の7.1億ドルの6.1倍に達し、年平均成長率は22.3%であったという。同時期の対中外国投資の年平均成長率よりも4.8%も高い。段階的に見ると、1992年から1996年までの日本の対中投資の年平均成長率は50.9%に達し、これはすべての対外投資よりも11.4%も高かった。

1997年から2001年までの日本の投資率は急激に落ち、他のすべての外資よりも0.28%も低くなったとある。バブル崩壊もあるが、その最大の原因は、アメリカによって日本の半導体が沈没してしまったからだ。

1997年はアジア通貨危機があったので、全体的に対中投資は落ちているが、日本の経済は低迷期に入り、2010年にはついにGDPにおいて中国に抜かれてしまった。

図表5-1の2004年に緩やかな山があるが、これは2002年12月に中国がWTO(世界貿易機関)に加盟したためだろう。2018年にも、それなりに鋭いピークがあるのは、2017年4月1日に習近平が7つの自由貿易試験区を作ったことが原因の一つとして考えられる。

中国で、特定の区切られた区域に「試験区」を作り、そこで成功したら全国に広げていくという発想は、習近平の父・習仲勲が考え出したアイディアだ。毛沢東が延安にたどり着く1935年以前、習仲勲は西北革命根拠地で「ソビエト特区」を建設していた。その「特区構想」を深圳に活用して、「深圳経済特区」を構築したのだ。この「経済特区」構想はいま中国の至るところで活用されているが、中国の真相を知らない中国研究者やメディアは、これを「鄧小平のアイディア」と勘違いしている。いまだに鄧小平神格化の視点から目覚めていない。そういう人たちには是非とも『習近平 父を破滅させた鄧小平への復讐』に目通しいただいて中国の真相を直視し、そこから習近平の戦略を読み解く目を養ってほしいと願っている、と著者は述べている。

このような紆余曲折を経て、対中投資を続ける国はあとを絶たないが、「中国外資統計公報2022」に載っている最近のデータを見てみると、2021年投資金額ベースで上位六位は以下のようになっている。

一位:香港 1317.6億ドル/二位:シンガポール 103.3億ドル/三位:イギリス領バージン諸島 52.8億ドル/四位:韓国 40.4億ドル/五位:日本 39.1億ドル/六位:米国 24.7億ドル

日本はそれでも五位に留まっているのだから、どんなにアメリカに追随して対中包囲網を形成しようとしても、これではチグハグで実態を伴っていない。

以上考察したように、「一つの中国」原則という国際秩序を創らせたのはアメリカで、経済強国・軍事大国の中国を創り出したのは日本なのである。

そうしておきながら、今になって中国の経済・軍事の強さを脅威と感じて、自ら「台湾有事」を招いて中国の力を削ごうとしているのがアメリカであり、それに追随するのが日本だ。

台湾有事によって命を失うのは台湾人だけでなく日本人であることも考えずに、ひたすらアメリカの「台湾有事」に「唱和」している。もし中国を弱体化させるために「一つの中国」原則を崩したいのなら、1971年に自ら積極的にそれを成立させた国連で勝負すべきで、「アメリカが大好きな戦争」を招く方向の「小狡い」動きに乗り、日本を戦争に導くべきではない、と著者は言う。

中国は台湾平和統一しか目指していない

一方、肝心の中国は「和統」という言葉があるくらい、台湾に関して「平和統一」しか考えていない。特に習近平政権になってからは【兵不血刃】を軸とした戦略に基づいて、何としても平和裏に台湾を統一したいと思っている。しかし中国の経済規模が大きくなり、それにつれて軍事力も強大化してくるにつれて、アメリカの対中強硬策が強まり、台湾に対する武器売却や民主化運動への支援が高まってきている。

それはつまり中国が台湾を「平和統一するのを、何としても阻止しようとする動き」として表れていることにつながる。

中国から見れば、アメリカは中国による台湾平和統一を阻止するだけでなく、むしろ積極的に中国が武力攻撃するしかない方向に追い込まれている心境だろう。武力攻撃へと持っていくことによって中国を潰そうと目論んでいるとしか解釈できないと、中国は怒りに燃えているのである。

怒りに燃えて武力攻撃してくれれば、アメリカは「しめた!」と大喜びするだろうが、中国はその手に乗らないようにするために【兵不血刃】に徹すべく、ギリギリのところに立たされているのが現状だと言っていいだろう。

なぜなら中国にとって武力統一はいかなるメリットもないからだ。

その理由について著者は以下のような三点をあげている。

第一の理由。

もし武力攻撃などによって統一したら、統一後の「台湾地区」に強烈な反共反中分子を生み、その人たちには軍事力もあるので、いつなんどきクーデターなどを起こして、中国共産党による一党支配体制を崩壊させないとも限らない。

ロシアのウクライナ侵略と違い、台湾は何と言っても国連が「一つの中国」原則を承認したために、中華人民共和国憲法の前文には次の二つの文章がある。

- 台湾は中華人民共和国の神聖な領土の一部だ。

- 祖国統一という大業を成し遂げることは、台湾同胞を含む中国人民全体の神聖な職責である。

このように中国は「台湾問題の解決は中国自身の問題であり、いかなる外国にも干渉する権利はない」と位置付けている。したがってアメリカによる干渉さえなければ、武力攻撃する必要は皆無なのだ。

それならなぜ2005年に、「もし台湾が国家として独立を宣言しようとすればそれを国家分裂罪とみなして台湾を武力攻撃する」という「反国家分裂法」を制定したのか。これは、アメリカが「台湾関係法」に基づき1985年から台湾の民主化を支援し、李登輝政権を誕生させ、それがさらにエスカレートして陳水扁政権が台湾独立を主張し始めたからだ。

さらに、第六章で詳述するが、2003年には全米民主主義基金(NED)のカウンターパートである台湾民主基金会が台湾で設立されていたので、NEDが台湾の独立を煽ろうと、少なくとも2003年以前から台湾入りして台湾で活躍していたことが分かる。だから、「反国家分裂法」を制定したのである。

台湾が国家として独立を主張する方向に動かなければ「反国家分裂法」を発動することもないし、武力攻撃をすることもない。

そして、第二の理由は単純だ。

現在の中国の軍事力ではアメリカ軍に勝てないからだ。

これはもう文句なしの束縛条件で、負け戦に挑むような中国ではない。敗戦などしたら、中国共産党による一党支配体制は瞬時にして崩壊するだろうし、敗戦すまいとして核を使うことも辞さないだろう。これは中華民族の繁栄を瓦解し、人類の滅亡をも意味する。

最後に、三番目の理由は半導体である。

台湾には中国が喉から手が出るほど欲しい半導体産業があるので、それをそのままいただきたいと思っているため、武力攻撃などするつもりはない。特に台湾には半導体受託生産の世界的大手、台湾積体電路製造(TSMC)があり、万一にも中国が台湾を武力攻撃した際に半導体産業が破壊されたら、統一後に中国が非常に大きな損をする。そのため『習近平三期日の狙いと新チャイナ・セブン』の【第七草 習近平外交とロシア・リスク】に書いたように、2022年11月18日、APECに台湾代表として参加していたTSMCの創設者・張忠謀(モリス・チャン)のもとに、習近平はわざわざ自ら足を運んで会いに行った。二人は互いを褒め合い友好的に会話したが、インドネシアで開催されたG20と、タイで開催されたAPECすべてを通して習近平が自ら会いに行ったのは、TSMCのモリス・チャン一人である。それくらい習近平はTSMCを重要視している。

したがって台湾が独立を叫ばない限り、武力攻撃は絶対にしないのである。

それならなぜ、あのように激しい軍事演習を台湾周辺でやるかと言ったら、それは後述するように、アメリカの政府高官などが台湾を訪問して、台湾の民主化と「独立」を結果的に促す行為をくり返すからである、と著者は言う。

親中の国民党政権である馬英九政権(2008年5月~2016年5月)の時には、中国は台湾周辺での軍事演習や威嚇的軍事行動は一度も行なっていない。それどころか2015年11月には、習近平と馬英九はシンガポールで会談したくらいだ。これは毛沢東と蒋介石が1945年10月に重慶で会って以来の70年ぶりの国共党首による会談であった。

習近平が馬英九と友好的にしていられるのは、馬英九が「九二コンセンサス」(1992年に約束された「一つの中国」共通認識)を遵守し礼賛しているからだ。「九ニコンセンサス」においては「一つの中国」さえ守ればいい。中台各自が、頭の中で「一つの中国」を「中華人民共和国」と解釈しようが「中華民国」と解釈しようが、それは自由という、何とも東洋的妥協案である。要するに「独立」を叫ばなければ、当面はそれでいいのだ、と著者は述べている。

台湾領有権の変遷に関する中国の言い分

では、中国は台湾の領有権の変遷をどのように位置づけているのかを、2022年8月10日に中国政府が発布した「台湾問題と新時代の中国統一事業」という「台湾白書」から見てみよう。そこには「台湾は古代から中国に属しており」という書き出しがあり、西暦230年、三国時代に著された『臨海水土志』という本に最も古い記録があると書いてある。続いて隋王朝(581~618年)政府は、当時「流求」と呼ばれていた台湾に3回、軍隊を派遣したという。

宋・元時代以降、中国の歴代中央政府は澎湖と台湾の統治を開始し行政管轄を実施した。1624年にオランダの入植者が台湾南部を占領したものの、1662年には民族の英雄・鄭成功がオランダの入植者を追放し、台湾を奪還することに成功した。清朝政府は徐々に台湾に行政機構を拡大し、1684年に福建省の管轄下における台湾府を設立した。1885年に台湾を行省(地方統治機関である行中書省)に改称し、当時20番目の行省とした。

1894年7月、日本が日清戦争を発動し、翌年4月、敗北した清政府に台湾と澎湖諸島を割譲させた。1945年9月、日本が降伏条項に調印。

「台湾白書」には、同年10月25日、「中国政府は台湾に対する主権の行使を復活すると発表し、かつ台北で中国戦区台湾省の降伏式典を挙行した。このように、国際的な法的効力を持つ一連の文書を通して、中国は法律的にも事実上台湾を取り戻した」とある。ここにある「中国政府」とは「中華民国」政府のことであって、決して現在の中国共産党が統治する大陸の「中国(中華人民共和国)」(=共産中国)のことではないが、1971年10月25日の第26回国連総会は第2758号を決議し、「中国」を代表する国は「中華人民共和国」でしかないと国連が認めたのだから、領有権は現在の共産中国に渡ったと中国は位置付けている。

本来、1949年10月1日に中華人民共和国が誕生した時に、一気に台湾まで解放したかったのだろうが、共産党軍には空海軍力がなかったので、台湾に逃亡した蒋介石が率いる国民党軍の残党を消滅させることはできなかった。そこで旧ソ連のスターリンに頼んで空海軍の力を貸してほしいと頼んだところ、スターリンが快諾したので、台湾だけを未解放のまま中華人民共和国の誕生を宣言してしまったのである。

ところが1950年に入ると、北朝鮮の金日成主席がモスクワに飛び、「今ならアメリカがアチソン・ライン以西には手出しをしないと言っているので、今の内に南朝鮮を統一したい」と申し出、スターリンは朝鮮半島を先に解決することに賛同した。なぜなら台湾はソ連と遠く、朝鮮半島はソ連に近くてウラジオストックなどもあるので、不凍港を求めるためにソ連に有利とスターリンが判断したからだ。

第二次世界大戦中、アメリカ(ルーズベルト大統領)は国民党軍を応援していたが、1950年1月5日になるとアメリカ(トルーマン大統領)は「中国人民解放軍(共産党軍)が国民党軍を追撃しても台湾に介入しない」とする声明を発表して、台湾に逃げた蒋介石・国民党軍を見捨てていた。同年1月12日、アメリカのアチソン国務長官が、「アメリカが責任を持つ防衛ラインは、フィリピン-沖縄-日本-アリューシャン列島までだ。それ以外の地域は責任を持たない」と発言したのが「アチソン・ライン」である。台湾、インドシナなどとともに朝鮮半島に関しても言及がなかった。

スターリンは毛沢東には台湾解放に手を貸すと約束しながら、金日成には朝鮮半島統一を優先すると約束したのである。おまけにこの時のスターリンが狡いのは、「ソ連が前面に出ると第三次世界大戦になるので、開戦前に毛沢東に連絡を取って、いざとなったら中国が北朝鮮を支援するという言質を先にとっておけ」と金日成に指示したことである。

かくして1950年6月25日に朝鮮戦争が起き、中国は同年10月19日に朝鮮戦争に参加せざるを得なくなり、台湾解放の機会を失ってしまった。それだけでなく、朝鮮戦争が始まると、トルーマン政権は台湾の中華民国政府への経済的および軍事的援助を再開し、共産中国による台湾への進撃を阻止するために米国第7艦隊を台湾海峡に派遣した。このような共産中国への軍事的圧力をかけたため、台湾解放は実行されないままこんにちに至っている。

この朝鮮戦争で毛沢東は自分の息子・毛岸英を北朝鮮の戦場で失っている。息子の死を受けて、毛沢東は「一〇〇年待ってもかまわない!絶対に台湾を解放する!」と言った。

しかし中国としては戦火を交えずに国連で「一つの中国」が承認されたので、いつかタイミングを待って「未解放の台湾地区」を「平和裏に」統一したいと思っているのである。

かつて日本が敗戦した時に日本は連合国軍総司令部(GHQ)の占領下に置かれた。1952年4月28日にサンフランシスコ講和条約が発効してアメリカによる占領が終わり日本は独立を果たしたが、沖縄だけはアメリカの施政権下に置かれたままになり、「日本本土」と切り離された。沖縄が日本国復帰を果たしたのは1972年5月のことだった。

ヨーロッパでも第二次世界大戦により東ドイツと西ドイツに分かれ、ベルリンの壁崩壊によって、ようやく東西ドイツが統一され、現在の「ドイツ」になっている。

これらは許されるのに、なぜ「中華民族」だけは一つになってはならないのか?

なぜ共産中国が国連で認められた「一つの中国」原則に従って「台湾(地区)」を「中国」として統一してはならないのか?

そこにあるのは、アメリカのエゴ以外の何ものでもない。アメリカとしては防衛(防共)ラインを確保しておきたいので、いわゆる第一列島線を守るには何としても台湾という拠点が欲しいのである。

そうであるならば、「中華民国」と国交断絶しなければ良かったではないか。

自分の大統領再選のために中国(中華人民共和国)に近づき、国連で中華民国を追い出しながら、今度は中国が強くなったので、対中強硬策をアピールしないと次の米大統領選で勝てないとばかりに姑息な手段を取り、戦争を巻き起こそうとしている。日本としてははなはだ迷惑な話だ。国連で決議したものは、国連で覆して新たに決議しなければならないはずだ、と著者は言う。

米台高官の人的交流と台湾関連の法制定

1985年からアメリカの支援を受けてきた李登輝政権以降、アメリカは台湾の民主化に勤しんできたが、2016年5月に総統に就任した蔡英文は、「九二コンセンサス」を認めず、アメリカ政府高官の台湾訪問や台湾政府高官のアメリカ訪問、互いの電話会談を許し、アメリカでは台湾に関する新しい法案制定などが続々と出現して、そのたびに中国は軍事演習や軍事的威嚇行動をするようになった。

中でも2022年8月に当時のペロシ下院議長が台湾を訪問した時は台湾島を包囲する形で、これまでで最も激しい形で軍事演習を行った。

アメリカは早速「ほら見ろ!中国はやっぱり台湾を軍事攻撃してくる」と喧伝し、日本は「台湾有事が本物になった」として防衛予算を増やす決定などをしている。

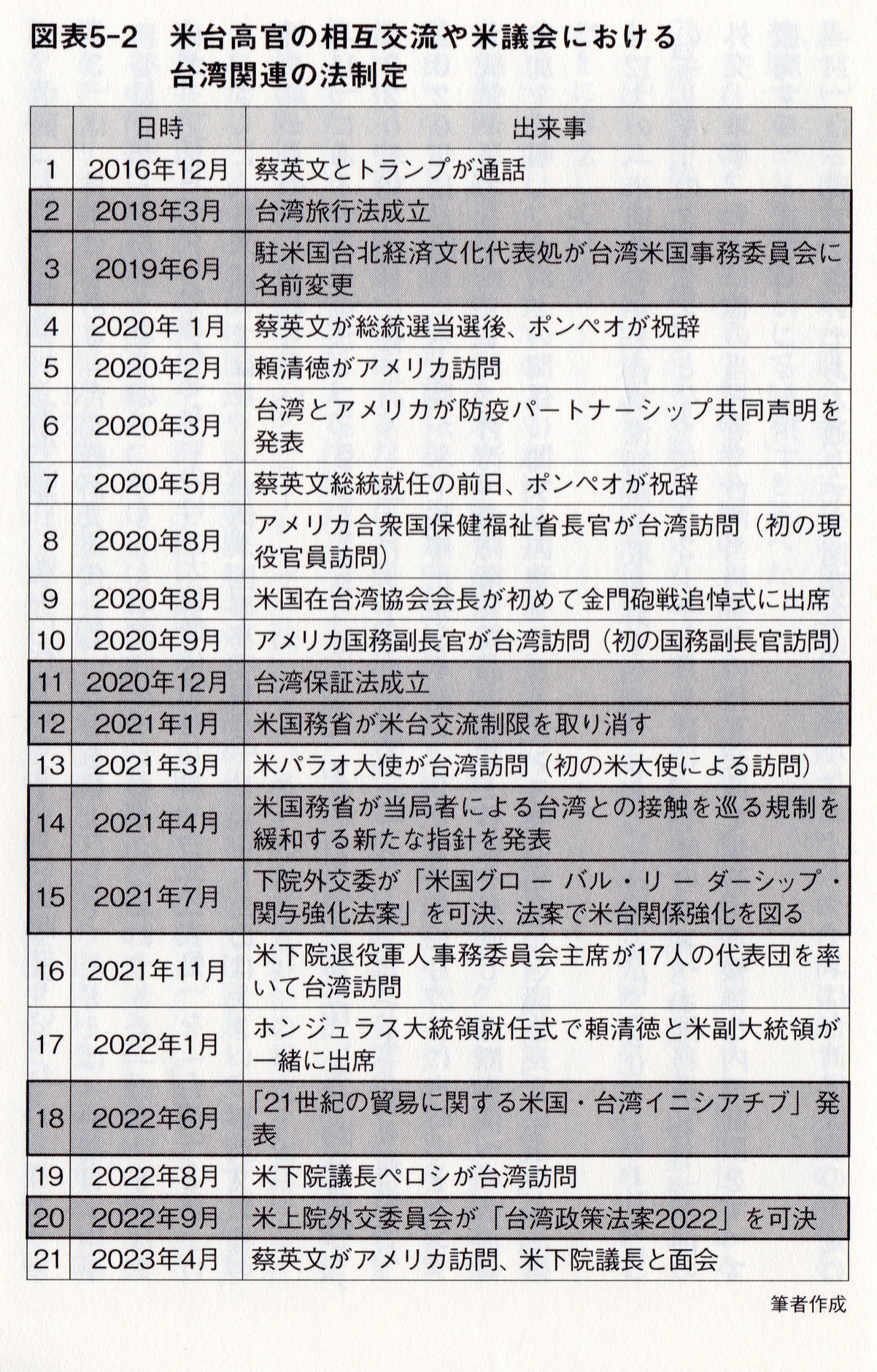

ではどれくらいの頻度で米台高官の相互交流や米議会における台湾関連の法制定が行なわれたのかをみてみよう。

アメリカにおける法制定や議会での決議などに関してであるが、まず台湾旅行法は、2018年1月9日に米下院を通過し、2月28日に米上院で可決され、3月16日にトランプ(元)大統領が署名して成立したものである(図表5-2 参照)。アメリカと台湾の高級官僚の相互訪問を促進する法律だ。これによりアメリカは政府高官をつぎつぎと台湾に派遣し、中国(大陸)を刺激し、軍事演習を盛んに行なわせるように仕向けていった。

また、2019年6月には、大使館に相当した「台北代表処」を「台湾米国事務委員会」に変更している。これは蔡英文政権の外交部からの申し入れらしい。

さらに2020年12月27日に当時のトランプ大統領が署名して成立した「台湾保証法」は、台湾への防衛装備品の売却と移転を奨励し、国際機関への台湾の参加を提唱し、台湾との関係に関する国務省のガイダンス等の見直しを国務長官に求める法律だ。

そして、トランプ政権交代(2021年1月20日)のギリギリのタイミングとなった2021年1月9日に、当時のポンペオ国務長官が「米国の外交、軍事、および他の当局者や台湾当局者との相互交流を規制する複雑な内部制限をすべて撤廃する」と宣言したことを指す。

これらはすべて1971年の米中間の上海コミュニケや1979年のアメリカ国内法である「台湾関係法」の領域をさえ逸脱しているが、アメリカは国連で決議されたことは無視して、もっぱらアメリカの国内法あるいは国内規定で台湾を支援し、中国(大陸)を追い詰めていくことに専念している。

その後、バイデン政権に代わってからも、2022年6月1日には、商務部を中心として「21世紀の貿易に関する米国・台湾イニシアチブ」を発表したが、これは米台が共同して中国の国有企業が非市場的な独占状態を生み、国際貿易を歪めている状況に対処しようという呼びかけと受け止めることができる。

そして、2022年9月14日、米下院外交委員会はアメリカの対台湾政策を強化する法案「台湾政策法案2022」を賛成多数で可決した。「台湾の安全保障を促進する米国の取り組みを拡大するほか、地域の安定を確保し、中国の台湾に対するさらなる攻撃を抑止するためのもの」としているが、こういった一連の行動こそが、中国の武力攻撃を促すことにつながるのだというのをアメリカは十分に知っているはずだ。何としても、中国に台湾を武力攻撃させたいアメリカの思惑が滲み出ている。

中国が武力攻撃するしかない状況をアメリカが必死になって創り上げ、そうしておきながら「武力攻撃は許さない」と、まるで「平和」の側に立っているようなスローガンを叫び続ける。

まさか、日本はそれを見抜けないわけではあるまいと思うが……。

尖閣・南シナ海の領有権を定めた中国「領海法」を許した日米の罪

アメリカが中国に関して「力による一方的な現状変更は許さない」と言っている対象には、台湾だけでなく南シナ海問題もある。

日本には日本の領土である尖閣諸島問題があり、他方尖閣諸島を含めた領土領海に関しては中国が定めた「領海法」があるので、「領海法」とそれに対する日米の反応に関して詳細に見てみたい。

1992年2月25日、中国が全人代常務委員会会議は「中華人民共和国領海及び接続水域法」(以下、「領海法」)を採決し制定した。第二条には、以下のような文言がある。

第二条 中華人民共和国の領海は、中華人民共和国の陸地領土と内海に隣接する一帯の海域とする。中華人民共和国の陸地領土は、中華人民共和国の大陸とその沿海島嶼、台湾および釣魚島を含む付属の各島、澎湖諸島、東沙群島、西沙群島、中沙群島、南沙群島、および中華人民共和国に属する他のすべての島々を含むものとする。

中華人民共和国の領海基線から陸側の水域は中華人民共和国の内水である。

ここで言う「釣魚島」とは「尖閣諸島」のことで、れっきとした日本の領土である尖閣諸島に関して、中国が「それは中国の領土である」という領海法を制定したというのに、日本はいかなる抗議もしていない。

当時、中国総局におられた現場の記者が、北京にある日本大使館や日本の外務省に電話をして、「大変なことになっているので、日本は抗議すべきではないか」と迫ったところ、冷ややかに「いやー、中国も法整備でもしてるんじゃないですか……」という回答が戻ってきたのみであったという。

自国の領土が、他国の領土として法制定されているというのに、それに抗議をしない国というのがあり得るだろうか?

あってはならないことだ、と著者は言う。

アメリカが台湾関係法を国内法として制定して、中国は相当に抗議しているが、結局アメリカは国内法である台湾関係法があることを理由に、台湾に武器を売り続け、口出ししているではないか。

中国の国内法なので日本は抗議しなかったとは言わせない。

図表5-1にあるように、日本は天安門事件に対する対中経済制裁を解除することに必死で、日本のその甘さを見て取った江沢民は、1992年4月に来日して病院にいる田中角栄に会い、「天皇陛下訪中を実現すれば、二度と再び日中戦争時の日本の侵略行為に対する批判はしない」と約束して、1992年10月の天皇陛下訪中を実現させてしまった。おまけに天皇陛下の訪中が終わると、掌を返したように、1994年から江沢民は愛国主義教育を開始し、激しい反日教育を断行し始めた。

日本は見くびられ、甘く見られているのだ、と著者は言う。

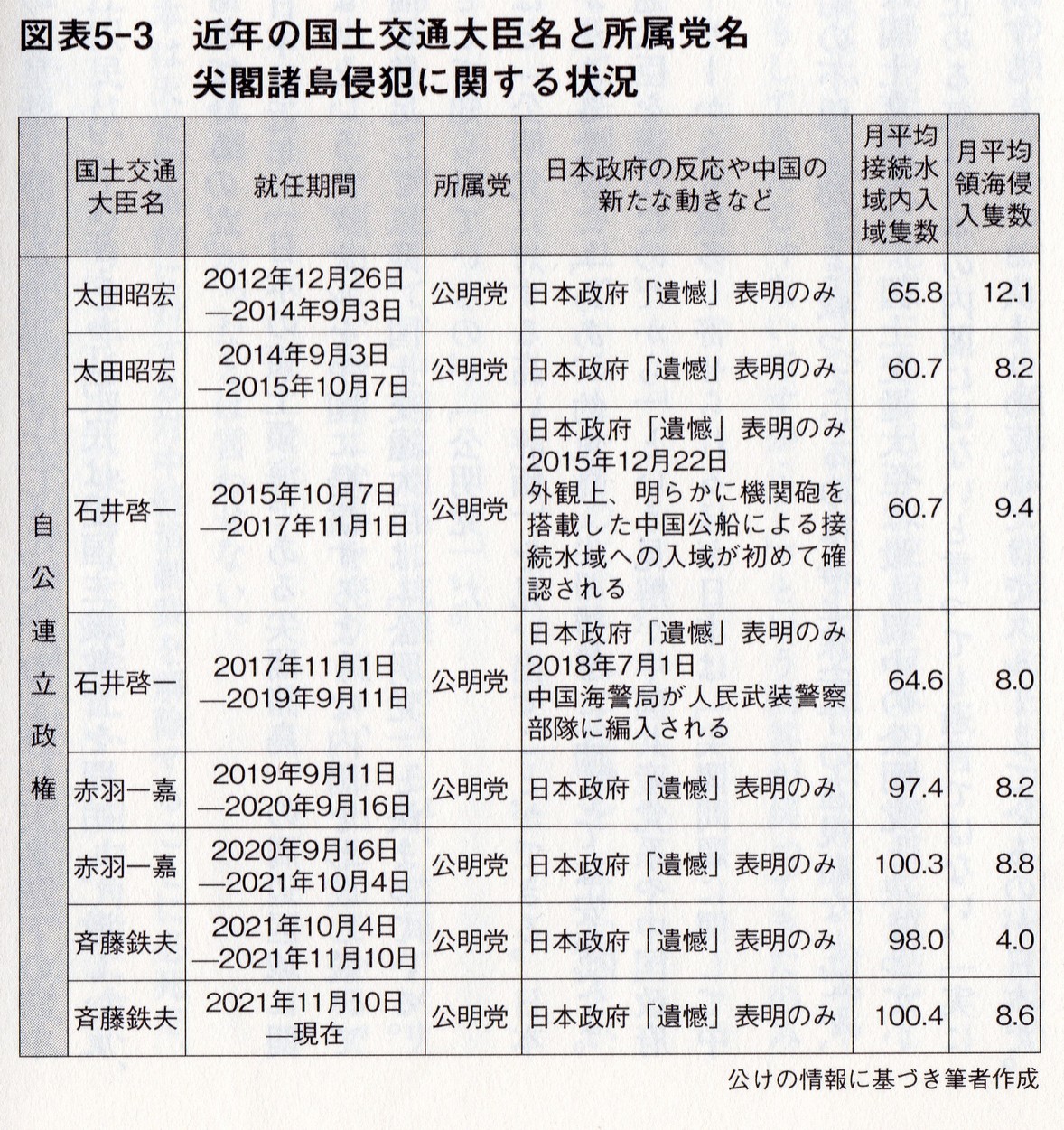

そればかりではない。実は日本は近年、「日本の領土領海である尖閣諸島」の周辺区域に関して「侵入しても構いませんよ」というシグナルを中国に発信するような内閣を形成し続けている。たとえば第二次安倍内閣が発足して以降、国土交通大臣は「公明党」と決まっている(図表5-3参照)。

中国で「最も親中の政党」として知られているのが「公明党」だ。

中国のネットにはあふれるほど「公明党に対する高い評価」を見い出すことができる。日本で新しい内閣が発足して組閣が決まるたびに「ああ、釣魚島(尖閣諸島)に関しては安泰だよ。今回もまた公明党から国土交通大臣を選んだのだから」という見解が中国共産党系や中国政府だけでなく、一般のネットユーザーからも数多く寄せられるほど日本は「尖閣問題に関して中国に媚びている」のである。

尖閣諸島周辺における中国船の不穏な動きと戦っているのは海上保安庁の巡視船などだが、その海上保安庁を管轄するのは国土交通省で、国土交通大臣は最も親中の公明党と決まっているのだから、中国船の侵入を止める気は日本の内閣にはないと言っても過言ではない。「実に遺憾である」と官房長官が表明するという、お決まりの反応だけでスルーしているのが日本だ。

こうして中国は中国領海法に基づいて、尖閣諸島領海に侵入するし、南シナ海の九段線と呼ばれる島嶼である「東沙群島、西沙群島、中沙群島、南沙群島」などを、中国の領土として、中国が使いたい放題で使っているだけになってしまったのだ。

「力による一方的な現状変更」などと、今さら言ったところで、1992年の中国の「領海法」制定に関して如何なる抗議もしなかった日本にもアメリカにも、その資格はない。

実はアメリカもまた中国の「領海法」制定に関して、特段の抗議をしていない。

その理由を、天安門事件が起きた時のジョージ・H・W・ブッシュ大統領(在任1989年1月20日~1993年1月20日。パパ・ブッシュ。以下ブッシュ)に焦点を当てて考察したい。

ブッシュは1970年代を通して、ニクソン大統領やフォード大統領の下で国連大使や中華人民共和国への特命全権公使(米中連絡事務所所長)などの要職を歴任した。米中連絡事務所所長となった際は訪中した当時の大統領フォードに同行して毛沢東とも2度も会見した経験を持つ。結果的に大の「親中」へと変貌し、のちにビジネス界とも深いつながりを持つようになった。特に江沢民政権になってからは1980年代末からアメリカに留学していた江沢民の息子・江綿恒との関係を深め、2000年代に入ると息子のニール・ブッシュなどブッシュの親族が江綿恒関係の企業とも連携し、江綿恒から数百万ドルの報酬を受け取ったりしている。

著者もたまたま江綿恒が共同経営しようとしていた台湾系のグレースという名の半導体企業を、日本の複数の半導体ベンチャー企業に頼まれて何度か視察に行ったことがあり、宴会で接待されることも多く、お酒が入れば、幹部や周辺の関係者と何かと「ここだけの話ですが……」というエピソードに花が咲くが、そのような席で得た「極秘」情報はあまり公開しないとしても、ともかくブッシュと鄧小平や江沢民が深い関係であったことは確かだ、と述べている。

こんなブッシュだったので、天安門事件では対中制裁に秘かに匙加減を加え、日本と協力して、対中制裁の宣言から「過度に中国を非難する文言」を削ったりしている。また対中円借款を再開して対中経済制裁を解除しようとした当時の日本の海部俊樹首相に同調したりもしている。

中国が「領海法」を制定した時、アメリカの大統領はこのブッシュだったために、アメリカもまた「領海法」に片目をつぶり、抗議していない。

だというのに、突然のように南シナ海や台湾問題に関して「中国が力による一方的な現状変更をしようとしているのは絶対に許せない!」などと今さら叫んでいるが、文句があるなら1992年の「領海法」に戻れと言いたい。

特に2023年4月に長野県軽井沢町で開催されたG7サミット外相会談で林外相が偉そうな顔をして「力による一方的な現状変更を許さないことで一致しました!」と声高に宣言するのを聞いていると、あの親中の素顔はどこに置いてきたのかという思いが湧いてくる。アメリカ追従というのは恐ろしいものだと痛感するばかりだ、と著者は述べている。

なお、尖閣諸島に関しては、日本の領土であることにいかなる議論の余地もないが、その他の九段線の島嶼(南シナ海島嶼)に関しては、中国では以下のように主張している。

- 1914年の時点で、個人が描いたものだが、中国の領土の地図に現在の「九段線」に相当した南海の島嶼は存在していた。

- 1935年3月22日、中華民国政府の水陸地図審査委会第29回会議は、行政区城辺境の地図は東沙、西沙、南沙および南沙群島を明確に示す必要があると決定した。

- 1935年4月、同委員会が発行した「水陸地図審査委会刊」第一期には「中国南海各島嶼図」を掲載し、南海島嶼の位置を明示した。1935年4月にフランスが南海の一部の島を占領したので、これを以て中華民国政府のフランスに対する抗議とした。

- 1939年頃、日本軍が奪い、さらに1946年にフランスがベトナムを占領する時に一部の島を再び占領した。

- 1946年頃から中華民国政府がフランスと交渉し、1947年2月28日に、西沙、中沙、南沙諸島を中華民国政府が接収し、4月14日に会議を開いて、南海島嶼に関する地図を出版した。

- 中華人民共和国となって以降、1953年に中国は改めて九段線を中国の領土と位置付けている。蒋介石は十一段線としていたが、毛沢東は九段線に変えている。

中国の国力増強とアメリカの対中・対台湾政策の変化

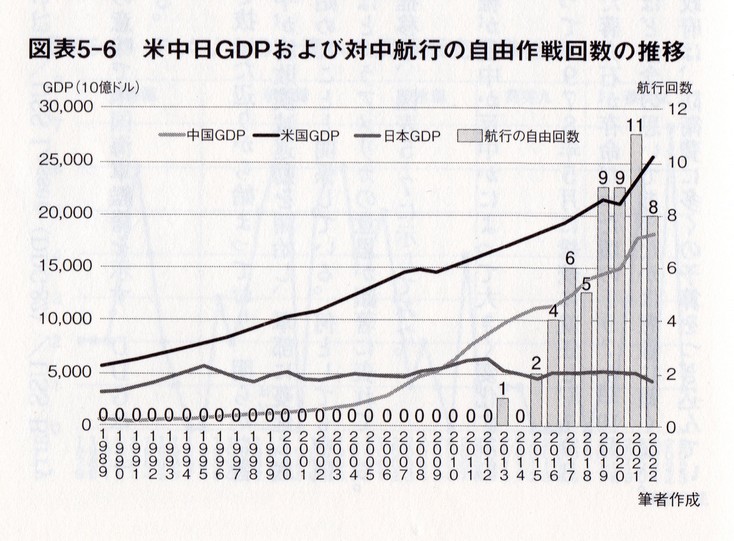

ところで中国のGDP規模が大きくなりアメリカに近づくにしたがって、アメリカの対中強硬策や対台湾支援などが本当に強まっているのか否かを、数量的に見えるデータを探し出して定量的に分析する必要もあるように思われる。

政策を定性的に分析するのはもちろん重要だが、定量分析をするほうが説得性を増す。そこで、いくつかの可視化できるパラメータ(変数)を探し出して、米中のGDP推移との相関を計算すべく努力してみた結果、著者は以下のような相関図(図表5-5)を作成した。

図表5-5に示したのは、1989年以降の米中日のGDPの推移と、アメリカによる「対中制裁回数」の推移である。

なぜ1989年を始点に選んだかというと、その年の6月4日に天安門事件が起き、短期間ではあるものの、西側諸国が対中経済封鎖に踏み切ったので、それを「第1回」の制裁としてカウントしたからだ。しかし、くり返しになるが、その制裁は直ぐに日本(あるいは日米)により解除され、2011年までは、アメリカも中国に対し制裁をしていない。

なぜ、2011年に突然「1回」だけ制裁だけが加わり始めたかというと、理由は二つある。一つは、中国のGDPが2010年に日本のGDPを追い抜き、一歩、アメリカへと近づいたからだ。

二つ目は2011年にアメリカの当時のオバマ大統領が、「アメリカのアジア回帰」という、新しいアジア太平洋に向けた安全保障戦略を打ち出したからという背景がある。

アメリカは2003年にイラクに大量破壊兵器があるとして、国連決議も得ないまま戦争を仕掛け(大規模侵略戦争)、結局大量破壊兵器は見つからなかったのに残虐な正義なき戦争を続けた。

アフガニスタンにおける対テロ戦争にも専念していたので、軸足をアジアに戻さないと中国ばかりが発展していくことに懸念を抱き始めていた。

そのため突如、中国に制裁をかけ始めたのである。

2017年になると、時のトランプ大統領がファーウェイや習近平政権が発布したハイテク国家戦略「中国製造2025」の勢いに危険を感じて凄まじい対中制裁をかけ始めた。

2019年から2020年にかけで大きなピークがあるのは、大統領選を勝ち抜くために、自分がどれほど「対中強硬」であるかを選挙民に見せなければならないからだ。

2021年にややその勢いが鈍ったのは、新たに大統領に当選したバイデンにとって、すぐ次の選挙がないので、そこまで大急ぎで制裁を強化して選挙民に見せる必要がなかったからだろう。アフガンにおける米軍撤退のときの失態も影響していると思われる。2022年に減っているのは、ウクライナ戦争でロシアに対する制裁に没頭しているからだ。

では次に、アメリカが中国に対して行ない始めた「航行の自由作戦」の回数の推移を見てみよう。

やはり、米中日GDPの推移と比較しながら図表5-6を作成してみた。

データはさまざまな情報源から取ったが、たとえばアメリカのDefense News、香港のSouth China Morning Post、Foreig Policy、日本の防衛省のウェブサイト、ロイター、BBCなど多岐にわたる。

したがってある意味での不完全統計と言えなくもなく、拾い切れていないものがあった場合は、お許し願いたい。

「航行の自由作戦」というのは、広く言えば、1979年からアメリカが、「他国が領海や排他的経済水域といった海洋権益を過剰に主張していると判断した場合、その主張を認めないという意思表示をするため事前通告なくその海域を航行する」ことを指す。図表5-6で書いた航行の自由作戦は、南シナ海に対してアメリカの軍艦が事前許可なく航行することを指している。

図表5-5同様、中国のGDPが日本のGDPを抜いた辺りから始まっており、明らかに習近平政権に入ってから激増している。それは習近平が腐敗撲滅運動を開始し、軍部に蔓延る底なしの腐敗を取り除き、兵器のハイテク化を図り始めたことと関係している。何としても中国の成長の勢いを削ぎ、可能なら中国を潰さなければというアメリカの意思が顕著に表れている。

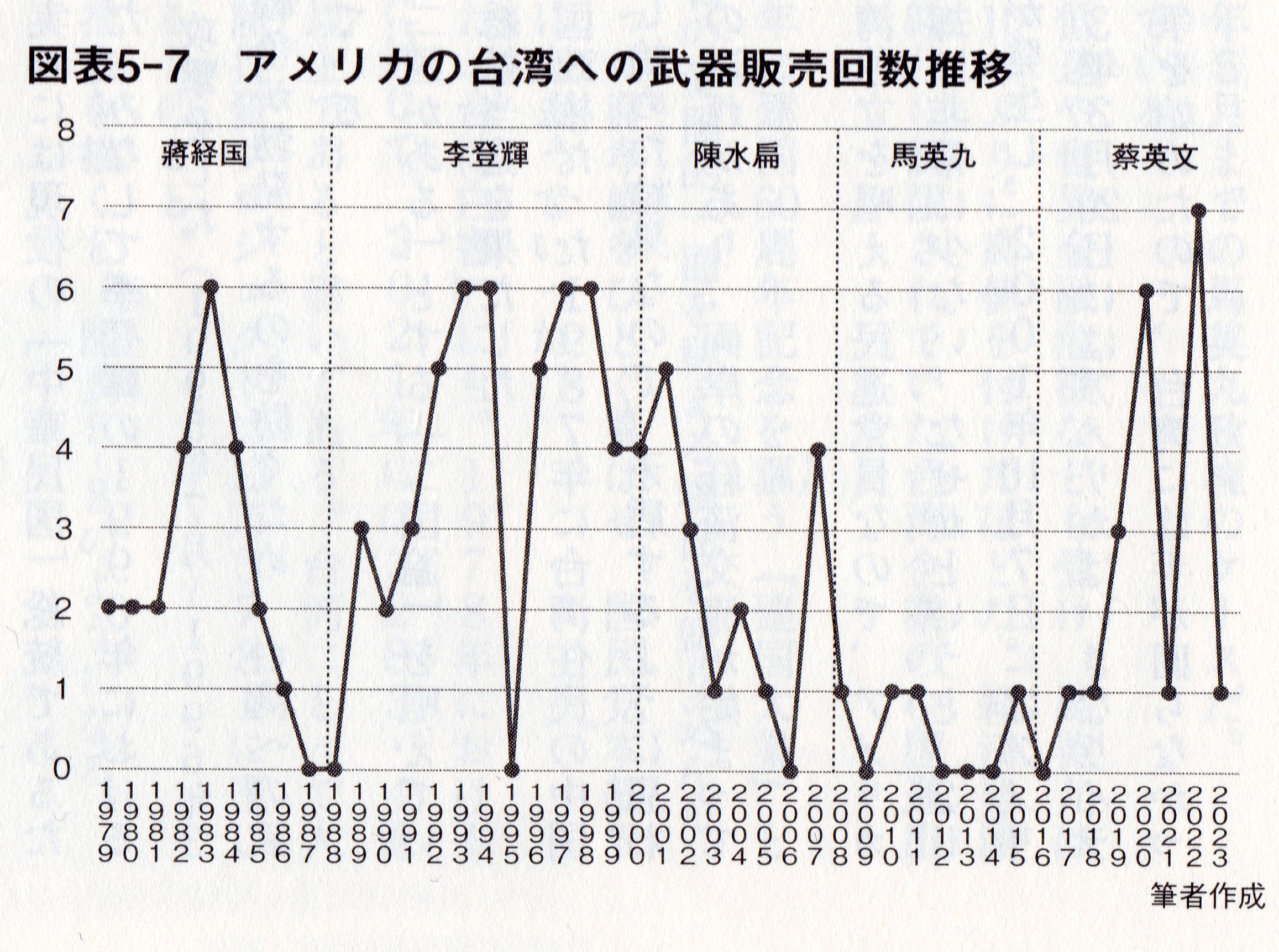

最後にアメリカによる台湾への武器売却回数の推移を、図表5-7に示してみた。

アメリカによる台湾への武器売却は、台湾の政権が親中か反中かによって大きく変化するので、政権別に区切ってみた。

蒋介石の息子である蒋経国は、蒋介石逝去に伴って1978年5月に総統に就任し、1988年1月まで約10年間総統の座に就いていた。まだ蒋介石が存命だった頃の1971年10月に国連を追い出された「中華民国」としては、どれほど無念の思いであったかは想像に難くない。

それまで大陸への反撃を中心に据えていた国民党政府は、防衛費に多くの予算をつぎ込んでいたので経済的にも厳しく、蒋経国は徐々に独裁体制を除き、経済発展のためのプロジェクトを進めていった。

また1979年4月に台湾関係法が制定されるまでは米華相互防衛条約があって、米軍が台湾に駐留していて、特にベトナム戦争における重要な米軍駐屯基地の一つになっていたが、米台湾国交断絶とともに米華相互防衛条約も破棄された。蒋経国政権になって初めてアメリカから兵器を購入するということが試みられたので、この期間はあまり参考にならない。蒋経国は李登輝の才能を見込んで国民党に入党させ副総裁に任命している。

1988年1月、李登輝が国民党員ながら、初めて本省人(大陸から渡ってきた外省人でなく、台湾島内で生まれた台湾人)として総統になり、民主化を進めていったのでアメリカは大いに李登輝政権を応援して武器を大量に売却した。しかし1995年6月に李登輝が個人名義で訪米したのだが、実際には現役の「中華民国」総統であるため、中国はあたかも米台間に国交があるような行為だとみなして李登輝の1996年における総統再選を阻止するため台湾海峡で激しいミサイル攻撃をした(1995年7月~1996年3月、台湾海峡ミサイル危機)。そのため、アメリカは戦争が勃発するのを防ぐため、台湾への武器売却を控えた。それが1995年のデータに表れている。

李登輝は「中華人民共和国」と「中華民国」の「二国がある」とする「二国論」を唱えている。1996年には総統の直接選挙による初めての総統当選を果たした。

1992年の「九二コンセンサス」は、まだ蒋経国政権だった1987年に台湾住民の中国大陸訪問が解禁され、両岸(中台間)の交流が進展し始めた結果なので、矛盾するように思われるかもしれないが、台湾の中でもさまざまな意見の流れがあり、両岸の経済交流が始まっている。

2000年5月に始まった陳水扁政権は完全な台湾独立を唱える民進党員なので、アメリカが全面的にバックアップするはずなのだが、兵器売却は非常に少ない。なぜかというと、2001年9月11日にはアメリカで同時多発テロ事件が発生し、2001年10月7日にはアメリカによるアフガニスタン侵攻が始まり、また2003年3月20日にはアメリカはいきなりイラクに武力攻撃をして、正義なき戦争であるイラク戦争を始めたので、台湾には手が回らなかったものと判断される。

非常に顕著なのが、2008年5月から2016年5月までの馬英九政権のケースだ。

いきなりそこだけ、武器売却回数がストンと落ちている。

陳水扁政権で悪化した中台関係による台湾経済の低迷や世界金融危機なども受け、馬英九は経済成長に力を注いだので、当選直後に台湾ドルが10年ぶりに高値を付けたほどだ。経済発展には中台関係の改善も必要なことから、陳水扁政権時代に制限されていた台湾企業の中国進出を緩和した。

中国大陸のほうではそれを誘うように、2009年に建国60周年記念を謳う『建国大業』という映画が公開されたのだが、そこで初めて蒋介石の愛国的一面を称える場面を盛り込んだ。

これが台湾にいる蒋介石の孫で当時国民党副主席だった蒋孝厳をひどく喜ばせ、国民党本部で毛沢東の孫と面会するなど中台の友好ムードが一気に高まっていった。

先述した2022年8月10日に中国政府が発表した『台湾白書』にも、1978年における両岸(中台)貿易総額が4600万米ドルだったのに対して、2021年には3283.4億米ドルにまで増加し、その増加は当時の7000倍以上であると書いてある。台湾にとって大陸は最大の輸出国で、2021年末には台商の対大陸投資プロジェクトは12万3781に達しており、実際の投資額は713.4億米ドルに達するとのこと。

実際、1978年~2021年までの中台貿易の推移を描くと、図表5-8のようになる。

たしかに2008年から中台貿易は急激に盛んになっている。この勢いが蔡英文政権に入ってから一層加速しているのは、中国の「ソフトパワー」戦略の結果が招いたものだろう。

もちろん蔡英文政権ではアメリカとの結びつき、あるいは対米依存が、これまでのどの政権よりも強く、それは武器購入回数にも如実に表れている。

2022年に減ったのは、アメリカがウクライナ戦争対応で手一杯となり、台湾に回す武器が足りなくなったものと考えることができる。

ただ、ひとたび踏み込んだ大陸でのビジネスから抜け出すのは、尋常ではない困難を伴う。だからこそ日本企業も早くから中国大陸に根を下ろし、そこで細かなネットワークを築いてしまった以上、なかなか抜け出せないでいるのが現状だろう。

それに経営者にとって自社の利益を最重要視するのは当然で、政治のために損失を承知で商売先を強引に変えなければならないのは苦痛にちがいない。

2022年12月6日、世界最大手の半導体受託製造企業(ファウンドリ)である台湾のTSMCは、アリゾナ工場の本格的な建設(第二期工程)が始まったとして、その祝賀式典をアリゾナ州で開催した。

式典にはバイデン大統領をはじめ、TSMCの主要な顧客となるアップルやNVIDIA(エヌビディア)、AMD(Advanced Micro Devices)などの経営トップが出席し、TSMC側からは劉徳音CEOや創設者の張忠謀(モリス・チャン)が出席した。

何よりも注目されるのは、バイデンのあとに演台に立った張忠謀の演説で、彼が以下のように述べたことである。

大きな地政学的な政治変局が新たな情勢を生み出し、グローバリゼーションはすでに死に瀕しており、自由貿易もほぼ死んだ。多くの人はそれらが戻ってくることを望んでいるが、しかし著者は、少なくとも一定期間は、もう元には戻らないと思っている。

その時のモリス・チャンの苦し気な顔が、香港の鳳風資訊の動画にある。

いま台湾の民意は、経済なのか防衛なのか、戦争になった場合、アメリカはウクライナ戦争と同じように自分は戦わないで台湾人を戦場に送るだけではないのかといった議論で分かれている。

2024年1月の総統選に向けて、中台両方とも正念場だ。

台湾の民意と2024年1月の総統選に向けて

2023年1月12日に、対中問題を中心とした台湾の民意調査が行なわれた。実施母体は民主文教基金会だ。その結果について、簡単にまとめると。以下のようになる。

- 多くの台湾人は、米中の覇権争いのために、アメリカが台湾を駒として利用していると認識している。

- アメリカが中国大陸を牽制するために、台湾人が戦争に巻き込まれることを台湾人は嫌がっている。だからアメリカに近づかないほうがいいと思っている人が多い。

- 中国大陸と対立し続けるのは台湾に不利なので、「抗中保台」より「和中保台」を望む人が多い。

「抗中保台」とは「中国に対抗してこそ台湾を防衛することができる」という意味で、「和中保台」とは「中国と良好な関係を保っていてこそ台湾を防衛することができる」という意味だ。これを中共による情報戦と見るのは早計で、今般のみ違うのはあくまでもウクライナ戦争におけるアメリカの行動が大きく影響していると見るべきだろう。次に2023年4月18日に、台湾民意教育基金会が行った民意調査の結果の中から、やはり本書のテーマに必要なデータをお示ししたい。

| ① | 台湾と大陸が「一つの中国」に属することに関して賛成ですか?

67.1%が「賛成できない」と回答している。 |

| ② | 台湾と大陸が「一つの中国」に属し、その「一つの中国」が「中華人民共和国」であることに賛成しますか?

83.5%が「賛成できない」と回答している。 |

| ③ | 台湾と大陸が「一つの中国」に属し、その「一つの中国」が「中華民国」であることに賛成しますか?

50.4%が「賛成できない」と回答している。 |

これは台湾が置かれた非常に複雑な状況を如実に表している。すなわち、この3つの回答から見えるのは、習近平がどんなに「台湾平和統一」を望んでも、その実現はなかなか難しいということだ。

せめてできるのは、2024年1月の総統選で、親中派の国民党が勝ってくれるのを「支援する」くらいだろう。

「支援」は何によって行なうかというと、最大の手段は「経済の結びつきを強化すること」である。図表5-8に示したように、2016年に民進党政権になったあとにこそ、逆に台中貿易額が急増している。台商(台湾商人)に対する特別の優遇策を増やしたりして強化させていくにちがいない。

さらに強い決定的なカードは、今般のウクライナ戦争に対する「和平案」だ。

本書の第一章で書いたように、「和平案」提案の最も大きな目的は、次期総統選で親中派の国民党に勝ってもらうことだった。2023年4月26日、習近平はついにゼレンスキーと電話会談を行なった。これにより「習近平は平和を重んじ、戦争を嫌っている」というイメージが台湾に浸透していけば、台湾の各政党への支持率に大きな影響を与える結果を招くかもしれない。少なくとも習近平はそう望んでいるにちがいない。

しかし一般に政党支持率というのは、一寸先が闇。何が起きるか分からない。

たとえウクライナ戦争「和平案」が国際社会で何らかの影響力をもたらして、台湾での和平工作がうまく進めば、「和平統一」へと移行できるのかと言ったら、必ずしもそうでもない。

例えば、「統一か独立か」に関する2022年8月におけるの調査の結果を見てみると、「台湾独立」に賛成した人の中には「断固独立」は27%しかいないものの、「まあ、独立」も含めれば50%もの人が独立を支持し、「両岸統一」支持者は11.8%しかいない。

これが、2023年2月になると、「台湾独立」支持者が44%にまで減っているものの、相当数いることは確かだ。このうち何%が「断固独立」を主張しているかは執筆時点ではまだデータが出てないので分からないが、おそらく27%は下回っているだろう。

それでもなお現状推持や「どちらかと言えば独立」が多く、「両岸統一」に賛成する人はいずれも10%強しかいないということである。この難題をどう乗り越えるかが今後の習近平の勝負どころとなるだろう。(筆者注:なお、2024年1月の台湾総統選挙は、台湾独立派の民進党の頼清徳が勝利した。)

|