第4章 毛沢東と習近平を魅了した荀子哲理「兵不血刃」

毛沢東と荀子【兵不血刃】

毛沢東の読書癖を知らない者はいないほど有名だが、2013年12月26日の「半月談」(中共中央宣伝部委託新華社主宰の隔月刊雑誌)は、「毛沢東の尋常でない読書量に関しては今さら言うまでもないが」と断った上で、毛沢東が殊の外、荀子に深い興味を持っていたことを紹介している。

荀子というのは紀元前313年頃から紀元前238年(諸説あり)まで生きていた中国戦国時代末期の思想家・哲学者で、「性悪説」で知られる。「性悪」なので、生まれた後に努力すれば、どんなにでも良くなるという考え方だ。

また荀子は農業こそは国家の富の生産の最も重要なもので、「人々がただ学者でしかなく(思想・哲学のみを語り)、産業や商業に力を注がないと、国家は貧しくなる」と断言している。

古代中国では、災害は天の意思表示とみなされていたが、人間の後天的努力を重視する荀子は、両者の相関関係(災害は天の意思)を否定した。また、古代の神話的天子(先王)を君主の理想像とする伝統的考え方に対して、政治はいちばん近い時代において現実に努力した王、つまり「後王」の定めた政策や制度に従うべきだ、という後主思想をも主張している。

したがって毛沢東は荀子こそが唯物論者で、性善説を唱える孟子は唯心論者だと批判していた。

「半月談」では、毛沢東の「荀子・天論」に関する解釈を取り上げ、毛沢東が荀子の二つの哲学思想を高く評価していたとしている。

一つ目は「人間は自然の規律を制御して、それを活用する」というもので、毛沢東はこの考え方を「人間は自然を征服する」と概括している。二つ目は「法後王」という歴史観だとのこと(「法」は学ぶという意味)。この「後王」の中には、秦の始皇帝も入ると毛沢東は言っている。

『毛沢東年譜』第5巻(中共中央文献研究室編、中央文献出版社)の500頁目には、1965年6月13日の記録に、以下のような箇所がある。

荀子は唯物主義者で、孔子は唯心主義者だ。孔子は奴隷所有者と貴族を代表し、荀子は儒教の左翼である地主階級を代表する。孟子も孔子と同じく唯心主義者だ。中国の歴史上、実際に何かを成し遂げたのは秦の始皇帝だけであり、孔子は空論しか言っていない。いくつかの点で、秦始皇帝の方法は間違っていた。しかし彼は13年間しか統治していないのに、彼の影響力は何千年も続いている。

これは、1965年6月13日に訪中したベトナムのホーチミンとの会話の中で毛沢東が語った言葉だ。

1930年代半ばから1940年代初期にかけて、延安で毛沢東と激しい論争を重ねてきた王明(1904~74年。コミンテルン中国代表)は、「毛沢東は秦の始皇帝の統治に非常に興味を持っている」と回顧録に書いている。

荀子の教えの中で、毛沢東に最も大きな影響を与えたのは「荀子・議兵」の中にある【兵不血刃】だと言っていいだろう。

この熟語の前後は、以下のようになっている。

「故に、帝王の近くにある者は親しみあい、帝王の遠くにある者はその徳を慕う。兵は刃に血塗らずして(=兵不血刃)、遠方の地から人来たりて服従し、徳盛んにして四方の極地にまで及ぶ」

この一節の【兵不血刃】の部分は、やがて毛沢東の「農村を以て都市を包囲する」という巨大な戦略へと転換していく。

日本が敗戦すると、「中華民国」の蒋介石が率いる国民党軍と、「中華民国」から見れば反政府軍であるところの毛沢東が率いる共産党軍は、「国共内戦」という戦争に突入していった。

これを中国大陸では「解放戦争」とか「革命戦争」と称することが多い。

「解放戦争」という言葉は、国民党の圧政に苦しむ人民を共産党軍(のちの中国人民解放軍)が「圧政から解放してあげる」という意味で使い、共産党軍が占拠した地域を「解放区」と称した。

「革命戦争」というのは、現在ある政権(「中華民国」政権)を転覆させるという意味で「革命」という言葉を使うために生まれた言葉である。

この国共内戦の中で最も凄惨だったのが著者がいた長春で、中国大陸のネットでは長春における解放戦争に関して「兵不血刃解放長春」とか「兵不血刃書下(手に入れる)長春」といった言葉に満ちている。

長春は「満州国」時代の国都「新京特別市」だったので、カイロ宣言で日本敗戦後に「満州国」は「中華民国」に返還されると謳われていた。蒋介石としては、「中華民国は誰のものか」を国際社会に示しすために、日本の敗戦によって「長春市」という名前に戻ったその都市を国民党軍の根拠地の一つに選んだのだ。

そのため兵力や武器装備において圧倒的に国民党軍に劣る共産党軍は、国民党軍と直接戦火を交えることなく、毛沢東の「農村を以て都市を包囲する」という戦略に基づいて食糧封鎖されたのである。これこそが、毛沢東最大の【兵不血刃】戦略であった。

食糧封鎖された長春の惨劇「チャーズ」――毛沢東最大の【兵不血刃】

1946年夏、日本敗戦後に中国に遺された日本人約百万人の日本帰国があった。これを「百万人遣送」と称する。この時中国吉林省長春市にいた著者の一家は、父親が技術者だったために帰国を許されなかった。父は麻薬中毒患者の治療薬を発明し、彼らを助けるために中国に渡ったのだった。

終戦後長春市はソ連軍の軍政下で現地即製の国民党軍が管轄していたが、1946年4月に共産党軍が攻撃してきて市街戦で勝ち、長春市は一時期共産党の施政下にあった。しかし毛沢東の命令により共産党軍が5月に北の方向に向かって消えると、入れ替わりに国民党の正規軍が入城してきて、第一回の日本人遣送が始まったわけだ。

1947年になると、国民党政府に最低限必要な日本人技術者を残して、他の日本人は強制的に日本に帰国させられた。この時も著者の父親は帰国を許されなかった。

最後の帰国日本人が長春からいなくなった1947年晩秋、長春の街から一斉に電気が消えガスが止まり、水道の水も出なくなった。

共産党軍による食糧封鎖が始まったのだ。

長春は都会化された街なので畑がない。食糧はみな近郊から仕入れていた。餓死者が出るのに時間はかからなかった。早い冬が訪れると凍死する人も増えた。当時は零下36度まで下がる。

長春で、暖房なしで生きていくことは不可能だった。

1948年、季節が春めいてくると、行き倒れの餓死者や父母を失って街路に泳い出した幼児を犬が食べ、その犬を人間が殺して食べる光景を目にするようになった。しまいには、中国人だけが住んでいた(満州国新京市時代に)「シナ街」と呼ばれていた区域では「人肉市場」が立ったという噂が流れるようになった。

著者の家からも何人も餓死者が出て、このまま長春に残れば全員が餓死すると判断された1948年9月20日、一家は長春を脱出することになった。その前日、一番下の弟が餓死した。

20日朝早く包囲網にある唯一出口があるという「チャーズ」に向かった。

全員栄養失調で、皮膚が老人のように皺だらけになり、立ち上がるだけでも苦しかったが、夕方には「チャーズ」の門にたどり着いた。この門をくぐれば、その外には解放区があり、解放区には食糧があると思ったところ、包囲網は二重になっており、国民党軍が管轄する長春市を鉄条網で包囲しているだけでなく、その外側にも鉄条網があり、外側の鉄条網が解放区と接していたのだった。

「チャーズ」はこの二重の鉄条網の間にある真空地帯だったのだ。

国民党側の「チャーズ」の門をくぐって国民党軍に指示され、しばらく歩くと、餓死体が地面に転がっていた。餓死体はお腹の部分だけが膨らんで緑色に腐乱し、腐乱した場所が割れて、中から腸が流れ出しているのもある。銀バエが、辺りが見えないほどにたかり、人が通るとパーツと舞い上がった。

共産党軍側の「チャーズ」の鉄条網の柵近くにたどり着いた時は、暗くなっていた。

ここに座れと指図したのは、日本語ができる朝鮮人の共産党軍兵士だ。

一般に共産党軍を「八路軍」と呼ばれていたので、その言い方をすれば「朝鮮人八路」だ。

脱出の時に持って出たわずかな布団を敷いて地面で寝た。

生まれて初めての野宿だった。7歳になっていた。

翌朝目を覚まして驚いた。餓死体の上で野宿していたのである。

見れば解放区側(共産党軍側)にある鉄条網で囲まれた包囲網には大きな柵門があり、八路軍の歩哨が立っているが、その門は閉ざされたままだ。

一縷の望みを抱いて国民党側の門をくぐった難民はみな、この中間地帯に閉じ込められてしまったのである。ナチスのガス室送りにも似ている。

この時日本人はもうほとんど長春にはいなかったので、「チャーズ」の中にいたのは中国人の一般庶民だ。死んだばかりの餓死体をズルズルと引き寄せて輪を作り、背中で中が見えないようにして、いくつもの煙が輪の中心から立ち昇った。

自分もいつかは食べられてしまう。その恐怖におののきながら地面に溜まっている水をすくい上げ、父が持参していたマッチで火を起こして「水」を飲んだ。

用を足す場所もない。死体の少なそうな場所を見つけて用を足すと、小水で流された土の下から、餓死体の顔が浮かび上がった。見開いた目に土がぎっしり詰まっている。この罪悪感と衝撃から、著者は正常な精神を失いかけていた、と言う。

4日目の朝、一家はようやく「チャーズ」の門を出ることが許された。

父親が麻薬中毒患者を治療する薬を発明した特許証を持っていたからだ。

解放区は技術者を必要としていた。

著者はその後も全身結核性の骨髄炎に罷り、栄養失調が重なって死ぬ寸前の状態だったが、なんとか九死に一生を得て、祖国日本にたどり着くことができた。その時の地獄のような体験を、著者は1984年に『卡子(チャーズ)出口なき大地』として本にまとめた。ただし、これは絶版となっており、2022年7月に『もうひとつのジェノサイド 長春の惨劇「チャーズ」』として復刊されているので、詳しくはぜひこちらの方でお読みいただければと思う。

長春が解放されたのは1948年10月17日のことだ。

長春市内に立てこもる国民党軍の中に、蒋介石嫡系の新七軍以外に、雲南省から来た第六十軍がいたが、雲南第六十軍は新七軍に虐められて、同じ軍の中でも食糧を与えてもらえなかった。それを知った長春市を包囲する共産党軍は、鉄条網越しに第六十軍に「こっちに来いや美味しいものが食べられるぞー!」と呼びかけ、実際に「美味しいもの」を差し入れしていた。こうして第六十軍が共産党軍に寝返って、長春は陥落したのである。

これこそが 【兵不血刃】の極意だ。

しかし、数十万人の無事の民が餓死で命を落としている。餓死者は流す血もないほど、衰弱して亡くなったのだ。それでも「戦う兵士は、刃に血を塗ることなく共産党軍は勝利した」。

長春が陥落すると、共産党軍は一気に南下してつぎつぎと大きな都市を解放し、中国共産党軍は「台湾だけを残して」勝利した。こうして1949年10月1日に新中国、中華人民共和国(=現在の中国)が誕生したのである。

中国史上、ここまで壮大な【兵不血刃】はない。その数少ない生存者として、自分には中国のこの無残とも言える大地の哲理を見極める使命があるよう感じている、と著者は述べている。

と同時に、序章で述べたように、同様のことが現在も、習近平が起こす「地殻変動」としてあり得るのではないかと警戒するのである。

習近平の父習仲勲と毛沢東

習近平が生まれたのは1953年6月15日で、父・習仲勲が陝西省から北京にやってきたことにちなんで、「北京(=北平)が近づいた」という意味から「近平」という名が付けられた。

習仲勲(1913~2002年)は陝西省富平県に生まれ、15歳の時から中国共産党に入党し、陝西省や甘粛省など中国の西北部を中心に革命根拠地(のちの西北革命根拠地)を築いた。延安もその革命根拠地にあった。

1934年末から1936年にかけて、毛沢東らの紅軍(中国共産党軍)は蒋介石の紅軍討伐により中華ソビエト共和国の首都であった江西省瑞金を放棄して北西に向けて移動するのだが、全国の革命根拠地はすべて蒋介石・国民党軍によって占拠されていた。残るは習仲勲が創設した西北革命根拠地だけしかなかった。

いよいよ行き場を失った毛沢東は、「精神的栄養が欲しい」と言って部下に新聞などの情報を取らせに行くのだが、それにより、直ぐ近くに革命根拠地があるのを知って習仲勲がいる西北革命根拠地にたどり着くのである。

もしあの時に西北革命根拠地が残っていなかったら「革命の聖地」である「延安」もないわけだから、中華人民共和国は誕生していない。したがって習仲勲は毛沢東に中華人民共和国を誕生させることを可能にしてくれた大恩人だ。習仲勲の誠実で朴とつな性格も手伝い、毛沢東は自分の後継者の一人にしようと、彼をこの上なく可愛がった。

1952年に毛沢東は、地方に分散している「建国の五人の将」たちを北京に呼んで中央での業務に集中させようとした。これを「五馬進京」と言う。その中に習仲勲がいた。ほかにも西北革命根拠地にいて、建国と同時に東北局の書記を任せられた高尚という「将」もいたのだが、毛沢東は高尚と習仲勲を可愛がり、この二人を後継者に考えていたのだ。

それを知った鄧小平は西北局組が出世し、自分が取り残されるのを嫌って、さまざまな陰謀を仕掛けた。まず高尚を反党分子として吊るしあげ、1954年に自殺に追い込んでいる。つぎに1962年に習仲勲を同じく反党分子として冤罪で失脚に追い込むことに成功し、習仲勲はその後16年間も牢獄や軟禁生活を強いられるのである。

親の仇を討ってやるという決意に燃えて国家のトップに立ったのが習近平で、その詳細な経緯については著者の『習近平 父を破滅させた鄧小平への復讐』(ビジネス社、2021年)で参照されたい。その本でも習近平の古代中国文化へのこだわりの動機に触れているが、そこには書いていなかった、思いもよらないようなエピソードとして、著者は習近平の若き日の愛読書を紹介している。

前述のように習仲勲が失脚すると、残された家族は中南海から追い出されて中央党校のキャンパスにある宿舎をあてがわれたのだが、習近平が15歳になった頃に、党校のキャンパス内で書籍を運ぶ仕事の手伝いををすることになり、運ぶついでに何冊か頂戴してこっそり読み始めたらしい。

なかでも習近平がくり返しくり返し読んだのは、中国古典でも際立って露骨な性描写がある明朝時代の代表作『三言』だった。『紅楼夢』などが上品に見えるくらいどぎついので、一般に親は子供に読ませたがらないものだ。もっとも、この本には『喩世明言』『警世過言』『醒世恒言』と教訓のようなことが多く、「こういうことをしてはだめですよ」とか「こういうことをすると、こんなに悲惨な運命が待っているので、気を付けましょうね」といった種類の警句が数多く収められているので、習近平は何ら恥じることもない様子で、それらの警句を今でもそらんじていると言っている。

この話は、2016年10月14日の新華網に、中国共産党機関紙「人民日報」からの転載として「習近平総書記の文学への愛情」という見出しで書かれた記事に載っている。

荀子を選んだ習近平

長い読書生活と政治人生を通して、習近平が最終的に選んだのは、どうやら「荀子の教え」のようだ。

2014年11月25日の「中国共産党新聞網」(網=ウェブサイト)は、「『親しみやすい習近平が持つ言語の力』という記事を載せている。そこには2013年3月1日、前年の11月に中共中央総書記となった習近平が中央党校建校80周年祝賀大会の2013年春学期開学式典で祝辞を述べたとある。入学者は、基本的に地方の役人、官僚などだ。

1968年に中央党校のキャンパス内で本の運搬を手伝いながら『三言』を盗み読みしていたあの習近平が、45年後には中共中央線書記として同じキャンパスに戻ってきたのだから、感慨もひとしおだったことだろう。それも中央党校のキャンパスにいたのは、父・習仲勲が鄧小平の陰謀により反党分子として投獄されたからだ。「仇を討ってやったよ」と報告する父親は、もう10年ほど前に他界している。

今では、その党のトップにいて中南海に戻ってきている習近平は、「学者は役人になる必要はないが、役人は学習しなければならない」と祝辞で述べたという。

この言葉は『筍子・大略』第二十七編にあり、原文は「君子が昇進すれば、上司の名誉に利し、部下の悩みを減らすことができる。それができないのに昇進するのは、詐欺に等しい行為だ。それができないのに手厚い給料をもらうのは盗人のようなものである」となっている。

したがって習近平としては「皆さん、指導幹部になるためは、しっかり勉学しなければなりません」と言いたかったのだろう。

何を言いたかったかは別として、注目すべきは、習近平は学んだ多くの古典の中から、「荀子」を選んでいたということである。

その例として、2015年9月22日のアメリカ・ワシントン州政府での講演と、2017年l月18日の国連ジュネーブ本部での講演で、習近平が「荀子・君道」の中の「法なるものは、統治のはじまりなり」を引用したことを挙げている。また荀子の言葉を用いて、ワシントンでは「中国は法に基づいて国家を統治するのを基本戦略としている」ことを強調し、ジュネーブでは国際秩序に関して国連憲章と一連の国際法を守る意義を強調したとのことである。

習近平哲学の軸【兵不血刃】――「核心的価値観」

そうした法治国家の考えに立ったうえで、習近平は「社会主義文化強国を建設する」という政治方針を打ち出している。2013年8月19日から2014年5月30日までの6回にわたる習近平の「文化強国」に関わる講演が収録されているが、l回目は「宣伝思想工作」、2回目は「道徳」、3回目は「ソフトパワー」、4~6回目は「社会主義の核心的価値観」だ。

特に、この「社会主義の核心的価値観」の中には、盛んに中国の伝統的な文化が培ってきた価値観が書かれており、そこでは「道徳」に関する記述が多い。たとえば4回目の「文化強国」に関する講演では、人民が「道徳を重んじ、道徳を尊敬し、道徳を守り、高尚なる道徳理念を追求するように」人民を導けという言葉がある。

なぜここまで「道徳、道徳……」と叫び続けるかというと、その背景には2011年10月に起きた「小悦悦事件」と「中国政界と軍における底なしの腐敗」があった。

「小悦悦事件」というのは、広東省の仏山市で2歳になる女の子、悦悦(ユェユェ)ちゃんがワゴン車に轢かれて命を落とした事件だ。その経緯があまりに無残で人々の道徳心の欠如を露わにしたために、中国の改革開放以来の施政に対する批判が中国全土を席巻した。

2011年10月13日の午後、両親がちょっと目を離した隙に路上に飛び出したユェユェちゃんはワゴン車に轢かれてしまったのだが、ワゴン車は一旦停止したものの、もう一度轢いて走り去った。この際、18人の通行人がいたにもかかわらず、誰もが「見て見ぬふり」をして助けなかった。それだけではなく、あとから来たトラックは、血まみれになっているユェユェちゃんをもう一度轢いて立ち去っていったのだ。助けたのは通りかかった19人目の廃品回収業の女性で、病院に搬送されたもののユェユェちゃんは10月21日に亡くなった。

この18人の「見死不救」(死を見ても救わない)という人たちの姿が監視カメラに振られていて、その映像がネットに出回ると、世界中が義憤に燃え、特に中国国内では「中国がここまで道徳を失ったのはなぜだ?」「改革開放により金儲けに目がくらんで、道徳を失わせたー」「こんな政府は滅びろー」など数多くの批判が、時の胡錦濤政権に向けられた。

だから習近平の演説のほぼすべてに「道徳」という言葉があるのだが、この「道徳の喪失」は庶民の中にあるだけでなく、国家の骨格を成す政界と軍隊に最も激しい形ではびこっていた。

それこそが「腐敗」だ。

1976年9月9日に逝去した毛沢東の遺言により、華国鋒が国家のトップに立ったが、鄧小平はそれが気に入らなくて、あらゆる陰謀を企てて華国鋒を下野させることに成功した。その経緯は拙著『習近平 父を破滅させた鄧小平への復讐』に詳述したが、鄧小平は華国鋒の後釜に自分のお気に入りの胡耀邦を据えている。その胡耀邦が気に入らなくなり下野させたことが1989年の天安門事件につながっている。胡耀邦の代わりに、鄧小平の一存で中共中央総書記に就任させた趙紫陽を天安門事件発生により下野させ、次もまた鄧小平の一存で江沢民を上海から呼んで中共中央総書記と中央軍事委員会主席に就かせ、1993年には国家主席の座も与えるという「やりたい放題」のことを鄧小平はやりまくった。

江沢民は北京中央に地盤がないので、「金」による「世間にばれたらまずい縁故関係」ある「上下関係」という、なかなか切れないネットワークを全国に張り巡らせてしまったので、中国全土に腐敗が蔓延し、道徳が失われていってしまったのである。

もしここで道徳の欠如を招いた「腐敗」撲滅に取り組まなければ、中国共産党による一党支配体制は終わりを告げ、社会主義体制は中国大陸から消え去ることになっただろう。

習近平としては、父・習仲勲が築いた革命根拠地があってこそ誕生した中華人民共和国を何としても守り抜かなければ、父の仇討ちを果たすことさえできなくなる。

だからこそ、「腐敗撲滅」に斬り込んだのだ。

日本のほとんどの中国研究者は、それを「習近平の権力基盤が弱いので、政敵を倒すために腐敗撲滅を利用した」と叫ぶものだから、大手メディアもそれに合わせて「習近平の腐敗撲滅運動は権力闘争のためだ」と大合唱を始めた。

その浅はかなまでの中国分析にと著者は異議を唱えてきたが、少なからぬ日本メディアは、それを「中国政府を礼賛するもの」として排除した。

しかし腐敗撲滅に取り組んだ結果、中国はハイテク国家戦略を着々と進めることができるようになり宇宙開発においてもアメリカを抜き、日本などは足元にも及ばない。

軍に深く広く蔓延った腐敗の巣窟を徹底して除去したために、軍事力のハイテク化にも成功して、今ではアメリカを抜く分野さえ出てきている。

中国が成功したその背景に潜んでいるのが、実は習近平の講話の中に鏤められている「数千年の中華民族の伝統的な文化を重んじなければならない」という概念だ。

1948年に餓死体の上で野宿させられ、恐怖のあまり記憶喪失になった著者の目には、習近平が言うところの「数千年の中華民族の伝統的な文化」の中に、毛沢東のあの冷徹な【兵不血刃】という戦略が見える。

しかし著者一人が習近平の哲学の中に【兵不血刃】があると言っても、誰も信じてくれないが、いろいろと検索してみると習近平の演説の中に【兵不血刃】を見い出した人がいたことがわかったのである。

『求是』という雑誌に2014年3月21日に発表された張暁林という人が書いた文章だ。『求是』というのは中共中央委員会が管轄する雑誌である。その前身は1958年に創刊された『紅旗』で、1988年に『求是』と改名された。張暁林はその雑誌の元編集長であった。

張暁林元編集長は、2014年2月24日に開催された「中共中央政治局第十三回集団学習」における習近平の演説に関して分析し、そこには【兵不血刃】の哲学があると見抜いているのである。

非常に細かいところまで注意深く分析している一部の学者は、「都市を占領し制覇する」のは今や武力によってではなく、「兵不血刃によって天下を取る」という手法に取って代わっていると言っている。これは(習近平が提起するところの)核心的価値観がもたらした結果であることは一目瞭然だ。

これは、習近平が提唱する「核心的価値観」の中に、荀子の【兵不血刃】を内包していることを意味している。

著者は習近平治政10年間を通して、ようやく習近平の戦略の軸は【兵不血刃】にあると見えてきたのだが、張暁林氏は2014年3月の時点でそれを見抜いていたのである。

あるいは穿った見方をすれば、『求是』は中共中央管轄下の雑誌なので、党中央では習近平の戦略の軸は【兵不血刃】にありと見定めており、習近平もそれを認めていたが、外部に公開するのは控えるような動きがあったのかもしれない。そうでなかったら現在の『求是』編集委員会、すなわち中共中央が掲載を認めたはずがないからだ。

アメリカの「空白地帯」アフガンを抱き寄せる習近平――核心的価値観をグローバルサウスに染みこませ

問題はここからだ。

「核心的価値観」などと言われても、一般に何のことだか分からない。

しかし習近平政権では、前述の『求是』に掲載されている解釈にあるように、「核心的価値観」とは荀子の【兵不血刃】の哲理がもたらしたものだと位置付けている。そこから出て来るのは習近平の外交スローガンである「人類運命共同体」であり、これが柱となって「多極化世界秩序」構築につながっていく。すなわち標識化すれば以下のようになる。

荀子の哲理【兵不血刃】⇒核心的価値観⇒人類運命共同体⇒多極化世界秩序 これが、以下の論理を導き出している。

どのような国にもその国の伝統があり、その国の国情があるので、相手国の国情を尊重し、相手国の政府転覆などをもくろんではならない。すべて平和的に問題を解決しなければならない。多極化された世界においては、どの国も平等に「運命共同体」としての「自国の利益」を追求し、利益が共有できる範囲での共同体を形成することが「多極化世界新秩序」である。

すなわち、

多極化世界新秩序には一極化覇権国のような盟主は存在しない というのが「多極化の哲理」だということになる。結果、どうなるかはわからないにせよ、だからこそ今のところは多くの国がそこに吸い寄せられていく状況を招いている。

一方、2015年10月に開催された第18回党大会・五中全会で、習近平は初めて鄧小平の言葉を引用して「中国式現代化」に関して語り、その後2020年7月1日の中国共産党建党百周年記念や2022年10月の第20回党大会などで頻繁に使うようになった。それによれば「中国式現代化」として、1、巨大な人口規模/2、共同富裕/3、物質文明と精神文明が協調する/4、自然と調和/5、和平発展

等が列挙され、これも荀子の哲理から演繹される。この中の「2.共同富裕」は鄧小平が「先富論」を唱えた時に、「先富、帯動后富(先に富める者から富み、富んだ者が残りの人たちを豊かにしろ)」と言ったことから来ており、習近平が「共同富裕」を唱えているのは、あまりに貧富の格差を生んでしまった改革開放を改善し完成させようという目的から出てきた政策である。

日本の少なからぬメディアは、その昔毛沢東も言ったことがあるとして、習近平が唱える「共同富裕」を「毛沢東返り(=祖先返り)」などと、とんでもない見当違いの解説をすることが多い。もう呆れかえって訂正する気力さえ失せるほどだ。

著者がかつて客員教授として研究をしていた中国政府のシンクタンク中国社会科学院管轄下に『中国社会科学』という雑誌があるが、その2021年の第一期号に「中国式現代化の社会学的表現」という論文が載っている。そこに奇しくも荀子のことが書いてあり、そこには、

荀子に端を発する「中国古典社会学」すなわち「群学」と呼ばれていたものは、中国式現代化の表現に非常に即していると言うことができる。

とある。どこから斬り込んでいっても、深く探索すれば、必ずそこには「荀子の哲理」が姿を現し、しかもそれが「中国式現代化⇒核心的価値観⇒人類運命共同体」へとつながり、これこそが本書の冒頭から述べている「世界多極化」論へと発展するのである。

その実践は、今ではアメリカの「空白地帯」となっているアフガニスタンにおいて、遺憾なく発揮されている。

2001年9月11日に起きた同時多発テロ事件(9・11事件)を受けて、アメリカは同年10月7日からアフガニスタンに対する空爆を開始し、アフガニスタン戦争が始まった。その後20年に及ぶアメリカの占領が続き、アメリカの傀儡政権であるアフガニスタン政府が統治したが、2021年4月、バイデン大統領は、「2021年9月11日までに駐留米軍を完全撤退させる」と発表した。先に発表しておきながらアフガニスタン政府へのバトンタッチをスムーズにやらなかったため、何とも悲惨な米軍撤退が始まり、8月17日にはタリバンがアフガニスタン政府に平和的降伏を求め、勝利宣言をしてしまった。

こうして8月31日、アメリカ軍はアフガニスタンから完全に撤退した。

ここまでは記憶に新しいものと思う。

そのあとアフガニスタンがどうなったのかに関して、日本のメディアの関心は薄い。しかしタリバン政府誕生の裏で、中国がどのように動いていたかを時々刻々追いかけていた者としては、その後の情勢からも目を離すわけにはいかない。

米軍は引き揚げ、アフガニスタンは元通りタリバンの手に戻ったが、アフガニスタン中央銀行の保有資産の多くは欧米の銀行、特にアメリカによって資産凍結されただけでなく、アメリカによるタリバンに対する厳しい経済制裁が加わり、アフガニスタンの貧困度は97%に達するという極端な状況にある。

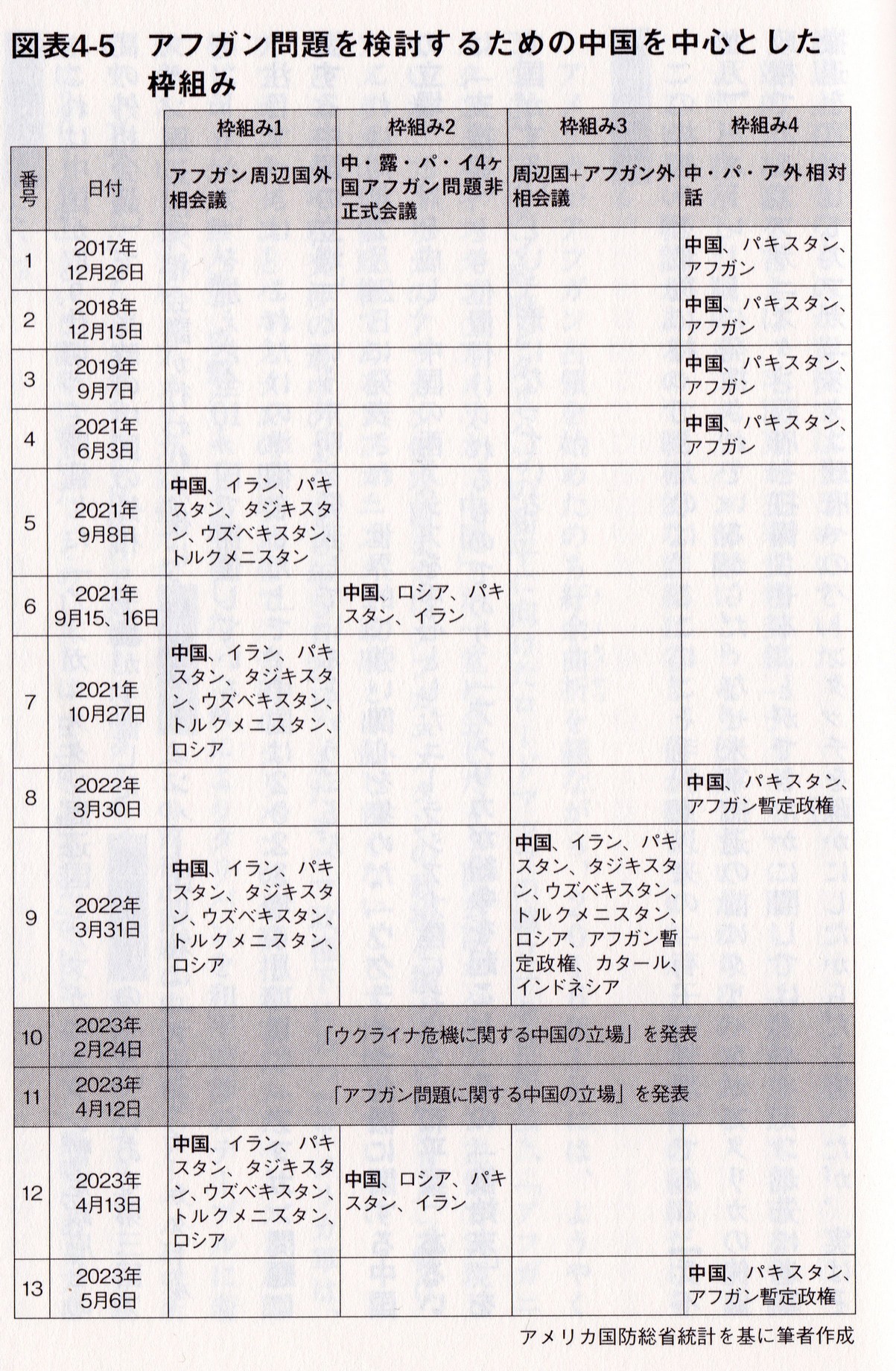

そこで中国がどのような手に出ているかを、図表4-5で分類した「枠組み」に沿って説明したい。

ただし図表4-5に列挙したのは、現在もまだ存在する枠組みだ。

ここではそれぞれの枠組みについて簡潔に記す。

【枠組み1】

アメリカ軍が去ったあと、中国は2021年9月8日から、パキスタン政府主催の形を取って、第1回目のアフガニスタン周辺国外相会議を開催し、アフガニスタンの経済支援と復興を目指すべく協議した。参加国は中国、イラン、パキスタン、タジキスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタン、ロシア(第2回より参加)

【枠組み2】

2021年9月15日と16日に、タジキスタンの首都ドゥシャンベで上海協力機構の首脳会議が開催され、それまでオブザーバー国として参加していたイランの正式加盟が承認された。この時、同時に「中国、ロシア、パキスタン、イラン」の4カ国外相が集まってアフガニスタン問題に関して話し合った。これが枠組み2の始まりである。

2023年4月13日には第二回の会議が開催された。

【枠組み3】

これは中国が取り仕切って開催した「アフガニスタン周辺国とアフガニスタン暫定政府との間の外相会議」で、当時の中国の外相・王毅が主催した。【枠組み1】の第三回アフガン周辺国外相会議が行われた後に、メンバー国中国、イラン、パキスタン、タジキスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタン、ロシアに「アフガン、カタール、インドネシア」を加えた全10カ国で開催している。

注目すべきは、これだけの準備をした上で、中国は2023年4月12日に「アフガン問題に関する中国の立場」という声明を発表しているということだ。

これは同年2月24日に発表され、世界的に強い関心を集めた「ウクライナ危機に関する中国の立場」と対を成し、中国の西アジアを中心としたユーラシア大陸における「和平案」あるいは「支援案」とも位置付けられるものであり、「アメリカが紛争を起こし、その「後始末」を中国がする」という形になっている。

【枠組み4】

2017年12月26日に「中国・パキスタン・アフガニスタン」外相対話という枠組みが設立したが、このアフガニスタンは「アメリカの傀儡政権であるアフガニスタン政府」だった。

他方、習近平は「パキスタンとアフガニスタンをつなげて一帯一路を完成」し、「パキスタン回廊」の成功を西へ広げたいと考えていたが、何と言っても「アメリカの傀儡政権アフガニスタン」が途中にいて邪魔をしていた。この傀儡政権が崩壊すれば一帯一路は完成する」。

そこで、それまではアフガニスタン傀儡政権とも接触しながら、アメリカ軍によるタリバンの指導者マンスール氏の殺害事件以降、タリバンともしっかり結びついた習近平政権は、荀子哲理【兵不血刃】の戦略をここで発揮させるのである。トランプは政権末期には、すでにアフガンからの米軍撤退を宣言していたので、アメリカの傀儡政権である既存のアフガニスタン政府を倒すために習近平はタリバン軍に「農村に根拠地を置け!」と教授するのである。

2021年4月にバイデンが9月11日までに米軍は撤退すると宣言すると、それまで農村を中心に力を蓄えていたタリバン軍は、一気に既存のアフガニスタン政府を降参に追いやり勝利を収めた。2016年から習近平が着々と描いてきたシナリオだった。

ぶざまな米軍撤退により、全世界、特にNATOに対して威信を失墜したバイデンは、何としてもNATOをリードしていける枠組みを強化するため、ウクライナ戦争をけしかけた、とと著者は述べている。

「NATOなど要らない!」と豪語したトランプは今、「私なら絶対にウクライナ戦争を起こさせなかった」としてバイデンを非難している。

アメリカが中国打倒に集中するために放棄したアフガン地域は、アメリカがNATOの信頼を失ってしまったために、それを取り戻そうとしてけしかけた新たな戦争であるウクライナ戦争に集中するあまり、アフガンはアメリカの力の及ばない「空白地帯」になってしまったのだ。

その「空白地帯」を習近平が着々と抱き込もうとしている。これが、習近平が構築しようとしている「米一極から多極化への地殻変動」を駆動する力の一つになっているのである。

ウクライナ戦争を起こさせたことが、結局は中国に有利に働いているように、アフガンでもウクライナでも中国の弱体化には成功しなかったアメリカは、今度こそはとばかりに、その矛先を台湾そのものに向けている。第六章でCIAの動きをつぶさに追う前に、第五章で台湾の現状を考察しよう。

|