第2章 中国が招いた中東和解外交雪崩が地殻変動を起こす

習近平が国家主席に三選した日にイラン・サウジ和解を発表

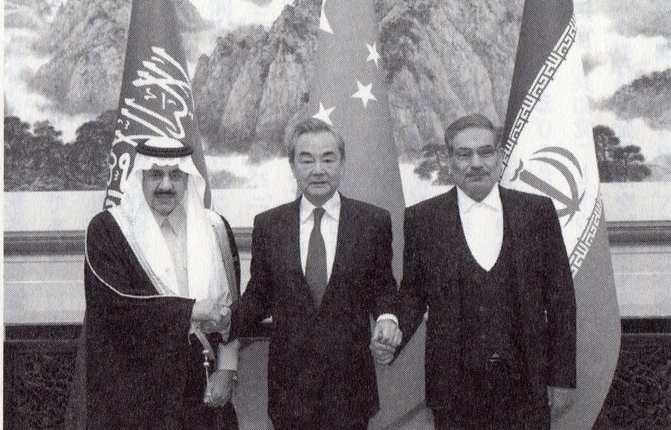

2023年3月10日、中国(中華人民共和国)とイラン(イラン・イスラーム共和国)、サウジ(サウジアラビア王国)の3カ国による共同声明が出された。イランのシャムハニ最高安全保障委員会事務局長とサウジのアイバン国家安全保障顧問は3月6日から10日まで北京に滞在し、中国外交トップ王毅と会談した。

3月10日 王毅とイラン・サウジ代表(新華社)

イランとサウジは2016年1月3日から断交していた。

というのは、両国ともイスラム教国ではあるが、シーア派(イラン)とスンニ派(サウジ)に分かれて争っていた。特に2016年1月2日にサウジでイスラム教シーア派聖職者を処刑したことから、イランで激しい反サウジデモが展開され、以来、中東の近隣諸国を巻き込む形で争いが絶えなかったからだ。

そもそも1953年8月19日、アメリカ中央情報局CIAとイギリス秘密情報部MI6(どちらもアングロサクソン系でファイブアイズのメンバー組織)がイランでクーデターを起こさせ、イランの当時のモハンマド・モサッデク首相を追放して政権を転覆させ、モハンマド・レザー・シャー・パフラヴィー皇帝(以後、パフラヴィー皇帝)による「親米傀儡政権」をイランに樹立させた。

この背後には、石油利権をめぐるイランとイギリスの争いがあった。

実は国民の圧倒的支持を得て1951年4月に首相に就任したモサッデク首相は、イランの豊富な資源である石油利権をイギリス系の「アングロ.イラニアン石油会社」が独占しているので、その支配下から逃れるため、「石油国有化」を断行した(石油公有化運動)。それに対して1953年8月19日に、アメリカのCIAとイギリスのMI6が周到な計画の下にイランでクーデターを起こさせて、モサッデク首相を追放したのである。

こうして権力を集中させたパフラヴィー皇帝は1957年にアメリカのCIAとFBI(連邦捜査局)およびイスラエルのモサド(イスラエル諜報特務庁)の協力を得て国家情報治安機構を創設し、アメリカの力を背景に独裁色を強めていった。

そこで1978年1月に、パフラヴイー皇帝の独裁に反抗するイランの民衆による大規模な反政府デモ(イラン革命)が発生し、1979年4月1日にイラン・イスラーム共和国(現在のイラン)を樹立した。これは親米の傀儡政権をイランの民衆が倒して誕生した「イラン人のためのイラン人による」共和国である。以来、アメリカはイランを敵視し、1980年4月に国交断絶して、経済制裁を発動し続けている。

片やサウジの背後にはつねにアメリカがあり、言うならばアメリカの同盟国のようなものだった。1974年、当時のアメリカのキッシンジャー国務長官(共和党)とサウジのファハド皇太子が「サウジがドル建てで石油を提供し、アメリカがサウジに安全保障を提供する」というワシントン・リヤド密約を締結し、ペトロダラーの体制を築いた。これが、その後のドル支配をもたらした。1990年のイラクによるクウェート侵攻の時、サウジがアメリカと軍事・経済で同盟関係を結び、米軍のサウジ国内大量配備を許した。それによりサウジとアメリカの関係は緊密さを増した。

しかし2006年以降、アメリカでシェール革命が起こり、2013年時点でアメリカが世界最大の天然ガス生産国となっただけでなく、石油生産量も急速に拡大したため、石油で結ばれていたサウジとアメリカの関係に溝が発生し始めた。

決定的となったのは2018年10月、ジャーナリストのジャマル・カショギ殺害事件が起き、サウジ側が同氏を殺害したのだろうとして、アメリカのサウジ批判が始まったことだ。それでもトランプ政権時には、それほど荒立てていなかったのに、バイデン政権になってから激しく人権問題として非難したため、両国の間に埋めがたい溝ができてしまった。

このようにサウジに対するアメリカの影響力が低下しているところに、絶対に仲良くできないと思われていた反米のイランと親米のサウジを、中国が仲介して和睦させたのは、とてつもなく大きな「事件」だと言っても過言ではないだろう。

中東周辺諸国もみな礼賛の意を表し、中東におけるアメリカの影響力は一気に後退していった。これは第一章で述べたウクライナ戦争「和平案」とともに、世界に地殻変動を起こすきっかけとなった出来事だと言える。

著者は、これこそ正に習近平の【兵不血刃】戦法だ、と言う。

これまでの習近平政権と中東関係の経緯

習近平が中東に近づいた最初の動機は「一帯一路」であった。

「一帯一路」とは中国から陸を伝い、海を渡って西へ西へと進み巨大経済圏を形成していくものだ。習近平が国家主席になった2013年からこの構想は始まっていた。ヨーロッパへの出口としてウクライナは重要だった。そしてさらに南西の方向の中東を抑えるため、習近平は自ら中東産油国を訪問すべく、2015年4月の日程を組んでいた。ところがイエメン内戦が起きたため、中東訪問は延期された。

イエメン内戦というのは、2011年に起きた「イエメン騒乱」にさかのぼる。これはアメリカのNED(全米民主主義基金)が「各国の民主化を支援する」ということから中東で起こさせたカラー革命である「アラブの春」の一環だが、2015年3月25日に再燃したのだ。

そこで2015年後半になると、2016年1月にイランやサウジを含む中東主要産油国を訪問することが再び日程にのぼった。

ところが、2016年1月2日に前述のようなシーア派聖職者処刑事件がサウジで起きたので、本来ならば1月に予定されていた中東訪問はまたしても中断するしかなかったはずだ。

ところが、習近平は逆に出た。アメリカから非難を受けて窮地に立っている状況があるからこそ、あえてイランやサウジなどを訪問し、2016年1月19日には中国・サウジ間の「包括的戦略パートナーシップ協定」に署名し、そして1月22日にイランを訪問してイランとの間で同じ「包括的戦略パートナーシップ協定」を23日に結んだのである。つまり中国はイスラム圏紛争により「漁夫の利」を得たとも言えよう、と著者は言う。

その「漁夫の利」はウクライナ戦争が起きると、突如「石油人民元」勢力圏拡大へと、習近平の中東戦略を変えさせていった。

すなわち著者が『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』の第二章の【四 対露SWIFT制裁は脱ドルとデジタル人民元を促進する】で詳述しているように、中国は当時の王毅外相を遣わせて猛然たる勢いで中東産油国を駆け巡らせ、「石油人民元」を中心とした「非ドル経済圏」形成に突進している。

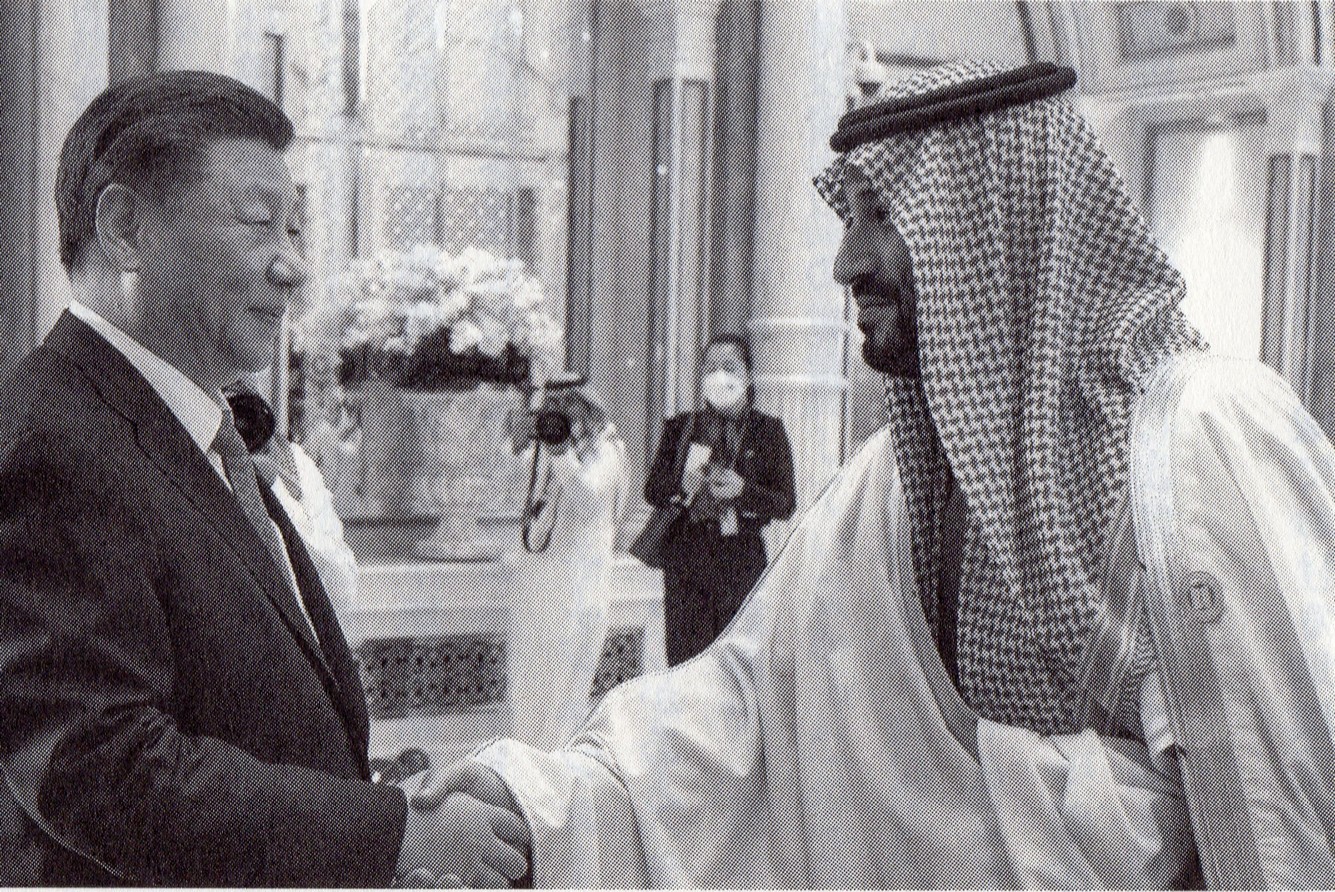

決定打となったのは2022年12月7日の習近平によるサウジ訪問で、12月8日には習近平はサルマン国王と会い、両国間における包括的戦略パートナーシップ協定への署名を行ない、2年ごとに首脳会談を実施することで合意した。その後ムハンマド皇太子とともに、12件の2国間協定・覚書の締結に立ち会った。

中国・アラブサミット初開催 習近平と握手を交わすムハンマド皇太子(ロイター)

その主な内容には以下のようなものがある。

- サウジアラビアの「ビジョン2030」と中国の「一帯一路」構想との協調計画。

- 両国間の民事、商業、司法支援に関する協定や直接投資奨励の覚書。

- 中国語教育への協力に関する覚書。

- サウジと中国の会社は34の投資協定に署名した。

- デジタル経済や情報通信技術分野を含み、ファーウェイ製品使用を約束。

そして、12月9日には、習近平はリヤドで湾岸協力会議首脳やアラブ諸国首脳との会議に出席し、それらの首脳会議で、「中国は今後3年から5年で、湾岸諸国やアラブ諸国と次の重要な協力分野で努力する意向がある」と前置きして、「上海石油ガス貿易センターのプラットフォームなども十分に活用しながら、石油や天然ガス貿易の人民元決済を展開したい」と述べたことである。すなわち、中国がエネルギーを輸入する際に人民元建ての取引を広げたいとの意欲を表明し、参加者の賛同を得たのである。

こうして中国は石油の「クロスボーダー人民元決済」へと踏み出したのである。ちなみに2021年末までのデータで、中国人民銀行は40カ国や地域と通貨スワップ協議をサインしており、25カ国や地域で27の海外人民元清算銀行を設立している、と著者は述べている。

さらに、2023年2月14日にはイランのライシ大統領が訪中して習近平と会談し、同大統領に習近平は「中国は常に戦略的観点からイランとの関係を捉え発展させており、国際・地域情勢がどう変化しようとも、いささかも揺らぐことなくイランとの友好的協力を発展させ、両国の包括的な戦略的パートナーシップが絶えず新たな発展を遂げる後押しをし、百年間なかった大きな変化の中で世界の平和と人類の進歩のために積極的な役割を果たしていく」と表明した。

こうした経緯を経てて3月10日に「中国・イラン・サウジ」3カ国共同声明が発表され、中国はアメリカにはできなかった「中東紛争国の和睦」の一つを成し遂げたのである。これはまさに、1974年にサウジとアメリカが創り上げた「ペトロダラー制度」に別れを告げ始めた瞬間であったと言っても過言ではないだろう。

それにしても、なぜ全人代開催中の3月6日に訪中し、3月10日に「中国・イラン・サウジ」3カ国声明を発表したのだろうか?

実は何としても、この「3月10日」を選びたかった強烈な理由がある。

それは「3月10日は習近平が全人代で国家主席に選出された日」だからだ。すなわち、これは習近平三期日スタートに対する祝砲だったのである、と著者は述べている。

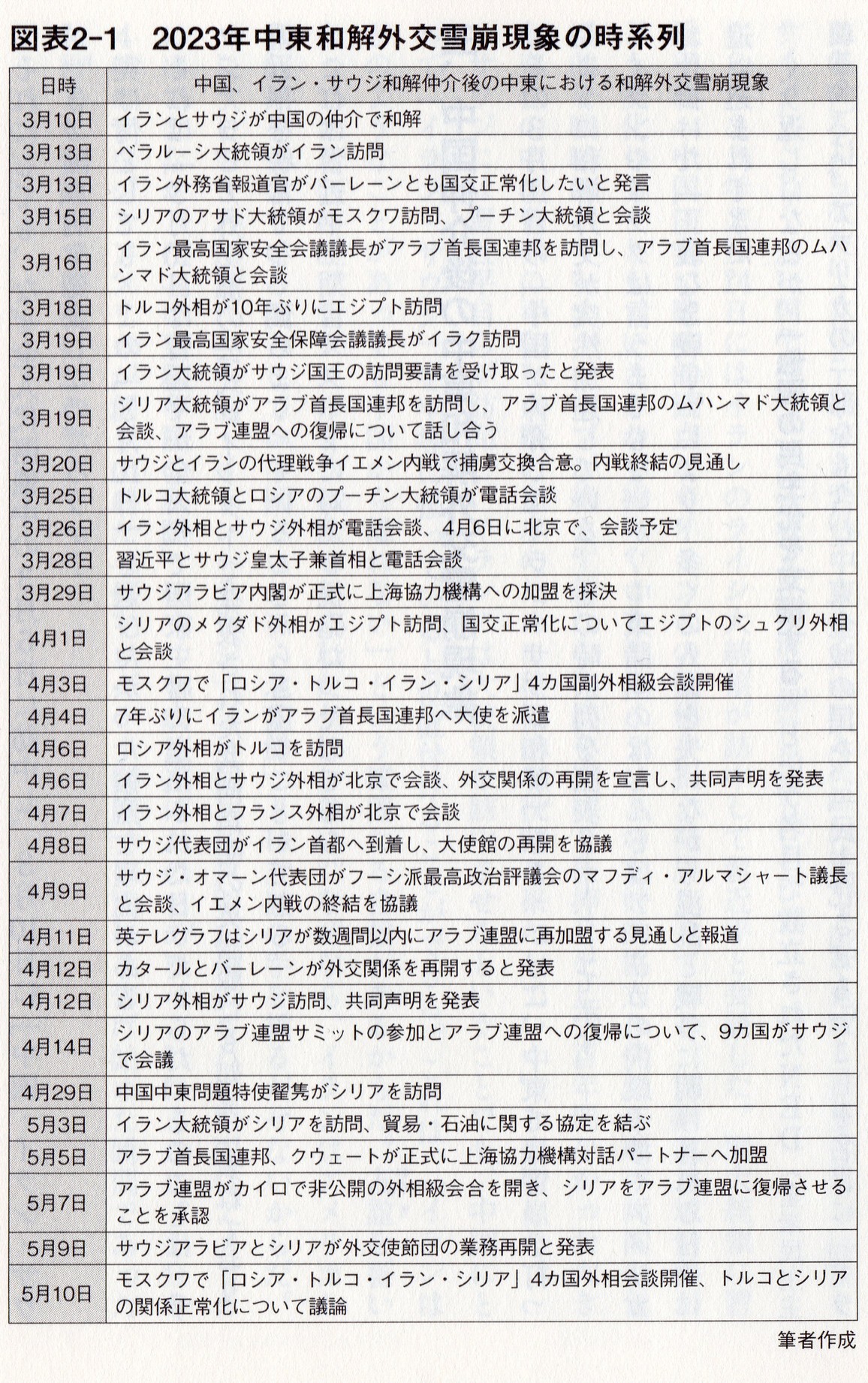

中国仲介後の中東和解外交雪崩現象

その3月10日の「中国が仲介したイラン・サウジ和解」をきっかけに、中東では雪崩を打ったように和解外交が突然加速している。その時系列を図表2−1として示す。

イランやイラクは言うまでもないが、中東諸国のほとんどはアメリカの内政干渉やアメリカが仕掛けた「正義なき戦争」により、多くの人命を失いながら混乱と戦争に明け暮れる日々に追い込まれてきた。

くり返しになるが、「他国の民主化を支援する」という名目で設立されたNED(全米民主主義基金)は、アフリカの一部をも含む中東全域の民を、「民主化させる」ことを名目に「アラブの春」(カラー革命)と言われる民主化運動に駆り立てた。民主化するのは良いことのように見えるが、実は中東の秩序を乱し、果てしない混乱と災禍の連鎖をもたらしただけだった。NEDはアメリカの戦争ビジネスを操るネオコン(新保守主義者)の根城のようなものなので、当然の結果かもしれない。

事実、中東の国々には、「アメリカは内政干渉ばかりして中東を混乱に陥れるが、中国は内政干渉せずに中東各国に安定と経済的メリットをもたらす」と映ったと、数多くの中東メディアが報じている。その結果が図表2−1に表れている、と著者は言う。

他方で、2022年12月28日、トルコとシリアの高官がモスクワを訪問して「ロシア・トルコ・シリア」の3カ国会談が行なわれ、プーチンが3カ国問の機構設立を提案しているが、これは2022年12月7日の習近平によるサウジ訪問と呼応した動きである。

シリア内戦もまた、もともとアメリカの戦争ビジネスを操るネオコンの根城のようなNEDが2010年〜2011年にかけて起こした「アラブの春」(カラー革命)と言われる民主化運動により始まった内戦だが、「民主」という美名を使っいながら、実際は多くの国をアメリカの一極支配下に置くというのが目的だ。

「アラブの春」により、エジプトでは30年続いたムバーラク政権が、リビアでは42年続いたカダフィ政権が崩壊した。しかしシリアではアサド政権が40年にも渡って続いており、まだ打倒されていない。だからアメリカはアサドを目の敵にしているが、アサドの背後にはロシアやイランなどがいる。

そのイランとアメリカの同盟国だったはずのサウジを中国が仲介して和睦させたように、実はプーチンが仲介してシリアとトルコを和睦させようとしている。

2023年3月15日のアサドとプーチンの会談では「トルコとシリアの和睦」に関しても話し合われたとのこと。

最終的には2023年5月7日に、シリアのアラブ連盟への復帰が決定された。5月7日、アラブ連盟はカイロで臨時外相会合を開催し、2011年にシリアに科した参加資格の凍結を解除すると決定したのだ。12年ぶりの和睦である。

(筆者注:しかし、2024年11月にシリアのアサド政権は崩壊した。2025年4月現在、シリアでは国際テロ組織アルカイダを前身とするシリア解放機構=HTSが暫定政権を樹立しているが、まだ国内は不安定で今後の動向は未定である。)

アメリカができなかったことを、中露が実現する。これはとてつもない地殻変動を招く。

実はアフリカの多くの国はプーチンを支持しているという事実もある。

冷戦時代、旧ソ連はアフリカの多くの国に軍事支援や経済支援を提供していた。冷戦終結後のロシアにとってアフリカの重要性は薄れ、影響力が弱まった時期もあったが、ウクライナのクリミア半島を併合した後、ロシアは再びアフリカに注目し、20カ国前後のアフリカ諸国と次々と軍事協定を締結してきた。アメリカの干渉はアフリカに混乱を招き、今となっては「ロシアこそが自国を助けてくれる」というアフリカ諸国は少なくない。

そのため2022年3月2日における「ウクライナからのロシア軍即時撤退の国連決議案」では、アフリカの国は「反対1、棄権17、不参加8」で合計26カ国がロシアを非難しなかった。

また習近平が訪露してプーチンと会った2023年3月20日、実は同時に「多極世界におけるロシア・アフリカ会議」がモスクワで開幕されていた。その閉幕式でプーチンは「今後もアフリカとの協力関係を深め、200億米ドルを超える国債の支払いを免除する」と表明している。こうして、第一章で述べた中露共同声明の舞台は準備されていたのである。

図表2−lに示したように雪崩現象というか、ドミノ倒しというか、3月10日の中国によるイラン・サウジ和解仲介は、唸りをあげて凄まじい地殻変動を世界地図に描き始めたのだ。

そして、これらの中東和解外交雪崩現象の根源にあるのは、アメリカによる「カラー革命」という内政干渉があるのだ。NEDが設立される前までは、CIAやFBIが活躍していたが、NEDが設立されてからは、「アラブの春」にしろ、第一章で書いたウクライナの「マイダン革命」にしろ、すべて背後にはNEDがいるということを私たちは認識しなければならない。

たしかにロシアが今ウクライナを武力攻撃しているのは許されない。

しかしこれは、これまで約40年間にわたってアメリカが全世界に撒き散らしている「東欧革命」を含めた「カラー革命」の結果であって、中東の国々は「アラブの春」のせいで互いが激しく武力攻撃し合う年月を送ってきた。テロを生んだのもアメリカだ。

その「カラー革命」の一つが、バイデンが仕掛けたマイダン革命で、その結果引き起こされたウクライナ戦争が今目の前で展開されているために、よほどロシアが特殊だと思ってしまうかもしれないが、同様の戦闘は中東で何十年にもわたって繰り広げられてきている。

中東諸国は、その災禍と疲弊に懲りて、「今後二度と再び、アメリカの思うままにさせてなるものか!」ということに目覚め、その気概で固く結ばれているということだ、とと著者は述べている。

イランとサウジの和睦効果は、1979年から国交断絶していた「イランとエジプト」の和睦を引き起こしている。先述した2022年の習近平によるサウジ訪問に合わせて、イランとエジプトが接近する効果も導き出した。イラン・エジプト両国が国交断絶に至ったきっかけにはアメリカが介入したイスラエル問題があったが、両国は「アメリカのイラク占領政策への批判」で完全一致を見ている。イラン・エジプトが国交を回復するのは時間の問題だろう。

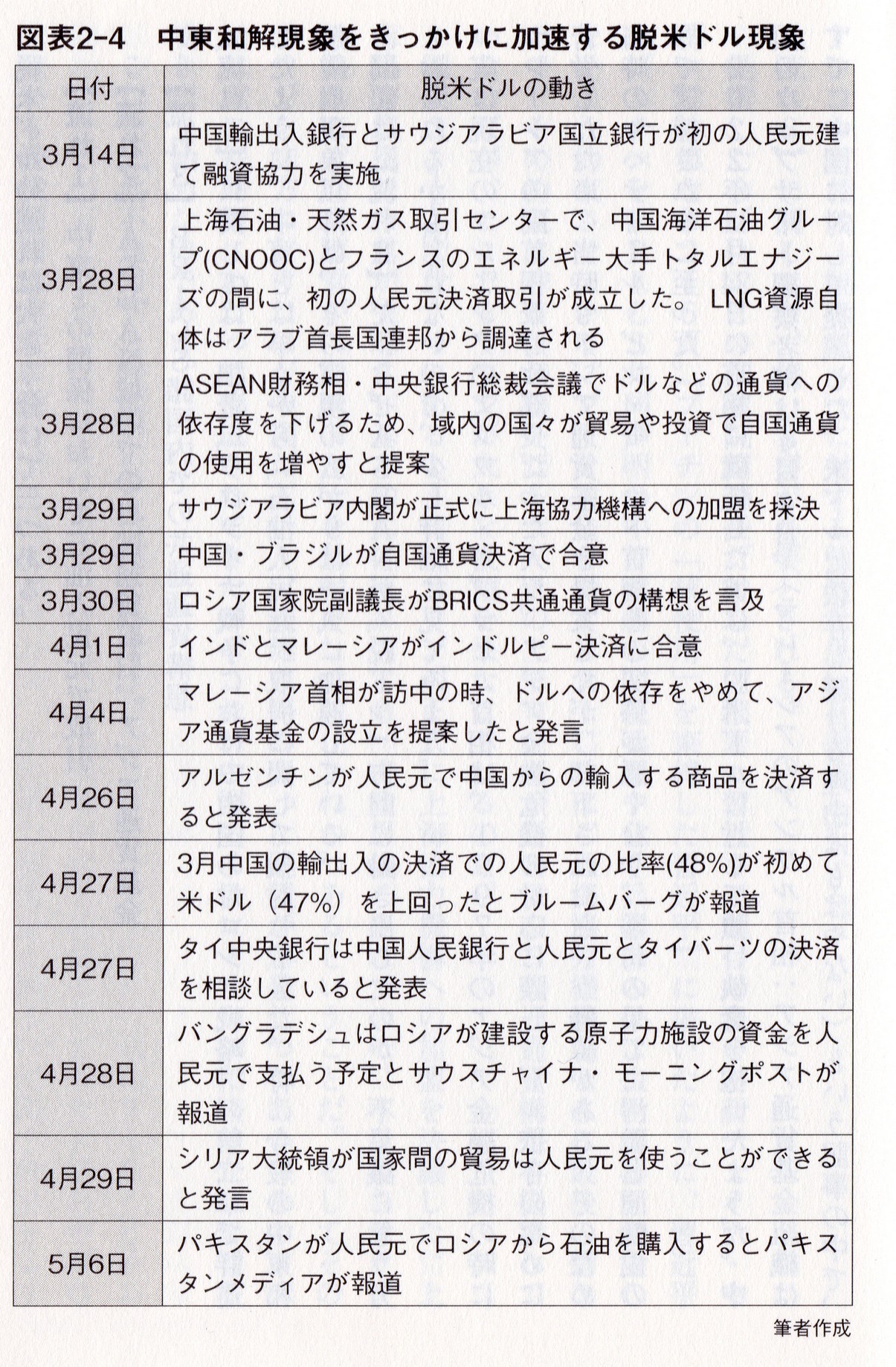

加速する脱米ドル現象と地殻変動

中東におけるこの和解外交雪崩現象を受けて、「脱米ドル」化現象も加速している。2023年3月10日以降の脱米ドルの動きを図表2−4に示した。

脱米ドルの流れは大きく分けて三つある。

【流れl】中東との関係において石油人民元で取引

【流れ2】ASEAN域内での自国通貨取引、アジア通貨基金

【流れ3】BRICS諸国内での共通通貨構想

【流れ1】に関しては、拙著『ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略』の第二章で詳述したように、中東とは早くから「石油人民元」取引に関して検討してきた。特に今般の中東和解雪崩現象以降は、その実現の広がりは一気に加速している。

問題は【流れ2】だ。なぜASEANが「脱ドル」方向に動き出したのか、不思議に思う方もおられるかもしれないので、少し詳細に見てみよう。

実は現在のマレーシアのアンワル・イブラヒム首相は、1997年のアジア金融危機の時にマレーシアの副首相兼財政部長だった人だ。アジア金融危機の対応に際し、ドル依存のために苦労したため、当時もアジア通貨基金を提案したが、却下されたという経緯がある。そのため当時のマハティール・ビン・モハマド首相との関係が悪くなり、挙句の果てに汚職と同性愛の罪で逮捕されるに至った。

2022年11月24日に首相に就任した彼は、脱米ドルに対して強い執念を抱いたようだ。中国のウェブサイト観察者綱は4月4日、(マレーシアのアンワル首相―アジア通貨基金組織はすでに中国に対して提議した。米ドルに依存し続ける理由はもはやない)という記事の中で、アンワル首相の「脱米ドル」に対する強烈な思いを報道している。

【流れ3】に関しても、深い考察が必要とされる。

提案したのがロシアの国家院副議長だからだ。拙著『習近平三期日の狙いと新チャイナ・セブン』の第七草246頁【プーチンの「核使用」を束縛した習近平】に書いたように、習近平はプーチンをBRICS共同声明の中で束縛し、核兵器や化学兵器あるいは生物兵器を使用しないよう約束させている。プーチンにとってBRICSは、上海協力機構とともに最後の砦なので、その約束は守るしかないだろう。その上でロシアがBRICS共通通貨構想を提案しているのだが、ここでもサウジが大きな役割を果たしているのだ。

図表2−1と図表2−4にあるように、サウジが正式に上海協力機構への加盟を決議した(表2−1 2023年3月29日)。上海協力機構は中露が主導し、基本的に「反NATO」で意思統一されている。すなわちサウジの絡みで、非米陣営が「脱米ドル」を基軸として強化されつつあるということだ。そしてそのサウジを味方に付けたのが中国だという、複雑に絡み合った連鎖が爆発しつつある。そのマグマは実に長期間にわたって形成されてきたが、これが中国のイラン・サウジ和睦仲介によって噴き出し始めたのである。

これを【兵不血刃】と呼ばずして、何と呼ぼう、と著者は言う。

しかも潜伏期間は非常に長い。

実は、共産中国である中華人民共和国誕生以来、毛沢東は発展途上国との提携を強化せよと指示した。中華人民共和国の国連加盟を目指すためだ。その指示に沿って1954年に中国の周恩来総理はインドのネール首相と会談し平和五原則を発表した。これに沿って1955年に開催したバンドン会議が、のちのアジア・アフリカ会議の軸になっている。バンドン会議の参加国の多くは第二次世界大戦後にイギリス、フランス、アメリカ、オランダあるいは日本(大日本帝国)などの「帝国主義」の植民地支配から独立したアジアとアフリカの29カ国で、その時すでに世界人口の54%を占めていた。

以来、中国とアフリカの結びつきは尋常ではなく強固で、中国のどの大学にも「アジア・アフリカ研究所」があり、どの行政機関にも「亜非処(アジア・アフリカ部局)」というのが設立されているほどだ。習近平政権になってからは、トランプ政権時代に黒人差別が激しかったために、中国とアフリカ53カ国との結びつきを一層強化させることに貴献している。

中国はまた「発展途上国77+China」という枠組みの国際協力機構を持っており、南米やASEAN諸国を含めた発展途上国の頂点に立っていることを自負している。

「BRICS+」という新興国同士のつながりや、中央アジアを中露側に引き付ける「上海協力機構」という枠組みもある。

残るは「中東」だけだった。

それがこのたびの「中国のイラン・サウジ和睦仲介」によって、「米一極支配」から抜け出し、「多極化」による「世界新秩序」構築はほぼ決定的となっている。

なお、OPECプラス、上海協力機構およびBRICSのメンバー国をみてみると互いにオーバーラップしながら参加している状況もあり、特にロシアはこの三つの組織のどれにも入っていることは注目に値する。人類の「85%」がロシア制裁に加わっていない原因の一つも、ここにあると解釈していいかもしれない。

そもそも上海協力機構というのは旧ソ連崩壊(1991年12月)に伴い誕生した多くの旧ソ連圏内にいた国々との間の国境問題を解決するために上海ファイブ(中国、ロシア、カザフスタン、キルギス、タジキスタン)を中心として1996年に上海で会議を開催し、2001年に上海協力機構として設立されたものだ。2002年には地域対テロ機構に関してだが、軍事協定も締結されている。

中国は盛んに、これは軍事同盟ではないし、「反NATO」でもないと強調するが、しかし対テロ作戦演習を名義として、2003年からは軍事演習が行われるようにもなっており、2005年からは中露共同軍事演習も始まっている。

最近では、ロシアはNATOにとっての最大の敵国だろうから、アメリカと対立し、NATOにとっての敵国が中心にいる上海協力機構が、「反NATO的色彩が濃い」存在であると位置付けるのは、現実離れしているわけではない。2018年の上海協力機構・青島サミットでは「G7の対抗軸」としてアピールし、アフガン紛争やシリア内戦、あるいは北朝鮮やイランの核問題に関して共同で取り組む姿勢も示しているので、「反米」というか「反NATO的」であると言うのが妥当だろう。

特に上海協力機構の正式加盟国(中国、ロシア、カザフスタン、キルギスタン、タジキスタン、ウズベキスタン、インド、パキスタン)の人口(33.19億人)が全人類に対して占める割合は41.26%で、後述するオブザーバー国や対話パートナー国も含めたら47.90%にものぼる。人類のほぼ半分が上海協力機構に加盟することになるのだ。上海協力機構には今後、続々と中東を中心とした産油国が入ってくるので、アメリカにとっては脅威にちがいない。したがって上海協力機構には「非米陣営」の国々が集まっているとみなすことができる。

なお、上海協力機構に関して地殻変動が起きるのは、何と言ってもサウジが加盟することだ。すでに述べたように、サウジ内閣が正式に上海協力機構への加盟を採決し、それに呼応して、上海協力機構では、まず順番として「対話パートナー国」としての加盟が批准された。

5月5日になると、上海協力機構・外相会議がインド南部のゴア州ベノーリムで開催され、アラブ首長国連邦(UAE)、クウェート、モルディブ、ミャンマーが、新たに対話パートナー国として加わることが発表された。図表2−1に列挙したのは中東関係なので、図表2−1にはモルディブ(インドとスリランカの南西のインド洋にある島国)とミャンマーは削除してある。上海協力機構の勢いが、どんどん広がるばかりだ。

上海協力機構には、正式メンバー以外に以下のようなレベルでの「待機組」がいる。

オブザーバー国:アフガニスタン(前の政権)、モンゴル、ベラルーシ、イラン(2023年中に正式メンバーとなる)

対話パートナー国:スリランカ、トルコ、アゼルバイジャン、アルメニア、カンボジア、ネパール、エジプト、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE)、クウェート、モルディブ、ミャンマーなどだ。BRICSも同様で、図表2−5に書いた正式メンバー国以外に、以下のような状況にある。

加盟申請をしている国:アルゼンチン、イラン、アルジェリア、メキシコ

2022年のBRICSサミットに参加した非正式メンバー国13カ国:アルジェリア、アルゼンチン、エジプト、インドネシア、イラン、カザフスタン、セネガル、ウズベキスタン、カンボジア、エチオピア、フィジー、マレーシア、タイ

こういった巨大な「塊」以外にも、アフリカやASEANを含む「発展途上国」が中露側に付いているので、この流れを遮るのは、もはや困難だろうと思われる、と著者は述べている。

OPECプラスの原油生産量削減が「脱米」を加速化

このような流れの中で2023年4月2日、OPEC(石油輸出国機構)(オペック)加盟国(イラン、イラク、クウェート、サウジアラビア、ベネズエラ、リビア、アルジェリア、ナイジェリア、アラブ首長国連邦、ガボン、アンゴラ、赤道ギニア、コンゴ)とその他の産油国(アゼルバイジャン、バーレーン、ブルネイ、カザフスタン、マレーシア、メキシコ、オマーン、ロシア、スーダン、南スーダン)で構成される「OPECプラス」は、日量100万バレル以上の減産を実施すると発表した。

この中にイランやサウジだけでなく、「ロシア」が入っていることが注目点だ。

ロシアのウクライナ侵攻と、アメリカの制裁により、西側諸国はロシアから安価な石油や天然ガスを購入することができなくなったので、原油価格は高騰を続けている。特にアメリカでは金融政策のまずさも加わり、異常なまでにインフレ率が高くなっているため、今回のOPECプラスによる原油減産措置はアメリカにとって手痛い。原油減産は原油価格のさらなる高騰を招くので、産油国であるロシアにとっては有利になるため、バイデン政権は激しい反対の姿勢を示した。

このたびのOPECプラスの動きに関して、>北京大学国際関係学院の王勇教授は4月3日、環球時報の記者に対し、「OPECプラスによる減産は、アメリカのユーラシア大陸における政治的影響力の衰退の表れであり、アメリカの覇権が薄れつつある兆候でもある。これらはすべて、アメリカの自業自得で、覇権の乱用が招いた結果だ。これまで、国際的な石油や商品は米ドル建てで取引されていたため、アメリカの金融が世界を支配していた。しかしアメリカは米ドルの覇権を乱用して、ドルを使用する他の国々を圧迫してきた。これは、ドルの信頼性に深刻な影響を与えてきた。アメリカが、石油の大口買い手としての地位を失ってからは、米ドルの覇権と金融の覇権は他の国々からの挑戦を受け始め、各国は『脱米ドル化』に向かって突き進み始めた」と述べている。

この「自業自得」発言に関して、実はアメリカのイエレン財務長官が2023年4月16日にCNNの独占インタビューを受けて、同様のことを言っている。「アメリカがロシア、イラン、その他の国に対する米ドルの役割に関連する金融制裁を使用するリスクは、一定期間後、米ドルの支配を損なう可能性がある」と述べたのである。

ほぼ同時期にアメリカの財務長官が同様のことを言ったというのは、衝撃的と言えなくもない。

一方、アメリカのウォール・ストリート・ジャーナル紙は3日、関係者が、サウジのムハンマド・ビン・サルマン皇太子兼首相が側近に「もはやアメリカを喜ばせることには興味がない」と語ったことを明らかにしたと報じたことが興味を引く、とも述べている。

こういった「脱米」を目指す大きな流れは、結果的に「脱米ドル」を加速させることにつながっていくだろう。「脱米ドル」には一定の時間がかかるだろうが、「脱米」の動きはすさまじい勢いで加速しており、人類の「85%」をけん引している。その動きは日本のメディアからは見えない。いや、見てはならないのだ。そのことは終章で述べる。

|