第6章 台湾有事はCIAが創り出す!

世界人口の72%が専制主義的な国に住んでいる

民主主義の国家には「普遍的価値観」というのがあって、一般的に「自由、民主主義、基本的人権、法の支配、市場経済……」などを兼ね備えた価値観と解釈されている。人類全体から見ると「先進的西側諸国」に根付いている価値観とみなすことができ、たとえば日本には、中国やロシアのような国を「専制主義的」あるいは「全体主義的」で、「自由や民主や平和」を重視しない「後進的な国」だとみなしている人が多いにちがいない。

こういった専制主義的な国は、「人類の知的レベルの発達度から見たら、野蛮で未発達で文明度が低い」と、民主主義国家は「見下している」かもしれない。そして、先進国が「民度の低い」国々とやや軽蔑的に見ている「専制主義的国家」は、人類のほんの一部分に過ぎず、早いところ発展して先進国が持つ「普遍的価値観」に「追いついてきてほしいものだ」と思っている人も中にはいるだろう。

ところがスウェーデンのV-DEM(Variaties of Democracy Institute/民主主義多様性研究所)2023年レポートに載っている2022年データによると、世界人口の72%(57億人)が「専制主義的な傾向の強い国」に住んでいるという。

このパーセンテージは、全人類の内で、ロシアに対して制裁をしていない国の人口の割合である「85%」に近く、習近平が構築しようとしている「米一極化から多極化へ」移行する「世界新秩序」を構成する人口とほぼ重なっている。

これ以外に、V-DEM 2023年レポートは、2022年の特徴として、以下のようなことを列挙している。

- 平均的な世界市民の民主度(民主主義のレベル)が、2022年には1986年の民主度に戻った。

- 多くの地域で民主主義が悪化している。アジア太平洋地域では現在、1978年の民主度にまで下がっている。

- 2022年には35カ国で言論の自由が悪化している。10年前はわずか7カ国だった。

- メディアに対する政府の検閲は、過去10年間で47カ国で悪化している。

- 市民社会組織に対する政府の弾圧は37カ国で悪化している。

V-DEM 2023年レポートは「2022年は民主度が非常に後退した1年となった」と書いているが、ここで言う「民主度が低い国」は、必ずしも「絶対主義的で独裁的な国家」を指しているのではなく、民主的選挙制度はあっても実際には「専制主義的傾向にある国」を指している。

たとえばロシアにもインドにも「普通選挙」がある。それを以て民主主義国家と定義するなら、ロシアもインドも民主主義国家のはずだ。しかしロシアは言うに及ばず、インドでさえ、実態は非常に専制主義的で、ユーラシア大陸を北から南に一直線につなぐ「ロシア-中国-インド」という「柱」は、いずれも「専制主義的な国家」の範疇に入るのである。

日本は「自由で開かれたインド太平洋」という戦略によって対中包囲網の一つを形成しようとしているが、インドを西側先進国の仲間と位置付けるのは非現実的だ。第二章でも述べたように、インドは中露側のBRICS諸国の一員であるだけでなく、反NATO色彩の濃い上海協力機構のメンバー国であるのを忘れてはならない。

2023年3月20日、岸田首相は、訪問先のインド・ニューデリーにおいて、「インド太平洋の未来~『自由で開かれたインド太平洋』のための日本の新たなプラン~“必要不可欠なパートナーであるインドと共に”」と題する政策スピーチを行ない、自由で開かれたインド太平洋の新たなプランを発表した。

2022年3月19日にも、岸田首相はインドを訪問してモディ首相と会談した。本来の主たる目的は、ウクライナに軍事侵攻したロシアの横暴に対する非難と日米豪印(クワッド)の枠組みによる対中包囲網の強化のためだったはずだ。

しかし3月19日に発表された「日印首脳共同声明」では、ロシアの「ロ」の字も出てこないし、共同記者会見でもモディ首相は「ロシア」という言葉を口にしなかった。

日米豪印の枠組みに関しても共同声明では「日米豪印の前向きで建設的なアジェンダ、特に新型コロナワクチン、重要・新興技術、気候変動分野における取組、インフラ協調、サイバーセキュリティ、宇宙及び教育においで具体的な成果を挙げることへのコミットメントを新たにした」という当たり障りのない文言があるだけで、対中包囲網的な意味合いはまったくない。

もともと、「自由で開かれたインド太平洋」という言葉は、「自由で開かれたインド太平洋戦略」であったものを、「戦略」を「構想」に置き換えて「自由で開かれたインド太平洋構想」に改め、ついには「構想」の文字まで削除して「自由で開かれたインド太平洋」という単なる「地域名」にまで格下げしたのは、習近平の顔色を窺ったためだという経緯がある。

そのような経緯の腰の引けたフレーズを共通概念として、「日米豪印枠組み」と言ったところで、中国には痛くも痒くもないだろう。

3月19日、ニューデリー共同は「日印首脳、声明で戦闘停止要求 岸田首相、5兆円投資表明」という見出しで、岸田首相が「日本が今後5年間で官民合わせて5兆円をインドに投資する目標を掲げる」と表明したと報じた。今どき、ここまであからさまに「金で心を買う」行動があるのかと唖然としてしまうが、金でインドの心は買えない。

インドはブラジルとともに、グローバルサウスを代表する国だ。

グローバルサウスは今、なぜこんなにまでアメリカ的西側先進諸国を嫌い、「民主度が低い」とされる中露を中心に結集しようとしているのだろうか?

それは第二章における中東和解雪崩現象でも述べたように、人類の「85%」はもう、アメリカの一極支配がもたらす弊害とともに、アメリカが「民主」の名を掲げながら、全世界にばら撒いてきた「戦争」と、そこに持って行くための「カラー革命」がもたらした紛争と混乱に嫌気がさしたからだ。

日本を含めた(フランスなどを除く)西側先進諸国には見えていない「世界の平和を破壊する民主主義国家と普遍的価値観」の実態を、残りの人類の「85%」は痛感している。

中でも「民主主義の砦」とも言われている(いた?)アメリカが、これまでどのようなことをやってきたのかを、V-DEMのパラメータにも関係してくる「戦争」に照準を当てて考察してみたいと思う。

戦後アメリカが「民主を掲げて」仕掛けてきた戦争の実態

図表6-2に示したのは、朝鮮戦争以降にアメリカが起こした戦争のいくつかを拾い上げたものである。

第二次世界大戦後、朝鮮戦争を別として、アメリカのほうから積極的に介入して大規模化させた戦争は数知れない。犠牲者は合計で何千万という数に上り、死者は子供や女性、高齢者などの一般庶民を含めて図表6-2の「1」にあるベトナム戦争だけでも800万人以上に上るので、全体を合計すれば、1千万人以上の数に至るのかもしれない。

兵士だけでなく、無辜の民の命を「戦争ビジネスの回転」のために奪っているとも言えよう。それも、たとえばベトナム戦争における枯葉作戦などは多くの奇形児を何世代にもわたって生み、ナパーム弾やクラスター爆弾などを含めて、その非人道性、残虐性は目を覆うばかりだ。

アメリカは1961年からベトナム内戦に介入を始めていたが、1964年にアメリカは「トンキン湾事件」を捏造して内戦を大規模化し、ベトナム内戦を米ソ対立の大戦場へと拡大化させていった。全世界で「ベトナム戦争反対」の声が高まり、その世界的非難を回避するためにも、第五章で述べたキッシンジャーの忍者外交から始まる米中国交正常化への道が模索されたわけだ。

図表6-2の「3」にあるラオス内戦では、アメリカ軍による空爆は58万回にも及び、ラオス人1人当たり1トンの爆弾を受けたというほど、爆撃しまくった。人類史上最多の爆撃回数と爆弾量だ。

戦争ビジネスで成り立っているアメリカは、砲弾を絶え間なく大量に消耗していかないと、国家財政が成り立っていかない。空の上には人間がいることなど考えもせずに、絨毯爆撃をくり返してきた。

これほど恐ろしい事実はない。

第五章で述べたキッシンジャーの忍者外交とニクソンによる米中国交正常化への動きと、その後の「中華民国」台湾との国交断絶も、実は武器商人であるアメリカの思惑と深く関係している。

このラオス内戦は、今では「ベトナム戦争」の陰に隠れたCIAが仕掛けた「秘密作戦」として知られているが、CIAが仕掛けた「秘密作戦」以上に恐ろしいのは、これを西側諸国の大手メディアは「公開してはならないこと」のように扱い、「アメリカの顔色をうかがってきた」という事実である。

こういった対応が孕んでいる「次の戦争を生むリスク」に関しては本書の終章で考察するが、結局、それは「台湾有事」であり、死ぬのは日本人だ、と著者は言う。

さて、図表6-2の「10」のパナマ侵攻では、アメリカが「パナマに民主主義が建設されるまでは制裁を続ける」としているのも、注目点の一つだ。

「11」にある「湾岸戦争」では、

「アメリカ政府は中東での戦争をきっかけに新世界秩序(New World Order=NWO)構築を掲げた」

というのも、本書のテーマである、

「習近平が、アメリカによる一極支配から多極化に移行して世界新秩序体制を構築する」という戦略と対を成していて、非常に興味深い。

これらを一つ一つ説明していくわけにはいかないが、全体を通しての特徴は、アメリカには「共産圏をこの世から駆逐する」という大義名分はあるものの、そのほとんどの手段は「内戦」や「内紛」、あるいは当該国の政権への「反対勢力」や「抵抗勢力」があった時に、「政権を転覆させる勢力」に加担して政権転覆を謀るというのが非常に顕著に表れていることだ。

ほかに「おやっ?」と思うのは、2014年以降に戦争がないということである。

これは2016年にドナルド・トランプが大統領に当選し、「アメリカ・ファースト」を唱え始めたからだ。トランプ元大統領は「NATOは要らない」とさえ豪語した。それに合わせてフランスのマクロン大統領も「NATOは脳死している」と言っている。次節で述べるNEDに関しても、トランプは興味を持っていなかった。ネオコン(アメリカの新保守派=ネオコンサバティブ)ではないからだ。ネオコンは1970年以降にアメリカ民主党のリベラルタカ派から独自に発展したもので、「民主を輸出する」ことを名目に他国に干渉し戦争を惹起させる。

トランプはむしろ、北朝鮮の金正恩と仲良くして、朝鮮戦争以来の朝鮮半島問題を劇的に改善しようとした。キッシンジャーと同じように、ノーベル平和賞が欲しかったのだ。だから安倍元首相にもノーベル平和賞へのノミネートを依頼していた。

それを阻止したのは当時のボルトン国家安全保障問題担当大統領補佐官だ。北朝鮮に平和が訪れたら困るのである。戦争ビジネスが成り立たなくなっていくからだ。こうしてアメリカが初めて見せた和解外交は、バイデン大統領によって表で消えた。二人ともネオコン系列だ。

それでは、アメリカはこれまで何をやってきたのか、そしてバイデン政権は何をやっているのかを、次節で詳細に考察したい。

戦後アメリカが仕掛けてきたカラー革命と「第二のCIA- NED」の実態

図表6-2で示した、戦後アメリカが起こしてきた多くの戦争は、基本的にCIAなどの諜報機関が秘密裏に潜伏して実行していた。なぜ秘密裏かというと、他の国の政党に米政府の資金を投入してはならないという法律があるからだ。しかし、CIAによる秘密手段のみに頼って他国に内政干渉するのには限界を感じて、1983年に当時のレーガン大統領の下で、ネオコン主導で超党派および民間非営利団体であるとする全米民主主義基金(National Endowment for Democracy:NED以降NED)を設立した。名目は「他国の民主主義を支援する」非政府組織だが、実際はホワイトハウスと米議会の継続的な国家財政支援に依存しており、米政府の命令に従って、世界中の多くのNGOを操作および支援して、アメリカ的価値観を「標的国・地域」に輸出し、「標的国・地域」における政府転覆や民主化運動の浸透を実行してきた。

他国の野党に政府が直接投資して政府転覆をするのではなく、NEDという(表面上の)「非政府組織」が他国の「市民団体など」に投資して政府転覆を目指すための抗議デモなどを実行させるという手段に出ることにしたわけだ。こうすればアメリカの法には触れない。

NEDの支援を受けて新しく誕生した他国の新政権は、当然「親米」となる。こうして親米諸国をできるだけ世界中に増やして世界をアメリカの言いなりにさせると同時に、紛争や戦争が起きるので武器を必要とし、アメリカの戦争ビジネスが儲かるという仕組みなのである。

これまでCIAが担ってきた役割を、NEDに肩代わりさせて「民主を輸出」し、「民主の武器化」を始めたのだ。

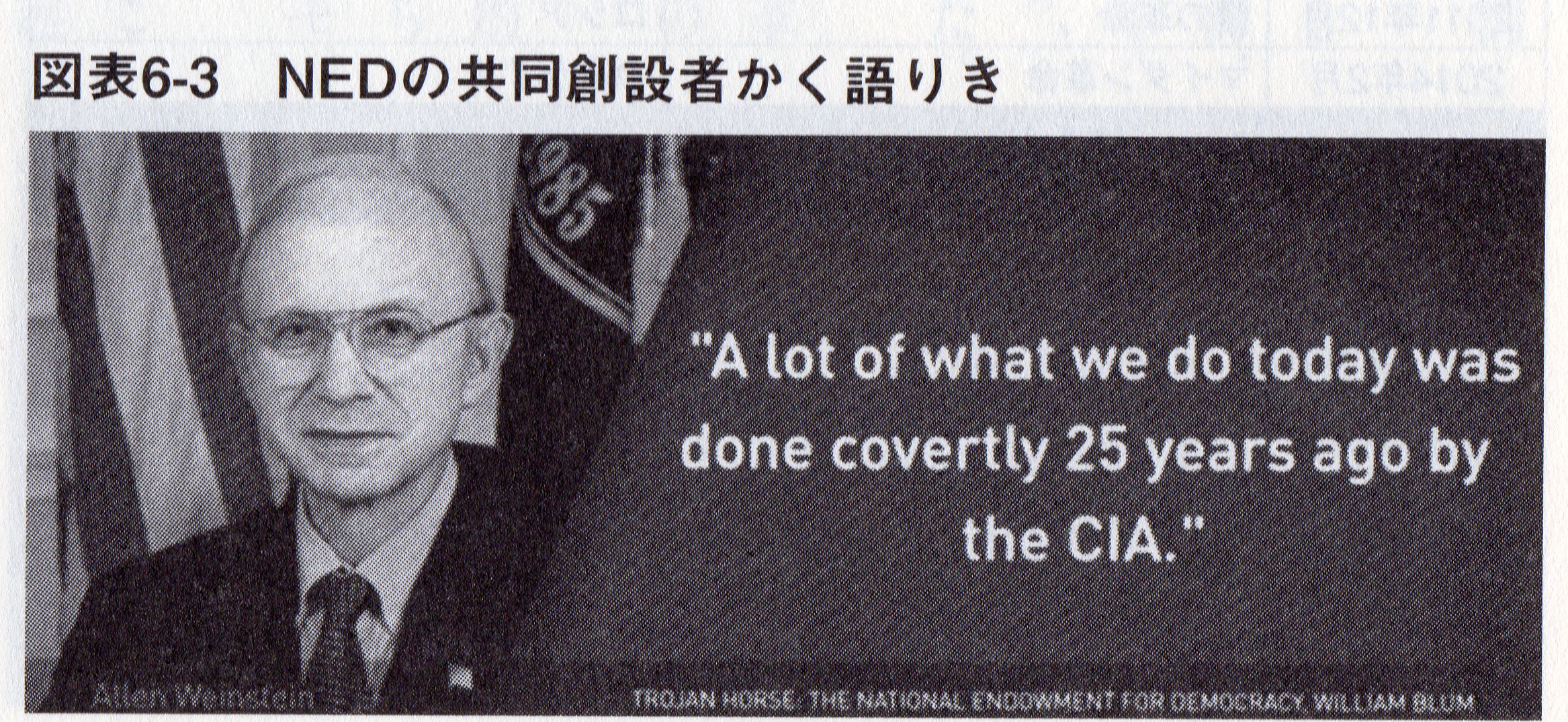

NEDの共同創設者であるアレン・ワインスタインは、1991年にワシントンポストのインタビューを受けて、「私たちが現在行なっていることの多くは、CIAが25年前から秘密裏に行なってきたことです」と率直に述べた。したがって、NEDは「第二のCIA」と国際的には呼ばれている。アレン・ワインスタインの発言が真実である証拠に、図表6-3を示す。

NEDは、旧ソ連の崩壊、ジョージアの「バラ革命」、ウクライナの「オレンジ革命」、「アラブの春」など、一連の「カラー革命」を先導してきた。国際社会で名が通っている主なカラー革命を列挙すると、図表6-4のようになる。

|