��R�́@�u�A�����J�ɒǏ]����ȁI�v�\�\�K�������}�N�������哝�̂̔��e����

�@�e���E�n��E�g�D�̗v�l���K�����b�V��

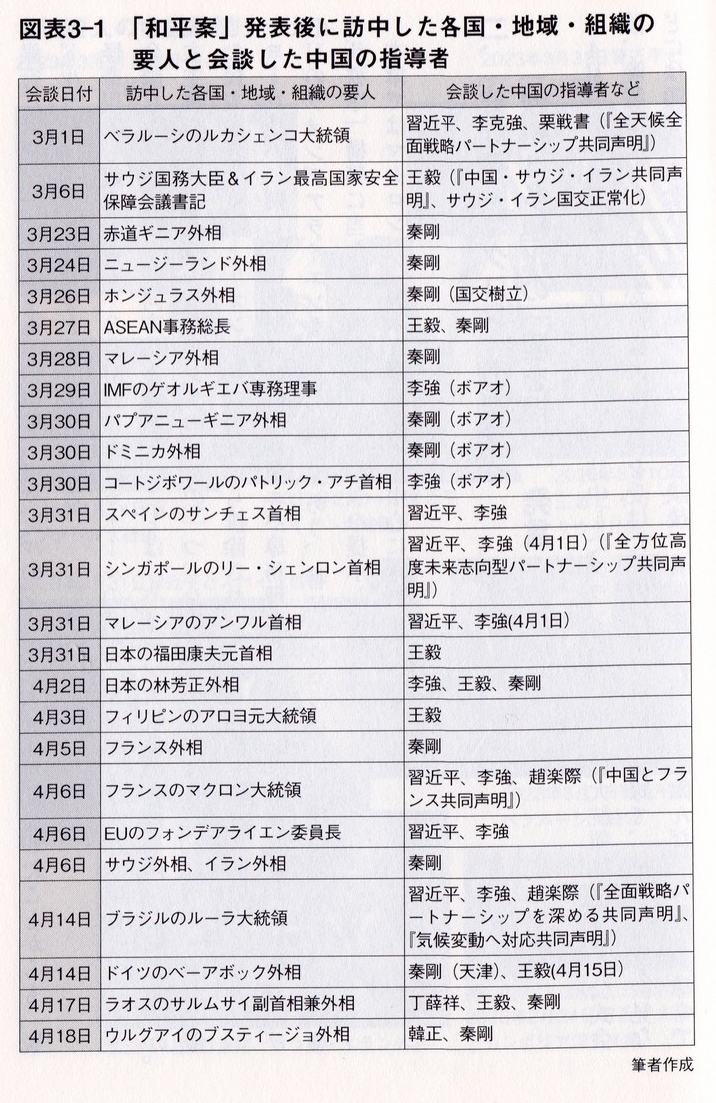

�@�}�\3�|1�Ɏ����̂́A�������E�N���C�i�푈�Ɋւ���u�a���āv�\�������ƂɖK�������e���E�n��E�g�D�̗v�l�̈ꗗ�\�ł���B

�@��Ԃ���݂�ƁA�A�W�A�E��āE�A�t���J�E��������łȂ��A���{�≢�B�Ȃǂ̐�������������̎�]���k���w���J��L���Ă���Ƃ�����ۂł��邪�A���̒��ł����҂́A�t�����X�̃}�N�����哝�̖̂K���ɒ��ڂ��Ă���B

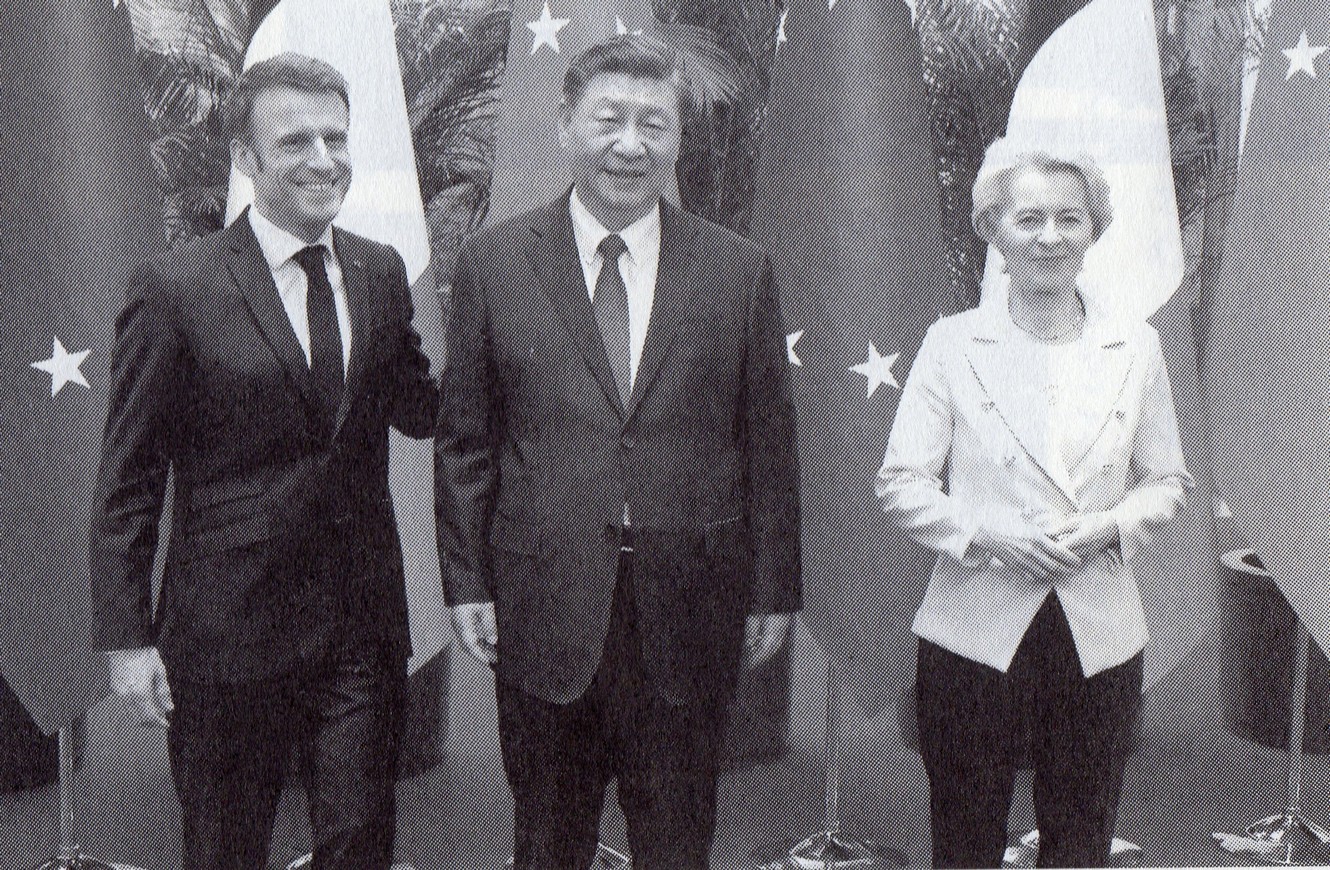

�@�}�N�����哝�̂�2023�N4��5������7���̓����ō��o�Ƃ��ĖK�������B�}�N�����ɂ́A���B�ψ����̃t�����X�̃t�H���f�A���C�G�������s���Ă��邪�A����̓}�N�������痊�܂�ĖK�������̂��A�ƒ��҂͌����B�}�N�����P�ƂŖK������Ɖ��B�̑�������u�e���v�Ƃ����ᔻ�𗁂т��˂Ȃ����炾�B

�@�]���āA�}�N�����͍��o�ҋ��ł��邪�A�t�H���f�A���C�G���͍��o�ł͂Ȃ��B�}�N�����͉{�����������k�A�ӎ`��ȂǁA�K�ߕ����琷��Ȋ��}�����B�K�ߕ��͏I�n��@���ŁA�ő��ɋL�҉�Ȃǂɂ͊���o���Ȃ��̂ɁA�}�N�����Ƃ̉�k��A�����ŋL�҉�ɂ��Ղ̂�����A�q��ł͂Ȃ����}�Ԃ肾�B

�}�N�����哝�̂ƏK�ߕ����Ǝ�Ȃ���уt�H���f�A���C�G�����B�ψ���

�@�}�N�����̓E�N���C�i�푈�u�a���āv�ɂ��^�����������łȂ��A�����ׂ����ƂɁA���������ɂ͒����R�����͂�����B

�@�}�N�����́A5���ɖk���ɒ����Ȃ�A�������t�����X��g�قōݒ��̃t�����X�l�Ɍ����ču�������Ă���B�u���Ń}�N�����́A�u�K�ߕ�����Ă��Ă���E�N���C�i�푈�Ɋւ��鐭���I�E�O��I�����Ăł���a���Ă����}����B�t�����X�͘a���Ă̓��e�S�̂ɓ��ӂ���킯�ł͂Ȃ����A�a���Ă͕����̉����Ɋ�^����v�Ƃ�����|�̂��Ƃ��q�ׂ��B

�@���́A�t�����X�哝�̕{�͖K���ɐ旧���}�N�����̓A�����J�̃o�C�f���哝�̂Ɠd�b��k���u�E�N���C�i�ł̐푈�I�������Ɍ����Ē����̊֗^�����߂闧��ň�v�����v�Ɣ��\���Ă���B�o�C�f���̌�����������}�N�����́A�����|�����̂Ȃ��B

�@�K�ߕ��ƌ�����k������O��4��6���ߌ�3��22���Ɉȉ��̂悤�ȃc�C�[�g�𒆍���Ɖp��ƃt�����X��Ō��J���Ă���B

�@�H���F���́A���������a�̍\�z�ɏd�v�Ȗ������ʂ����Ă���Ɗm�M���Ă��܂��B����͐��ɁA�������ꂩ��c�_�����i���悤�Ƃ��Ă�����̂ł��B���͂��ꂩ��K�ߕ����Ǝ�ȂƁA��Ƃ�C��A�������l���A�H�ƈ��S�ۏ���ȂǂɊւ��Ęb���������ƂɂȂ��Ă��܂��B

�@��k�ł́A�}�N�����́A��p���Ȃǂ����тɂ��o�����A�u�����ƊW��f�ȂǁA�o�J���Ă���v�ƈÂɃA�����J�̃f�J�b�v�����O��ᔻ���A���K�ߕ��̏�����u�a���āv��J�߂��������B

�@�K�ߕ����t�����X���^���A�����ƃt�����X���邢�͉��B�ŁA�K�ߕ����͐�����Ƃ���́u���ɉ��v��i�߂Ă������ƃ��u�R�[���𑗂��Ă���B���Ȃ킿�K�ߕ��́A���B���˂ɑ��ɉ����E�̓Ɨ������u��Ɂv�Ƃ݂Ȃ��Ƃ����Ӗ��ŁA���́u��Ɂv���A�t�����X��ʂ��āA���Ȃ牢�B�ɒS���Ăق����Ƃ�����]��`�����킯���B

�@����ɑ��ă}�N�����́u�����������l���Ă���v�Ɖ��������A��k�ł͑����̌o�ϋ��͂Ȃǂ�����āA�I�n�Ȃ��₩�ȕ��͋C�ɕ�܂�Ă����B

�@�L�B�ɍs�����}�N�����̂��Ƃ�ǂ��ďK�ߕ����L�B��

�@4��7���A�}�N�����͍L�B�ɍs�������A���̗��R�͂�����B�t�����X��Ƃ̑������L���Ȃɂ��邩�炾�B

�@���Ă̐A���n����A�t�����X�̓x�g�i�����̂��Ă������A�t�����X�͏�C��V�ÂȂǂɉ����āA1861�N����x�g�i���̋߂��ɂ���C�݉����̍L���Ȃɑd�E�n������Ă���B����1899�N11��16���ɐ�������99�N�Ԃ̑d�،��ōL�B�p�d�E��������������B�����푈����ɂ͓��{���L�B�p���̂��A���{���~��͒��ؖ����ɕԊ҂��ꂽ�B

�@���̈Ӗ��Ńt�����X�ƍL���Ȃ͂Ȃ��肪�[���̂����A��40�N�O��1984�N�A�t�����X�ő�̓d�͉�Ђł���EDF�i�G���N�g���V�e�E�h�E�t�����X�j�͍L���ȂƋ��͂��đ刟�p���q�͔��d�����܂ޑ����̃v���W�F�N�g���J���B���ʂ̃}�N�����K���ɂ́A����EDF���͂��߃A���X�g���i�S���ԗ��̐������͂��߂Ƃ��āA�ʐM�E�M���E�����e�i���X�ȂǁA�S���Ɋ֘A���鑍���I�Z�p����у\�����[�V���������t�����X�̑����Њ�Ɓj�A���F�I���A�i�i�|���I���O���̒��߂ɂ���Ēa�������s�s���̐����V�X�e�����^�c����t�����X�̖��Ԋ�Ɓj�A�q��F�����G�A�o�X�̑�\�҂��܂�50�l�ȏ�̑���ƉƂ����s���Ă����B

�@�K�ߕ������ɂȂ������Ƃ�2015�N����2022�N�܂ł̊ԁA�L�B�ɖ{�Ђ�u����������q��𒆐S�Ƃ��Ē����̓G�A�o�X���獇�v340�@�ȏ�̍q��@���w���i�ꕔ�w���_��j���Ă���B���ʂ������Ԃ�20�ȏ�̏��ƌ_������сA���Ƃ��Β����̓G�A�o�X��160�@�̍q��@�i��2.6���~�j�����A�V�Âł͓�{�ڂ̐������C����ݗ����邱�Ƃ�B�t�����X�̊C�^���CMA CGM�Ђɂ͒����D���O���[�v�iCSSC�j��16�ǂ̃R���e�i�D�i��4000���~�j�������B

�@����A�L���Ȃƃt�����X�͑�������ĕ����E����Ȃǂɂ����Đ[���ւ��������A1920�N�A�k����w��L�������t�͊w�Z�i���R��w�̑O�g�j�����͂��āA�t�����X�̃������ɒ�����w��ݗ��������Ƃ�����B�܂��A�ْ��w�ё@���{�R�Ƌ��d�����j�x�ɏ������悤�ɁA1918�N4���A�ё͌Γ�ȁE�����Łu�V���w��v��g�D���A�t�����X�ւ̋H���w�i�����Ȃ���w�ԁj�^�����N�����āA�i���I�m�����q�i�̂��ɒ������Y�}�L�j�𐔑����t�����X�ɗ��w�������B

�@���ڂ��ׂ��́A�L�B�ɂ͏K�ߕ��̕��E�K���M���������Ƃ��B

�@�K���M��1962�N���������̉A�d�ɂ��16�N�Ԃ��S��������������ꂽ����1978�N�ɐ������A���āA�ŏ��ɕ��C�����悪�L���Ȃ��B�Ȃ̏��L�߂Ă����̂ŁA�L�B�ɏZ�����������B���������ďK�ߕ��́A�k���ŔM��Ƀ}�N���������ĂȂ�����A����Ƀ}�N������ǂ��čL�B�܂ōs���A�ӎ`������ɂ����̂ł���B�K�ߕ��̍L�B�ւ̎v������͐q��ł͂Ȃ��B

���낢�ŎU�������l�i�V�؎Ёj

�@4��7���ɔ��z���ꂽ�u���ؐl�����a���ƃt�����X���a���̋��������v��51���ڂ����葽��ɂ킽���Ă��邪�A���ڂ��ׂ��́A���́u4�v�ɁA�u�����m�C��ɂ����钆���l������R������ƃt�����X�R�Ƃ̑Θb�𗬂�[�߁A���ۂƒn��̈��S�ۏ���ɂ��đ��ݗ�����[�߂Ă������Ƃň�v�����v�Ƃ��邱�Ƃ��B

�@�t�����X�R�����m�Nj�ɂ́A�t�����X�̃j���[�J���h�j�A��|���l�V�A���܂܂�Ă���A�������_�������m�����ւ̐i�o�ɂ��傫���ւ���Ă��邱�Ƃ��낤�B

�@���̔w�i�ɂ̓I�[�X�g�����A���t�����X����w�����邱�ƂɂȂ��Ă������q�͐����͂̌_��̂ɂ��A�C�M���X�ɈƑւ����ăA�����J���哱����ĉp��AUKUS�i�I�[�J�X�j�����ɂ��A���܂��Ɂu�A���O���T�N�\���n�t�@�C�u�A�C�Y�̉�v�œ������Ƃ��邱�Ƃɑ���t�����X�̈Ӓn�������Č�����B

�@���Ƃ��ƃt�����X��NATO�����⋗��������Ă���A1966�N��NATO��E�ނ��āA2009�NNATO�ɕ��A�����o�܂�����B

�@�܂�2022�N12���Ƀ}�N�����̓A�����J��K�₵�Ă��邪�A���̎��ɃA�����J�̃C���t���}���@�⍑�������̋ƊE�x���@�́u�č��o�ςɔ��ɗL�������A���B�����Ƃ̓K�ȋ����͂Ȃ������v�Ƃ��āu�A�����J�̌����ȋ����̌��@�v��ᔻ���Ă���B

�@�K�ߕ��ɂƂ��č��ʂ̃}�N�����K���́A�A�����J��Ɏx�z�ɂ��Β���͖Ԃ�������������ɂ��Ȃ�Ƒ_���Ă���ɂ������Ȃ��A�ƒ��҂͏q�ׂĂ���B

�@�}�N�����̔��e�����u�A�����J�ɒǏ]����ȁI�v

�@��������������ɂ���Ă���̂��A�}�N��������������A�����鎞�̋@���Ŏ���ނŁA��p���Ɋւ��āu�ΕĒǏ]����ȁI�v�Ɣ����������Ƃł���B

�@2023�N4��16�`18���A���{�̒��쌧�y���G7�O����k���s��ꂽ���A�����ł��}�N�����̔������u���������̒c������v�Ƃ��Ĕᔻ�̑ΏۂɂȂ�A�t�����X���͕ٖ��ɒǂ�ꂽ�B������A���̃}�N���������́A�K�ߕ����N�������Ƃ��Ă���n�k�ϓ��ɑ傫�ȉe���������炷�Ǝv����A�ƒ��҂͏q�ׂĂ���B

�@�}�N������4��7���A�k������L�B�Ɍ���������A�A���̋@���Ńt�����X�̃��[�R�[�iLes Echos�j�Ƃ����o�ώ��ƃA�����J�̃|���e�B�R�iPOLITICO�j�Ƃ��������ɓ��������j���[�X���f�B�A��2�Ђ����ɓƐ��ނ��������B

�@���[�R�[��4��9���ɁA�G�}�j���G���E�}�N�����u���[���b�p�̐킢�͐헪�I����Ɨ��łȂ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����^�C�g���Ŏ�ތ��ʂM���Ă���B����A�|���e�B�R��4��9���ɁA�u���[���b�p�́w�A�����J�̒Ǐ]�ҁx�ɂȂ�Ƃ������͂ɒ�R���Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�ƃ}�N�����͌������v�Ƃ����A���ɖ��m�ȃ��b�Z�[�W�̃^�C�g���ŁA������ތ��ʂ�����B

�@�L���̍��q�����ƈȉ��̂悤�ɂȂ�B

- ���[���b�p�̓A�����J�ւ̈ˑ������炵�A��p���߂��钆���ƃA�����J�̑Η��Ɉ������荞�܂�Ȃ��悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

- �K�ߕ��̓}�N�����̐헪�I����Ɨ��̊T�O��M�S�Ɏx�����Ă���B

- �������̓��[���b�p���A�����J�̒Ǐ]�҂ł��邱�Ƃ�F�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

- ��p�u��@�v�����������邱�Ƃ́A�������̗��v�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�ň��Ȃ̂́A���[���b�p�����̃g�s�b�N�ɂƂ���邱�Ƃ��B�A�����J�̋c��ƒ����̉ߏ蔽������q���g�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

- �n���w�A�i���X�g�ł���Yanme�@Xie�i�C�F�����C�E�V�G�j�́u���[���b�p�́A�������n��̔e�����ɂȂ鐢�E�̂ق����A�����Ŏ����v�Əq�ׂ��B�����ă��[���b�p�̎w���҂̉��l���́A�u���̂悤�Ȑ��E���������[���b�p�ɂƂ��āA���L���ł��邩������Ȃ��v�Ƃ����M���Ă���B

- ���[���b�p�͕���ƃG�l���M�[���A�����J�Ɉˑ����Ă��邪�A�ΕĈˑ������炵�āA���[���b�p�͎��������̖h�q�Y�ƂW�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

- ���[���b�p�̈ꕔ�̍��́A���V���g���ɂ��h���́u���퉻�v�ɂ��ĕs�����q�ׂĂ���B���X�N���Ɩk���̏d�v�Ȑ����ڕW�ł���u�E�ăh�����v���l�ɁA���[���b�p���ăh���ւ̈ˑ������炷�ׂ����i���Ғ��F�{���̑��͂ŏq�ׂ��悤�ɁA�t�����X�͒����Ɛl�������ςɂ��G�l���M�[������������肵�Ă���j�B

�@�ȏオ���[�R�[�ƃ|���e�B�R��2�ГƐ��ނɂ�錋�ʕ��B����2�Ђ̃I���W�i��������ɁA�����̃��f�B�A�����Ƃ��ă}�N������ނ���Ă���B

�@�C�M���X�̃��C�^�[�Ђ�4��10���Ɂu�}�N�����F���[���b�p�͑�p�Ɋւ���A�����J�⒆���̐���ɏ]���Ă͂����Ȃ��v�ƕ��A�t�����X��AFP��4��10���ɁA�u�}�N�������w�Ē��ǐ��͍ň��x��p���߂���v�ƁA�u�Ē��ǂ���ɂ��ǐ�����ȁv�Ƃ����j���A���X�ŕ��Ă���B

�@�}�N�����̔��z�́A�|���e�B�R�̕ɂ�����悤�ɁA�u���|���b�p�͑ΕĒǏ]���痣��āA����Ɨ��H�����s���ׂ����v�Ƃ����̂�����B

�@�������A���̂悤�Ȃ��Ə������̂ł͑��̉��B��������o�b�V���O������A�A�����J�̋t�ɐG��邩������Ȃ��Ƃ����A�A�����J�ւ̜u�x���炩�A�u�A�����J�ˑ�����Ɨ�����Ɠ����ɁA�����ɂ��ˑ����Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����g�[���Ɂu�ϒ��v���Ă���̂ł���B

�@����ɔ�ׂ�Ɠ��{�̃��f�B�A�ł́A�����ʐM��2023�N4��10���Ɂu��p���A�ĂɒǏ]�����K���Ō����̕��哝�́v�Ƃ������o���ŏ����Ă���̂ɂ͋������B�u�x���Ȃ����炾�B���邢�͉����l�����ɁA���̂܂܌������̂�������Ȃ��B

�@���{�́̕A���ɂ̓��C�^�[��AFP�ɂ����Ɋ�Â��Ă�����̂����邪�A��{�I�Ɏ����ʐM�̃g�[���Ɋ�Â��Ă�����̂������B

�@���ꂾ���u�x�����������{�̕��A�ΕĜu�x�̓x�������Ⴂ�ƌ�����قǃC�M���X��t�����X�̑�胁�f�B�A���u�x�����Ă��鎖���́A���[���b�p�̑ΕĎp���̕s����������Ă��Ĕ��ɋ����[���B

�@�t�����X�̎���Ɨ��H���͂ǂ����痈��̂��H

�@�܂��f�p�Ȋ��o���猾���ƁA�t�����X�ɂ́A���Ƃ��t�����X�v���ɂ�������悤�Ɏ���Ɨ��̐��_�������A���݂́u�A�����J�̈�ɉ��v�ɑ��Ă��u���[���b�p�̎���Ɨ��v�������A�u���ɉ��v���咣���鐸�_������B��������EU�i���B�A���j������A�ăh���ł͂Ȃ����[���Ƃ����ʉ݂��g�����Ǝ��́A�{���Ȃ�A����Ӗ��ł́u�S�ʓI�ΕĈˑ��v����̒E�p��}��A�u���ɉ��v��ڎw�������̂������B

�@�t�����X�l�͉p���b���̂������ŁA�t�����X�ꂱ�����ō����Ƃ����A�ւ荂���C�T�������Ă���Ƃ�����B

�@���́u�t�����X�̉h���v�ɑ���C�T�́A����E����̃t�����X�ɂ����āA�h�E�S�[���ɂ��u��ɃA�����J�ɒǏ]���Ȃ��v�Ƃ����O��H�����A�ǂꂾ�����[���b�p�Ō���P���Ă������Ƃ�z���N�������Ă����B

�@1959�N����1969�N�܂Ńt�����X�̑�18��哝�̂ɏA�C���Ă����h�E�S�[���i1890�`1970�N�j�́A���̊ԂɁu�h�E�S�[���O���v�Ƃ����Ǝ��̊O��H�����т��Ă���B

�@����́u�A�����J��C�M���X�ɒ�R���āA�A�����J�ɒǏ]���Ȃ�����Ɨ��̊O�����т��A�t�����X�̉h���������ȁv�Ƃ������_�ɖ��������̂ŁA���̂��ߊj������B�����A1966�N�ɂ�NATO�̌R���@�\������E�ނ����قǂ��B���̎��A�t�����X�̓y����NATO��n���ׂĂ���̂����B

�@2009�N�ɂȂ�A�����̃T���R�W�哝�̂�43�N�Ԃ��NATO�R���@�\�Ɋ��S���A�����邱�Ƃ����肵�����A�t�����X�����ł̓t�����X�O���̎���Ɨ�����������̂ł͂Ȃ����Ƃ������Θ_�������������B2017�N�Ƀg�����v�������o�ꂵ�āu�A�����J�E�t�@�[�X�g�v�Ƃ�����������`���f���A�uNATO�ȂǗv��Ȃ��I�v�Ɣ����������Ƃ́A�����ƃ}�N������E�C�Â����ɂ������Ȃ��B�}�N�����͂���Ɍĉ����āuNATO�͔]�����Ă���v�Ƃ�����蔭�����������߁A���E�����B

�@����Ȃ킯������}�N�������u�A�����J�̈�Ɏx�z��}������ɂ́A���[���b�p�ɂƂ��Ắw�����̑䓪�x�͈������Ƃł͂Ȃ��v�Ǝv�����Ƃ��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ����낤�B

�@���݂ł��t�����X�ɂ́A�u�A�����J�ɒǏ]���Ȃ��v�Ƃ������_�������Ă���؋��ɁA�u�t�����X�ɂ͒����ČR�����Ȃ��v�Ƃ��������ɒ��ڂ��邱�Ƃ͏d�v���낤�B

�@2022�N9�����_�̃A�����J���h���ȓ��v�Ɋ�Â��ă��[���b�p�����̕ČR�z���l�����l�@����ƁA�}�\3�|3�̂悤�ɂȂ�B�������A100�l�ȉ��͏ȗ������B�Ƃ����̂́A��g�ق̌x�������ȂǍ���������ł���ǂ̍��ɂ������͔z������Ă���̂ŁA���������ČR�͕ʈ��������炾�B���̈Ӗ��ł̓t�����X�ɂ�75�l�قǂ̑�g�ٌx���v���Ȃǂ͂���B

�@�h�C�c�ɑ����̂͑���E���Ńi�`�X�E�h�C�c���s�킵������ŁA�C�^���A�ɂ������͓̂��ƈɎO�������̒��̈ꍑ���������炾�B���{�ɂ͐��E�ꑽ���A5��3973�l�̕ČR���������Ă���B�C�M���X�ɑ����̂́A�A���O���T�N�\���n�̓����������炾���A����̓t�����X������Ɨ����咣���鏊�Ȃ̈�ɂ��Ȃ��Ă���B

�@����ȊO�ɂ��t�����X�ɂ́u�G�l���M�[�����̑ΕĈˑ����Ȃ��v���Ƃ��傫�����낤�B

�@�t�����X�̓G�l���M�[������70���ȏ�������̌��q�͔��d�ɗ����Ă���̂ŁA�������犱�����x�������Ⴂ�̂ł���B

�@���̓_�h�C�c�́A���V�A����̈����ȐΖ��E�V�R�K�X�ɗ����Ă����̂ŁA�E�N���C�i�푈�ɂ��A����܂�EU�𗦂��Ă����h�C�c�̒n�ʂ͉�����A�t�����X�̃��[�_�[�V�b�v�����܂����B���Ȃ��Ƃ�GDP�������Ɋւ��Ă�EU�����\�����f�[�^�ɂ���2022�N�ł̓t�����X��2.6���ł���̂ɑ��āA�h�C�c��1.8���ɂƂǂ܂�Ƃ̂��ƁB

�@����ȊO�ɂ��������̎���Ɨ��H���̗v�f���t�����X�ɂ͂��邪�A���q�͔��d�Ɋւ��āA�Ō�ɒ����Ƃ̂Ȃ���ɐG��Ă������B

�@�ёƃt�����X

�@������1964�N�ɍ���������ł���B���[���b�p�̐�i�����ł̓t�����X���ł������B���̗��R�́A�����̌������������Ɛ[���W���Ă���B�ё͒��N�푈�̎��ɃA�����J���璆���Ɍ����𗎂Ƃ��\��������Ƌ�������Ĉȗ��A�ǂ�Ȃ��Ƃ������Ă����������Ƃ��Ƃ����B

�@�����Ńt�����X�̃p���ɂ���L�����[�������ɗ��w���Ă����K�O�����m�ɋA���𖽂��A���������ɒ��肳�����B���̎��A�����̒����l�����҂��L�����[����������߂��Ă��邪�A2����m�[�x���܂���܂����}���[�E�L�����[�̖��ł���C���[�k�E�W�����I���L�����[�͖ёɃG�N�T�C�e�B���O�Ȍ��t���v���[���g���Ă���B���Ȃ킿�u���������ɔ�����̂Ȃ�A�������g�̌����������Ȃ����v�Ƃ����������B�����Ĕޏ��́u���������������ɐ���������A���̎��t�����X�͒����ƍ��������Ԃł��傤�v�Ɩ����B

�@�������Ē��������������ɐ�������1964�N�Ƀt�����X�͒����ƍ��������������B

�@�������t�����X��g�قɂ��A1982�N�t�����X���q�͈ψ���iCEA�j�ƒ����j�H�ƕ����_�A�����ŏ��̑�^���Ɨp���q�͔��d���A�刟�p���q�͔��d����ݗ��B�ȍ~�A�����̂قƂ�ǂ̌��q�͔��d���̓t�����X�̋Z�p�Ɋ�Â��Ă���Ƃ�����B

�@�ё����߂Č��������ɐ��������̂́A�܂��Ƀt�����X�̂������Ȃ̂ł���B1964�N10��16���A�����͏��߂Ă̊j�����ɐ������A���E�������������A������\�Ȃ炵�߂��l���̈�l�ɁA��q�����t�����X�ɗ��w���Ċj�����w�����̑��l�҂ƂȂ����K�O��������̂��B

�@�K�O���̓L�����[�������Ō������d�ˁA1946�N�Ɂu�E���j�E���̊j����v�ɂ����đ傫�Ȑ��������߁A�t�����X�̃A�J�f�~�[�̕����w�܂���܂��A1948�N�ɂ͒����ɋA�����Ă���B�A����A���ؑ�w�̕����w�n�����ƂȂ�A1949�N11���ɒ����Ȋw�@���ݗ������ƁA�����Ȋw�@�ߑ㕨���������i�̂��Ɍ��q�G�l���M�[�������j�̕������A�����ď����ɔC�������B

�@���N�푈���x�틦����������2�N�ނ�1955�N�A�ё͒����̊j�̗͂����߂邽�߂Ƀv���W�F�N�g�`�[���𗧂��グ�����A�K�O�������̃��[�_�[�ɔC������B

�@1956�N�A�K�O���͎l�\�����̉Ȋw�҂������A��āA�ё̖��߂Ń\�A�ɍs���A���������Ɋւ���l�@���s�Ȃ��B

�@���̎��ɃA�����J����߂��Ă����̂��K�w�X�Ƃ����A�e���~�T�C���ɏڂ��������҂��B��l�Ƃ��������u�K�v�����A�����ɂ͂�����l�A�K�̒��i1912�`2010�N�j�Ƃ��������ȕ����w�҂����āA�A�����J�̃J���t�H���j�A��w�ȂǂŃ��P�b�g�H�w�̌����Ȃǂɏ]�����A�A���㒆���̍q��F�������Ȃǂɍv�����Ă���B���̎O�l�́u�K�v���ȂāA�����ł́u�����̎O�K�v�Ə̂���B

�@1911�N���܂�̑K�w�X��1935�N�A���ؑ�w�̌���w���Ƃ��ēn�Ă��A�}�T�`���[�Z�b�c�H�ȑ�w�ɓ��w����B���N�A�C�m�w�ʂ��擾���A39�N�ɂ̓J���t�H���j�A�H�ȑ�w�Ŕ��m�w�ʎ擾�B1944�N�ɂ͕č����h���Ȃ̉Ȋw�ږ�ɔC������B���̊ԂɁA�u�q��H�w�̕��v�Ə̂���ꂽ�Z�I�h�A�E�t�H���E�J���}���Ɋw��ł���̂ŁA�K�w�X�̒e���~�T�C���Z�p�́A�����ɍ������x���ɒB���Ă����B

�@�Ƃ��낪1950�N�ɂȂ�ƁA�K�w�X�͋��Y��`�҂̃X�p�C���Ƃ��đߕ߂���A��ւ���Ă��܂����B�����m�����ёƎ������́A���̎肱�̎����g���đK�w�X�̒D�҂ɓw�߁A1955�N�ɒ��N�푈�ɂ�����ČR�ߗ��Ƃ̌����������Ƃ��āA�����ɋA��������̂ł���B

�@�ё͑K�w�X���\�A�Ɍ����킹�āA�K�O���ƍ����������B

�@1956�N11��16���A�ё͑���S���l����\���i�S�l��j�Ō��q�̓G�l���M�[�H�Ƃ���ǂ���u��O�@�B�H�ƕ��v�ݗ������肵�i58�N�ɑ��@�B�H�ƕ��Ɂj�A���q���e���������������Ă������B

�@���̎��܂łɊC�O����Ăі߂����w�҂̒��ɂ̓A�����J�A�肪�ł������A�ق��Ƀt�����X�A��A���邢�̓C�M���X����A�������҂�����B���ł��t�����X����A���������˔\�Ȋw�҂ł���k���@�́A�������g���߂��Ă��������łȂ��A�u���y�Y�v�������A���Ă����B

�@1947�N�Ƀt�����X�̃L�����[�������ɗ��w���Ĕ��m�w�ʂ��擾�����̂����A�V�����a����A�ё̌Ăъ|���ɉ����āA�����ɋA�����悤�Ƃ����B����ƃC���[�k�E�L�����[�v�Ȃ��A�Y�_�o���E���ɂ���ď������ꂽ�u10�O�����̃��W�E���W�������v��k���@�Ƀv���[���g�����̂ł���B����͐��E�I�Ɍ��Ă��A�N�����A����肪�o��قǗ~�������̂������B�ޏ��͒����̐������F��ƌ����A���������Ɠ����Ƀt�����X�͒����ƍ��������Ԃɂ������Ȃ��ƌ����āA�ёɈ�́u���t�v�𑗂��Ă���Ɨ��̂ł���B���ꂪ��q�����u�������q���e�ɔ�����̂Ȃ�A�����̌��q���e�������Ȃ����v�Ƃ������t�������B

�@������āA�ё͈�w�A���ӂ��ł߂��Ƃ����B

�@����A���\�A�Ƃ̊W�����͉������A1959�N6���ɂ͋��\�A�͌����֘A�̒����ւ̉��������S��~���Ă����B�����Ŗё�1960�N�ɒ��ؐl�����a�����ǁi�j���퐻���@�ցj��ݒu���āA�C�ȊC�k�`�x�b�g�������B�Ɋj�J���̂��߂̑�9�w��i�k���j���팤���v�w��j��ݗ������B��9�w��̃R�[�h�i���o�[�́u221�v�B

�@�u221�H��v�͍ō��@�������s�s�ƈʒu�t����ꂽ�B��������1964�N10��16���A��9�w��ŊJ�����ꂽ���̒����j����i�R�[�h�l�[��596�j���j�����ɐ��������̂ł���B

�@���ꂪ�����ŏ��̌����������B

�@���͂���4�J���قǑO��1964�N6��29���ɂ͓���2���̔��˂ɐ������A7��19���ɂ͊ϑ����P�b�gT�|7A�iSl�j�̑ł��グ�Ɖ���ɐ������Ă���B�����w�I�����̂���8�C�̃}�E�X�𓋍ڂ����A���J�ȍL���ɂ��钆���Ȋw�@�Z�Z�O��n���ł��グ���B

�@1965�N11��13���ɂȂ�ƁA����2���̉��nj^����2��A�̔��ˎ����ɐ������A�����1966�N10��27���ɂ́A�j�e������������2��A�~�T�C�������q�����˃Z���^�[���甭�˂���A12�L���g�����̊j�e�������v�m�[���̕W�I���569���[�g���Ŕ������Ă���B

�@�������Ē����̊j�����ƒe���~�T�C�������͉������Đ��x�����߂Ă����̂����A������\�Ȃ炵�߂��̂́A�C�O����߂��Ă����l�ނ����ł���A�ƒ��҂͏q�ׂĂ���B

�@�K�ߕ��̑��ɉ��헪�͑ΕĎ����o�ό��\�z�ɂȂ���

�@�ё��j�����ɐ��������̂́A���N�푈�ɂ����ăA�����J����̈Њd�����������炾�B���̋��ЂɎN����Ȃ�������A���̂悤�Ȕ���I�Ȑ��ʂ͒B���ł��Ȃ��������낤�B

�@���A�A�����J�͓��{�𒆐S�Ƃ����Đw�c���]���đΒ���͖Ԃ��`������̂ɖ�N�ɂȂ��Ă��邪�A�������ё���ł������������ɐ������������͍��A���E���̌o�ϑ卑�ɐ������A�����Ƃł͐��E��̒n�ʂ��߂Ă���B���܂��ɑ��͂ŏq�ׂ��悤�ȋ���ȃl�b�g���[�N�������Ȃ���A�Đw�c�ɒׂ���Ă����Ƃ����͍̂l���ɂ����B�ނ���Β����ق⒆�����И_���������Ȃ�Ȃ�قǁA�����͋t�ɂ�����o�l�Ƃ��Đ������Ă����ɂ������Ȃ��B

�@�K�ߕ��Ɖ�����}�N�����́A�����Ƃ̌o�ϊW�Ɋւ��āu�f�J�b�v�����O������ȂǁA�o�J���Ă���I�v�ƌ������咣���Ă���B���̌��t�ɑ�\�����悤�ɁA���܉��B�ł͒����o�ςƂ̊��S�藣���ł���u�f�J�b�v�����O�v�ł͂Ȃ��A���S�ۏ�ɒ��ڊւ��悤�ȃ��X�N�������̂����ɒ��ӂ��Ƃ����u�f���X�L���O�v���嗬�ƂȂ�n�߂��B

�@���Ƃ��ΏK�ߕ���2018�N11�����獑�Ə������Ə�C�s�Ƃ̋��ÂŎn�߂��u�������ۗA��������v�́A2023�N4��21���Ƀt�����X�̃p���ő�Z����i�Љ����J�Â��Ă���B

�@�܂�2023�N5��4���A�t�����X���˂̐��E�I�ȋ��Z�O���[�v�́uBNP�p���o�v�́A�u������s�E�����d�͘A���^�c�@�\�Ƌ��͂��āA�f�W�^���l�����N�I���b�g�̋�s�ԃr�W�l�X�𑣐i���邱�Ƃɂ����v�Ɣ��\�����B���B�o�ς͑ΘI���قŋt�Ƀ_���[�W���Ă���B

�@����A�l�ފm�ۂɊւ��Ă�2001�N�ɏ㈲�����w�������V���R���o���[�ƂȂ���Ƃ��x�ŁA�A�����J�ɗ��w���ăA�����J��IT�Y�Ƃɏ]�����Ă������m�����������ɖ߂�n�߂����Ƃ�`�������A�K�ߕ������ɂȂ��Ă���͂��̉�A��400���l����悤�ɂȂ����B2023�N4��11���AOECD�i�o�ϋ��͊J���@�\�j�́A�A�����J�����܂�ɍݕĒ����l�����҂ɑ�������܂�������������߁A�����Ђ��܂߂ăg�b�v�N���X�̐l�ނ��A�����J���痬�o���A�����֗������Ă���B����l�ޗ����ł͒������A�����J�𗽉킵���Ƃ������ʂ��o�Ă���B

�@�����̐��قɊւ��Ă��ގ��̂��Ƃ�������B�A�����J�͑Β����ق��Ђ����狭�����A�c��Ȑ��ɋy�Ԓ����̊�Ƃ⋳�猤���@�ւ����ق̑ΏۂɂȂ��Ă���B���ڂ��ׂ��͐��ٌ`�Ԃ�����i�߂āA2022�N8���ɐ��������uCHIPS�@�i�����̎x���@�j�v�ɂ��A�����J�̔����̐����Ƃ��x�����邽�߂�500���h�����o����Ƃ������A�����ɂ����čŐ�[�H��̌��݂�������10�N�ԋ֎~����Ƃ������Ƃ��B

�@�K�ߕ��͂�����t��Ɏ���Đl�ނ́u85���v���߂�u��Đw�c�v�𒆐S�Ƃ��āA�u�ł��邾���A�����J�Ɗւ��Ȃ��o�ύ\���\�z�v�ւƑ�������ǂ���Ă���B

�@�A�����J���X�}�z�ȂǂɎg���W�ω�H�����̏����������̂Ɋւ��Ă͌��������ق������߁A�������ɒ����̃X�}�z�̔��W�͓ڍ����Ă���B�������������傫�߂̔����̂Ȃ璆�����Y�ł������ł��邽�߁A���������������̂�p�������E�Ő�[��EV�i�d�C�����ԁj�Ȃǂ�NEV�i�V�G�l���M�[�ԁj�����ɏd�_���V�t�g�����Ă���B

�@���Ƃ���2023�N5���̒����Ŋ֑����̓��v�ɂ��A�����̎����ԗA�o�䐔��1�N�O�Ɣ�r����93�����i���z��137.7�����j�ƂȂ��Ă���A�����͓��{���Đ��E�ő�̎����ԗA�o�卑�ɖ��o���B�����Ԃ̓��̔����قǂ�NEV���B

�@NEV�ɕK�v�Ȃ͓̂d�r�B�d�r�����ɕs���Ȃ��̂̈�Ɂu�j�b�P���v������B

�@�j�b�P���̍ő吶�Y�n�C���h�l�V�A�ł́A2014�N���玩���Ŏ���������Y�Ƃ��琬���邽�߁A�j�b�P���z�Ȃǂ̎����𖢉��H�ŗA�o���邱�Ƃ��֎~���鐭���ł��o���A2020�N�ɂ͑S�ʓI�ɋ֗A�����s�����B��������ĉ������̂��������B2014�N����K�ߕ��ƃW���R�哝�̂�8����ΖʂŘb�������Ă���B���݂ł����E�ōł������������Ă���̂͒����ŁA���ł��ԍڃo�b�e���[�̐��E�s��g�b�v�̒����̖��Ԋ��CATL�i�J������V�\���ȋZ�j���哱���Ă���B�������L�́̕A�R�|�S�ƂƂ��ɃX�e�����X�����Y���C���h�l�V�A�Ń��[�h����\�����B

�@����A�A�����J�̃I�[�X�e�B�����h������2022�N11���ɃC���h�l�V�A��K�₵�ăA�����J��F�]15�퓬�@���w������悤�C���h�l�V�A���{�Ɉ��͂����������A���ۂ��ꂽ�B�C���h�l�V�A�͂��łɃt�����X����42�@�̃��t�@�[���퓬�@���w�����Ă���B

�@�C���h�l�V�A�̐��{�����́A�A�����J�͏�ɕ���w���̌���������˂��t���Ă���̂Ō����Ƃ�����|�̂��Ƃ��������悤�����A�A�����J�̐��يO���ƃh���e����������u�A�����J�Ǐ]�ł͂Ȃ��w�c�v���A�v��ʂƂ���Ō��т��Ă���B�d�͂̓��V�A�E�����E�����A�W�A���炢�������A�V�ՃE�C�O��������ɂ͑��z���p�l���菄�炷�B�������ďK�ߕ����`�����ɉ��́A�o�ϖʂŕĈ�ɂ��甲���o���A���E�V�������`�����悤�Ƃ��Ă���̂��A�ƒ��҂͏q�ׂĂ���B

|